VOICE

アートへの招待16 表現の凄さを鑑賞できる三展三様

文化ジャーナリスト 白鳥正夫人間の美術・芸術表現の凄さや多様さを感じさせる展覧会が関西で催されている。まるでモチーフを永遠に画面の中に閉じ込めたかのような絵画作品が並ぶ企画展「野田弘志 真理のリアリズム」が、姫路市立美術館で9月4日まで開催中だ。現代アートの原点とも言える80年代、関西発の類を見ない作品群を回顧した兵庫県立美術館 開館20周年の特別展「関西の80年代」が8月21日まで、ロシアの侵攻が続くウクライナの作家や、施政権返還50年の沖縄を取り上げた国立国際美術館コレクショ ン1の「遠い場所/近い場所」も8月7日まで、それぞれ開かれている。コロナ禍による行動や移動の制限によって、近視眼的になりがちな私たちの視野を豊かに広げてくれる三展三様に注目だ。

姫路市立美術館の「野田弘志 真理のリアリズム」

最初期から近作まで軌跡をたどる約200点

現代日本におけるリアリズム(写実主義)絵画の第一人者である野田弘志の最初期から近作まで、その画業の全容を回顧する。自宅の庭にあった鳥の巣を題材にした近作《聖なるもの THE-Ⅳ》をはじめ、その名が全国的に知られる契機となった朝日新聞連載小説『湿原』(加賀乙彦著)の挿絵原画など油彩画・鉛筆画約200点および印刷資料一式が出品されている。

野田弘志(1936-)は、父の仕事の関係で戦前の韓国全羅南道に生まれ、少年時代を広島県福山市、愛知県豊橋市などで過ごした。東京藝術大学油画科卒業後は一時期、広告会社でイラストレーターとして勤務したが、1970年代初頭、30歳代より画家として本格的に活動を始める。

アトリエで制作に没頭する野田弘志

広島市立大学芸術学部で後進の指導にあたったのち、現在は北海道・洞爺湖を望む原生林の中に構えたアトリエにおいて日夜制作に没頭する孤高の日々を送る。その作品は一貫してリアリズムを追求したもので、人物・静物・風景いずれも対象を凝視し存在そのものを永遠に画面の中に閉じ込めたかのような絵画といえる。傘寿を超えてなお、リアリズムの画壇をけん引し続けている。

今回の展覧会では、野田弘志が自身のスタイルを模索していた学生時代の作品や、広告会社時代のイラストやデザインから、画壇デビューを果たした頃の細密な静物画群、近年手掛けている等身大肖像のシリーズ「聖なるもの」「崇高なるもの」までを網羅し、野田が歩んできたリアリズムの道をたどる。

展示は、ほぼ時系列に6章で構成されている。プレスリリースを参考に章ごとの内容と主な作品を画像と合わせ掲載する。

第1章は「黎明~学生からイラストレーター時代~」。1957年、東京藝術大学油画科に入学した野田は、小磯良平教室に学ぶ。在学中に写実画壇の登竜門ともいえる公募展・白日会展へ初出品、初入選で白日会賞を受賞するなど頭角を現した。大学を卒業すると広告代理店東急エージェンシーにイラストレーターとして入社し、その後別会社や独立を経ながら、数々の企業の広告デザインや書籍・雑誌の装丁・カットなどを手掛けた。ここでは高校・予備校・大学時代に描いた油彩画や、卒業後のイラストレーター時代の印刷物や原画などが展示されている。

まず《My Minitopia My Minica‘70(三菱自動車ポスター)》(1970年、個人蔵)が目を引く。前面に布で全身を纏った女性が立ち、主役のはずのミニカ‘70は、漆黒の画面の後方に地球とともに浮遊している。斬新で挑戦的な作品だ。

野田弘志《My Minitopia My Minica‘70(三菱自動車ポスター)》(1970年、個人蔵)

第2章は「写実の起点と静物画~黒の時代/金の時代~」で、漆黒の背景にモチーフを細密に描きこんだ静物画を多く紹介され、時間も空間も越えてモノだけが強力な存在感をもって浮かび上がる。20代でデザイン会社を設立するも大病を患ってしまう。その体験ならびに1970年に開催した初個展が成功を収めたことを契機として画業一本に専念する道へ。34歳という遅咲きの画壇デビューであった。

《やませみ》(1971年、豊橋市美術博物館蔵)は代表作の1点。漆黒の背景に滑空するような、やませみの剥製と、松ぼっくり、向日葵、ほおずきなどのドライフラワーが微細に描き込まれている。80年代に入ると、背景が白や金地の作品も登場する。《1・9・4・5》(1986年、個人蔵)では、金箔を背景に高級ワイン8本に分銅が添えられている。

野田弘志《やませみ》(1971年、豊橋市美術博物館蔵)

野田弘志《1・9・4・5》(1986年、個人蔵)

第3章は「挿画芸術~新聞連載小説『湿原』~」。野田は1983年5月から2年10ヵ月にわたり朝日新聞連載小説『湿原』(加賀乙彦著)の挿画を担当した。この間、本業である油彩画の仕事をセーブしてまで、全628点の鉛筆による精密なデッサンを描き上げた。小説の舞台は、釧路湿原・根室・網走といった北海道東部を中心に、東京や中国など各地に及んだ。現在大半が散逸してしまった挿画原画のうち、所在を追跡することが出来た150余点が出品されている。

朝日新聞連載小説『湿原』の掲載紙面スクラップ

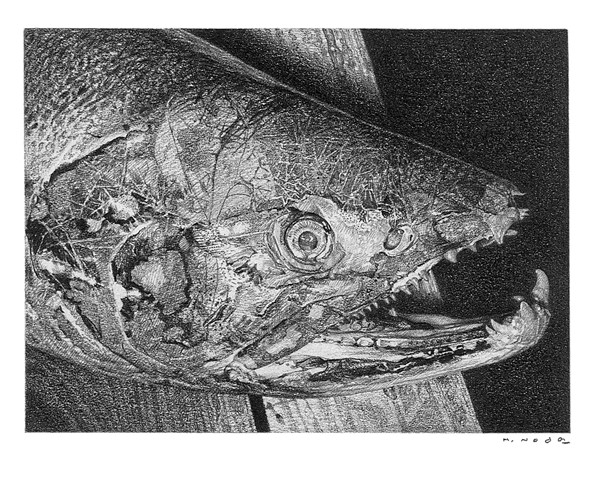

野田弘志《ホッチャレ》(朝日新聞連載小説『湿原』挿画より)(1983年、豊橋市美術博物館蔵、8/9~9/4展示)

第4章は「風景を描く~自然への憧憬~」で、野田が油彩による風景画を描くようになるのは80年代後半に入ってからで、多くが北海道の雄大な自然をモチーフとしたものだ。そのきっかけは、連載小説『湿原』挿画の仕事を手掛ける中で舞台となった同地を頻繁に訪れ、その魅力に惹きつけられたことによる。のちに野田は北海道に移り住みアトリエを構えることとなった。

《摩周湖・霧》(1996年、ウッドワン美術館蔵)は、ひたすら対象に向き合ってきた静物画と同様に、風景画においても繰り返し現場に足を運び、自然を凝視して制作を行なった。《竹》(2000年、広島県蔵)は、立ち並ぶ竹の存在感を表した作品だ。

野田弘志《摩周湖・霧》(1996年、ウッドワン美術館蔵)

野田弘志《竹》(2000年、広島県蔵)

第5章は「生と死を描く~TOKIJIKUシリーズ/THEシリーズ~」。1991年~2000年代初頭にかけて集中的に発表された「TOKIJIKU(非時)」と題するシリーズは、人・猿・ライオン・マンモスなど様々な骨にはじまり、蜂の巣や鳥の羽など生命の生み出した軌跡、ホルマリンに浸けられた胎児の標本までをも感傷をはさむことなく淡々と描出し、時間を超えて永遠に繰り返される「生」と「死」のイメージを静謐に喚起するテーマとなった。そして関心はさらに生ける人間へと移り、2000年前後からは空間の中に裸婦を中心とした一人の人物が佇んでいる姿を描いた「THEシリーズ」へと展開していく。

第5章の展示風景

《TOKIJIKU(非時)Ⅶ Pyramid》(1992年、一番星画廊蔵)は、絵画作品を輸送する大きな木箱と、その前の小さなワイン用木箱の上にライオンの頭蓋骨が置かれている。享受している画家の周辺の日常は儚いもので、死は生の傍らにあることを暗示させる作品だ。《TOKIJIKU(非時)Ⅻ Wing》(1993年、豊橋市美術博物館蔵)は、第12回宮本三郎賞を受章した作品。白鳥の羽、クジラの下顎の骨、シャコガイといった空と海を象徴するモチーフによって画家の死生観を表現した作品でもある。

野田弘志《TOKIJIKU(非時)Ⅶ Pyramid》(1992年、一番星画廊蔵)

野田弘志《TOKIJIKU(非時)Ⅻ Wing》(1993年、豊橋市美術博物館蔵)

《THE-1》(1997-2000年、一番星画廊蔵)は、裸婦をモチーフに、死を象徴する骨から今相対する生命をありのままに見つめた作品だ。一方、《THE-9》(2003-04年、姫路市立美術館蔵)は、壁に張られた一本のロープのみが描かれている。ただモノが空間に存在するという現実を見つめた野田芸術の本質を示す作品だ。

野田弘志《THE-1》(1997-2000年、一番星画廊蔵)

野田弘志《THE-9》(2003-04年、姫路市立美術館蔵)

最後の第6章は「存在の崇高を描く~聖なるものシリーズ/崇高なるものシリーズ~」。2010年前後より、「THE」シリーズからの転換で、各作品共通のバック(野田のアトリエにあるセット)を背に、老若男女、有名無名、人種も超えた多様な人物の姿を一人ずつ、ほぼ等身大サイズで描いたもので、いわば全身肖像画だ。しかしその人物の内面性、あるいはそこから感じ取ることができる人間存在の普遍性までをも表現しようとする試みなのである。

《「崇高なるもの」OP.1-2》(2012年、個人蔵)は、ゆったりと佇み、微笑みを浮かべる女性を描写しているが、近くで見ると、組まれた両手の皺や血管まで克明に描き込まれ、生きてきた時間の経過まで引き出そうとしているかのようだ。

野田弘志《「崇高なるもの」OP.1-2》(2012年、個人蔵)

《聖なるもの THE-Ⅳ》(2013年、ホキ美術館蔵)は、野田の自宅の庭にある日出現した鳥の巣を2メートル四方にもなる画面に捉えたもので、小さな命の持つ存在の大きさを感じさせる。タイトルに籠められているように、‘今そこに命が存在すること’の神聖さ、崇高さを表現した、野田の代表作である。

野田弘志《聖なるもの THE-Ⅳ》(2013年、ホキ美術館蔵)

野田は、図録の冒頭の序に「私が握っていると願う時間の中で企むのは、ただ純粋に、真理を描き切りたいということなのだ。事実ではなく、真理を見つめるために私は絵を描いている」との言葉を寄せている。

《聖なるもの THE-Ⅳ》の前に立つ 野田弘志

×

筆者にとって、『湿原』の挿画以来、注目の作家だった。一大回顧展で初めて数多くの作品を鑑賞できた感動とともに、作家の軌跡をたどることができ、傘寿を超えてなおリアリズムを追究する姿に接し、コロナ禍の中で大いなる刺激を与えられた。

兵庫県立美術館 開館20周年の特別展「関西の80年代」

パワーあふれる現代美術のニューウェーブ

なぜ、いま80年代なのか?。前身の兵庫県立近代美術館では、かつて「アート・ナウ」というシリーズ展を開催していた。その年、目覚ましい活躍をみせた作家を紹介し、関西アート・シーンのいまを伝えようとする恒例の展覧会だった。特に80年代には20代の作家が続々と参加し、競うように大作を発表する場となる。当時、関西では新進の若手が「関西ニューウェーブ」として注目を集めていて、前例にとらわれない個性的な表現ゆえに、現代美術は「西高東低」とも言われていた。現代アートの原点とも言える80年代、関西発の類を見ない作品群は、困難ないまをよりよく生きるヒントを与えてくれるのでは、というのが開催趣旨だ。

「関西の80年代」展の入口

展覧会構成はプロローグと4章からなる。こちらも章の概要と主な作品を取り上げる。 まずプロローグでは、肉厚の薔薇と渦巻く枝が、どこか別世界へと誘ってくれるかのような北辻󠄀良央のオブジェ《WORK-RR2》(1982年、和歌山県立近代美術館蔵)や、シンプルな線描で林檎のかたちを残す奥田善巳のドローイング《‘78-35》 の作例から、展覧会は始まる。

北辻󠄀良央《WORK-RR2》(1982年、和歌山県立近代美術館蔵)

Ⅰ章は「フレームを超えて」。80年代に入ると現代美術の領域では、それまでの禁欲的な傾向から一転して、豊かな色彩やかたちによる表現が息を吹き返す。作家がそれぞれに変形キャンバスやレリーフ、さらにはイラスト的表現など、従来の絵画や彫刻という枠組みを超えた表現が続々と現れた。

躍動感に満ちた栗岡孝於の《Nature of Nature》(1983年、作家蔵)ほか、朝比奈逸人、飯田三代、北山善夫、辰野登恵子、中谷昭雄、福嶋敬恭、堀尾貞治らの作品が出品されている。

栗岡孝於《Nature of Nature》(1983年、作家蔵)

Ⅱ章の「インスタレーション―ニューウェーブの冒険」では、1983~84年頃に若手作家たちが京阪神の画廊などで精力的に発表したインスタレーションに焦点を当てている。画廊空間を「私」の世界で埋めつくすかのような、みずみずしい作品を競う。展示空間にあわせた表現のため再現できる作品は限られているが、いくつかの再現と、資料を展示。

杉山知子の《the drift fish》(1984年ギャラリー手での展示風景、作家蔵)や、石原友明の《約束Ⅱ》(1984年ギャラリー白での展示風景、高松市美術館および作家蔵)などが紹介されている。

杉山知子《the drift fish》(1984年ギャラリー手での展示風景、作家蔵)撮影:成田弘

石原友明《約束Ⅱ》(1984年ギャラリー白での展示風景、高松市美術館および作家蔵)撮影:石原友明

Ⅲ章は「『私』のリアリティ―イメージ、身体、物語」。80年代後半になると、各作家がインスタレーションから絵画、彫刻、版画など各自の領域に戻るとともに、表現の内容を深めた時期と言える。その際、起点になったのは「私」のイメージなり身体なり物語であり、それぞれのリアリティだった。

森村泰昌の《肖像(ファン・ゴッホ)》(1985年、高松市美術館蔵)や、吉原英里の《M氏の部屋》(1986年、番画廊での展示風景、作家蔵)のほか、池垣タダヒコ、河合(田中)美和、川島慶樹、小西祐司、中西圭子、中西學、濱田弘明、原田要、松井紫朗、松尾直樹、三村逸子、安井寿磨子、山崎亨らの作品が並ぶ。

森村泰昌《肖像(ファン・ゴッホ)》(1985年、高松市美術館蔵)© Morimura Yasumasa

吉原英里《M氏の部屋》部分(1986年番画廊での展示風景、作家蔵)撮影:濱田弘明

終わりのⅣ章は「『私』の延長に」。80年代は、それぞれが「私」のリアリティを探求してゆく、その先に必ずや「私」が生きる世界や芸術の普遍的な問題―たとえば生と死―が待ち受けていた。80年代終盤の生命力あふれる大作や、ユニット、共同制作による作品が展示されている。

KOSUGI+ANDO(小杉美穂子+安藤泰彦)の《芳一 -物語と研究》(1987年、京都アンデパンダン展[京都市美術館]での展示風景、作家蔵)や、田嶋悦子の《Hip Island》(1987年、2017年西宮市大谷記念美術館での展示風景、岐阜県現代陶芸美術館蔵)などが目を引く。

KOSUGI+ANDO(小杉美穂子+安藤泰彦)《芳一 -物語と研究》(1987年京都アンデパンダン展[京都市美術館]での展示風景作家蔵)© KOSUGI+ANDO

田嶋悦子《Hip Island》(1987年、2017年西宮市大谷記念美術館での展示風景、岐阜県現代陶芸美術館蔵)撮影:高嶋清俊

このほか赤松玉女+森村泰昌、TRIO(福田新之助、浜本隆司、中澤テルユキ)、中原浩大、山部泰司らの作品が所狭しと並んでいる。

×

「アート・ナウ」展は、朝日新聞社と共催していた。当時在籍していた筆者も担当し、いくつかの懐かしい作品に再会できた。空間全体を使ったインスタレーションなど、パワーあふれる作品は、時代を超えて新鮮だ。

国立国際美術館コレクション1の「遠い場所/近い場所」

4つのテーマで時代を反映した作品を展示

会場は4つのテーマに分かれて作品が展示されている(いずれも国立国際美術館蔵)。最初の「広い地球の上で」では、大きな地球儀がめに飛び込んでくる。現代の社会や政治に対する鋭い批判的な作品で知られる竹川宣彰の《迷信の地球儀》(2012年)だ。壁面には《地図のドローイング―東アジア》(2005年)も展示されている。山城知佳子の《オキナワ TOURIST-日本への旅》(2004年)の映像も流れる。

竹川宣彰《迷信の地球儀》(2012年、国立国際美術館蔵)

次は「東欧からロシアの作家たち」。ロシアの軍事侵攻が長期化する中、ウクライナ出身、ベルリンを拠点に活動するボリス・ミハイロフの作品に興味を引いた。彼の故郷であるハルキウやベルリンで撮影した写真で構成されるシリーズで、《彼女はどこにいても(…)》や、《この男はチェリーを詰めた袋を持って立っていた。(…)》(いずれも2004/06年)など印象的だ。

ポーランドを代表する作家の一人であり、強制収容から生還した経験をもつユゼフ・シャイナ、同じくポーランド出身で戦後生まれのミロスワフ・バウカ、ユダヤのルーツをもつクリスチャン・ボルタンスキー、ロシア出身のイリヤ・カバコフによる空想的な彫刻作品、ハンガリー出身のセープファルヴィ/ネメシュによる映画のストーリーボードを思わせる絵画の連作などが展示されている。

クリスチャン・ボルタンスキー《モニュメント》(1985年、国立国際美術館蔵)撮影:福永一夫 © ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2022 C3754

3つ目のコーナーは「新収蔵品を中心に、沖縄のまなざし」。今年は沖縄の施政権が日本に返還されてから 50 年の節目の年。沖縄といえば美しい海に恵まれた観光地のイメージが思い浮かぶが、沖縄の人々にとっては、過酷な現実のうちに生きることを余儀なくされているのが現状だ。

今回出品の石川竜一、山城知佳子、ミヤギフトシは、いずれも沖縄出身の40代以下の作家たち。本土復帰以後に生まれた作家らは、沖縄の現実をどのように捉え、作品を通じてどのように表現しているのだろうか。 沖縄がかかえる問題を写真や映像作品を通しメッセージを発信している。

石川竜一は、2015年に写真集『絶景のポリフォニー』『okinawan portraits 2010-2012』にて木村伊兵衛写真賞を受賞した気鋭の写真家だ。生まれ育った沖縄に生きる人々を鮮烈に捉えたポートレート写真群は、エネルギーに溢れ生々しい。

石川竜一《『絶景のポリフォニー』より ZK076 Yaese, 2014》(2014年、国立国際美術館蔵)© Ishikawa Ryuichi

山城知佳子は、2021年度芸術選奨文部科学大臣新人賞(美術)を受賞している。2000 年代より映像・写真を用いた表現で高く評価されてきた。特に初期作品では自らが被写体としてカメラの前に立ち、自らの身体で沖縄の歴史や風土を受け止めるような力強さをそなえた作品を制作している。

山城知佳子《あなたの声は私の喉を通った》2009 年 国立国際美術館蔵 © Chikako Yamashiro, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

ミヤギフトシは、美術作家としてのみならず、近年は小説家としても活躍の場を広げている。《The Ocean View Resort》(2013年)は、ライフワークであるプロジェクト「American Boyfriend」において制作された。アメリカから故郷の沖縄へ戻った主人公と幼馴染のYの会話を軸とし、戦争の記憶を響かせつつ、日本とアメリカ、沖縄の複雑な関係、同性の友人への淡い恋心が複層的かつ文学的に展開する映像作品だ。

ミヤギフトシ《The Ocean View Resort》(2013年、国立国際美術館蔵)© Futoshi Miyagi

最後は「どこでもある/どこでもない場所」。マーク・マンダース《乾いた土の頭部》(2015-16年、国立国際美術館蔵)をはじめ、北辻良央、イサム・ノグチ、戸谷成雄、松本陽子、坂本夏子、青木野枝、エミリー・カーメ・ウングワレー、カリン・ザンダーらの大きな平面や立体アートは壮観だ。

マーク・マンダース《乾いた土の頭部》(2015-16年、国立国際美術館蔵)© Mark Manders / Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp and Gallery Koyanagi, Tokyo

「どこでもある/どこでもない場所」の展示風景

×

今回の展示作品は、クリスチャン・ボルタンスキーや エミリー・カーメ・ウングワレーら、かつて特別展として出品され、その後に所蔵された作品など、個別に鑑賞した作品も散見される。しかし今回のような世の中の情勢変化を反映した企画テーマで展示されると、別な意味合いの表現世界が展開する。