VOICE

アートへの招待2 松園とルノワール、美の“競演”

文化ジャーナリスト 白鳥正夫

上村松園とピエール・オーギュスト・ルノワールと言えば、誰もが知る女性美の名手であり、19~20世紀の東西を代表する巨匠だ。新型コロナ禍を払拭するような名画が、京都と大阪で“競演”中だ。京都市京セラ美術館開館1周年記念「上村松園」には、9月12日までの会期中に《序の舞》や《母子》などの代表作が出品される。大阪のあべのハルカス美術館では「ポーラ美術館コレクション展 モネ、ルノワールからピカソ、シャガールまで」には、ルノワールの《レースの帽子の少女》など珠玉の西洋絵画が出品され、9月5日まで開催中だ。

京都市京セラ美術館開館1周年記念「上村松園」

初期から絶筆まで代表作100点余が集結

近代京都画壇を代表する日本画家・上村松園の作品は、京都だけでなく、日本各地の美術館で目にしてきた。ところが同館では1974年の「生誕100年記念 上村松園展」以来、約半世紀ぶりという。それだけに今回の展覧会では、《序の舞》をはじめ、全国の美術館・個人所蔵家の協力を得て、最初期から絶筆に到るまでの代表的な作品100点余りを集め、不世出の女性画家である松園藝術の全貌に迫っている。会期中、前期(~8月15日)と後期(8月17日から)で展示替えがある。

上村松園(1875-1949)は京都市に生まれる。本名津禰(つね)。京都府画学校で鈴木松年(しょうねん)に学んだ後、師の了解を得て幸野楳嶺(ばいれい)に入門。楳嶺没後は同門の竹内栖鳳(せいほう)に師事する。第3回内国勧業博覧会で一等褒状を得るなど早くから頭角を現し、文展開設以降、官展で活躍した。絵画の伝統を踏まえた上に、女性画家の視点で女性像を追求し、気品あふれる美人画の数々を手がけた。独自の境地を打ち立てた松園は、1948年に女性で初めて文化勲章を受章している。

上村松園(松伯美術館提供)

展示は画業を時系列に辿る構成で、第1章「修業―二人の師の教え 1887-1902」、第2章「出発―写生と古画の探求 1903-1912」、第3章「模索―画壇の流行から伝統の古典へ 1913-1926」、第4章「確立―松園様式の美人画 1927-1938」、第5章「円熟―絵三昧の境地 1939-1949」の5章に分けられている。

見どころは、なんといっても近代美人画の最高傑作とされる重要文化財の《序の舞》(1936年、東京藝術大学蔵、後期展示)だ。能楽の仕舞(謡によって舞われる舞)のなかでもごく静かで上品な舞である「序の舞」を描いた作品。涼やかな瞳で前を見やり、扇を持つ指先まで神経を行き渡らせて、無駄のない動きで足を運ぶ美しき女性の優美なうちにも毅然とした気品が漂う。

重要文化財 上村松園《序の舞》(1936年、東京藝術大学蔵、後期展示)

《序の舞》は現代女性を描いた数少ない作品とされるが、過去の展覧会で何度か見てきた。2018年春に東京藝術大学大学美術館で開かれた「東西美人画の名作 上村松園《序の舞》への系譜」展で、修理後はじめて一般に公開された際に鑑賞した記憶が新しい。松園の生涯を描いた宮尾登美子の同名小説を読み、松田寛夫が脚色し中島貞夫が監督した同名の映画も見ていてなじみがある。

前期展示の目玉作品に《焰(ほのお)》(1918年、東京国立博物館蔵)が出品されている。謡曲『葵上』を取材した作品。光源氏の正妻である葵上に激しく嫉妬するあまり生霊になってしまった六条御息所を描く。乱れ髪を口に咥えて眼を細める凄絶な表情に魅せられる。松園の謡曲の師である金剛巌の助言により、眼の部分に絹の裏から金泥を施したという。

上村松園《焰》(1918年、東京国立博物館蔵、前期展示)

女性の内面性が最も強烈に表現された作品で、このサイトで前回取り上げた大阪歴史博物館の「あやしい絵」にもリストアップされ、東京国立近代美術館に展示されたが、大阪展には会期が重なり見られなかっただけに、興味深く鑑賞できた。2010年の京都国立近代美術館の「上村松園展」以来ひさびさだが、やはり迫力が感じられた。《序の舞》は第4章、《焰》は第3章の展示作品だ。

重要文化財のもう一点、《母子》(1934年、東京国立近代美術館蔵、前期展示)は、前年に生まれた孫(日本画家の上村淳之氏)をモデルに母子像として制作された。松園には母子を描いた作品が多く、いずれも自分の母への追慕からだ。8年ぶりに帝展に出品された本作は国に買い上げられた。第4章の展示だ。

重要文化財 上村松園《母子》(1934年、東京国立近代美術館蔵、前期展示)

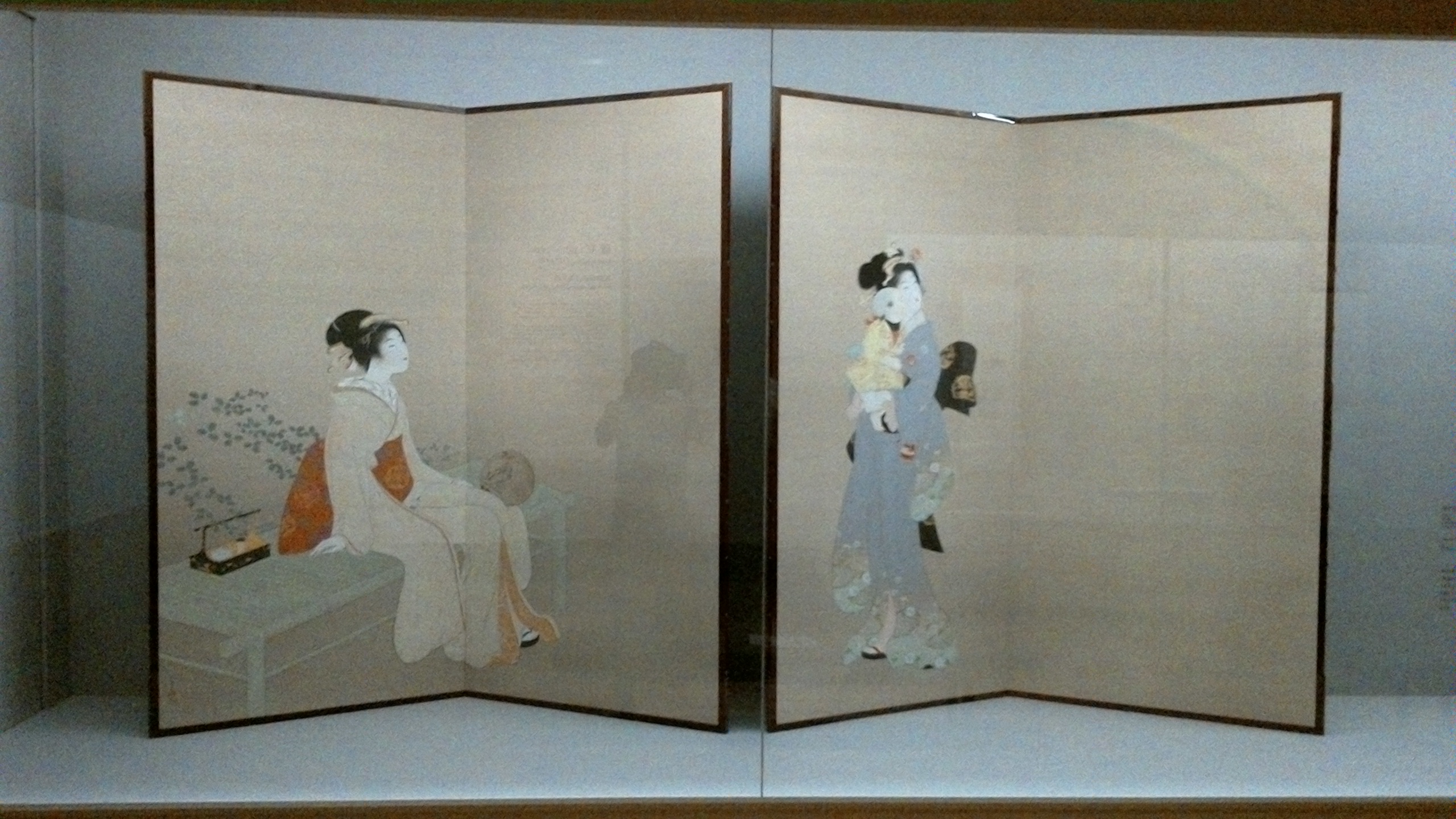

第3章の《清少納言》(1917-18年頃、個人蔵、通期展示)は、大正期の松園の名作で、その存在は知られていたが、作品そのものは長らく行方不明だった。作品発表時以来、初めての公開となる。長らく出品されなかった《人形つかい》(双幅)(1910年、個人蔵、前期展示)は1999年以来、《姉妹三人》(1903年、個人蔵、通期展示)は2005年以来の出品となり、いずれも第2章の展示作品だ。

上村松園《清少納言》(1917-18年頃、個人蔵、通期展示)

第1章の初期の代表作である《人生の花》(1899年、京都市美術館蔵、通期展示)は、婚礼の式場へ向かう花嫁とその母親を描く。親しい町家の嫁入り支度を手伝った体験をもとに、当時の婚礼風俗を捉えている。第2章の《長夜》(1907年、福田美術館蔵、後期展示)も、秋の夜長に本を夢中で読む娘の傍らで行灯の明かりに手を伸ばす母親らしい女性の風俗をあしらっている。

上村松園《人生の花》(1899年、京都市美術館蔵、通期展示)

上村松園《長夜》(1907年、福田美術館蔵、後期展示)

第2章の展示風景、左から《姉妹三人》(1903年、個人蔵、通期展示)、《しゃぼん玉》(1903年頃、木原文庫蔵、前期展示)、《花のにぎわい》(1907-12年、京都国立近代美術館蔵、前期展示)

どの章にも名作が目白押しで、第3章には、唐時代、絶世の美女と讃えられた玄宗皇帝の妃を描いた《楊貴妃》(1922年、松伯美術館蔵、後期展示)、第4章には、能の演目を題材にした《草紙洗(そうしあらい)小町》(1937年、東京藝術大学蔵)や、謡曲を題材にした《砧(きぬた)》(1938年、山種美術館蔵、いずれも前期展示)などが出品されている。

上村松園《楊貴妃》(1922年、松伯美術館蔵、後期展示)

第4章の展示風景、上村松園《虹を見る》(1932年、京都国立近代美術館蔵、~8月29日展示)

上村松園《草紙洗小町》(1937年、東京藝術大学蔵、前期展示)

上村松園《砧》(1938年、山種美術館蔵、前期展示)

最後の第5章には、自身の母親を投影した障子を繕う女性の姿を描いた《晩秋》(1943年、大阪市立美術館蔵、前期展示)や、絶筆となった《初夏の夕》(1949年、京都市美術館蔵、通期展示)が出品され、各時代の代表的な作品が出揃っている。

上村松園《晩秋》(1943年、大阪市立美術館蔵、前期展示)

上村松園《初夏の夕》(1949年、京都市美術館蔵、通期展示)

このほか番外コーナーとして、木村伊兵衛が横山大観、川合玉堂、上村松園、鏑木清方の4人を撮影し、海外向けに1939年に刊行された写真集『Four Japanese Painters(四人の日本画家)』のために撮影した写真作品《上村松園》(1938年、東京都写真美術館蔵、通期展示)7点も回顧展としては初めて出品されている。

京都市京セラ美術館では、近代京都画壇の日本画を多数コレクションし、上村松園作品も初期の《人生の花》から絶筆の《初夏の夕》など10点を所蔵している。約50年前の「生誕100年記念 上村松園展」では、ご子息である日本画家の上村松篁氏を中心に作品が選定され、代表作47点とスケッチや縮図帖が出品されたそうだ。

今回の記念展のプレス内覧会には孫で日本画家の88歳になる上村淳之氏が出席し、幼少時の記憶を交え「京都の日本画壇にとって大事な存在だった松園の作品はまだまだ生き残っていくと思う」と話していたのが印象に残った。

「上村松園展」内覧会で挨拶する孫で日本画家の上村淳之氏

あべのハルカス美術館の「ポーラ美術館コレクション展 モネ、ルノワールからピカソ、シャガールまで」

壮観!西洋絵画28巨匠の74作品ずらり展示

こちらは個展ではなく、ポーラ美術館が誇る屈指の西洋絵画コレクションが並ぶ。オーギュスト・ルノワールをはじめ、クロード・モネやパブロ・ピカソ、フィンセント・ファン・ゴッホ、マルク・シャガール、ポール・セザンヌらフランスを舞台に活躍した人気画家たち28人による絵画74点を精選し、化粧道具コレクション12件も加えて展示している。

2002年秋、箱根・仙石原に開館したポーラ美術館では、西洋絵画のほか、日本の洋画、日本画、版画、彫刻、東洋陶磁、日本の近現代陶芸、ガラス工芸、化粧道具など多岐にわたって収集し、総数は約1万点におよぶ。その中核をなす西洋絵画は、19世紀フランス印象派の絵画からポスト印象派を経て20世紀絵画にいたる、西洋の近代美術を体系的に辿ることができる。ポーラ美術館コレクション展は2006年より全国各地へ巡回、好評を博し7回目となるが、大阪では初めて。

今回の展覧会では、印象派からエコール・ド・パリへと流れる時代の変遷に加えて、3つのテーマを設けている。まず時代を映すファッショナブルな「女性像」。ルノワールの《レースの帽子の少女》(1891年)は、レースを贅沢にあしらった帽子をかぶる少女が、夢みるような横顔のぞかせている作品だ。白いドレスの袖は赤みや青みを帯びた光沢を放ち、衣服の質感に対するルノワールの鋭い感性が見てとれる。

ピエール・オーギュスト・ルノワール《レースの帽子の少女》(1891年)

《髪かざり》(1888年)も、当時のブルジョワ階級の女性たちが髪かざりをつける習慣があり、椅子に腰掛けた若い女性の後ろで、母親らしい女性が髪に花を添えている。上村松園が描く女性美とは趣が違うが、いずれも劣らぬ美しさだ。

ほかに近代化によって大きく変貌する「パリ」、画家たちが旅先で出あった風景や、南仏など重要な制作地をめぐる「旅」といった3つのテーマからフランスを舞台に活躍した画家たちに時代や様式を超えて受け継がれる美意識を浮き彫りにしている。

展示は4章で構成されており、プレスリリースなどを参考に、章の内容と主な作品を紹介する。第1章は「都市と自然―モネ、ルノワールと印象派」。19世紀後半のフランスでは、産業の機械化と市民社会の成立によって近代化が進み、都市を中心に人々の価値観が大きく変わる。鉄道が敷設され首都パリに多くの人々が労働力として流入するとともに、裕福な都市生活者たちは週末に自然豊かな郊外で余暇を楽しむという新しい生活様式が生まれる。急速に近代化の進むパリと郊外の行楽地を舞台に、新たな芸術活動を展開したモネやルノワールら印象派の画家たちの作品が展示されている。

モネの代表的なモチーフである「睡蓮」の連作は200点余を数える。1日の異なる時間帯の光の効果を追究するねらいがあったのだろう。出品作の《睡蓮》(1907年)は、断片的な光の効果であり、水面に反映した空や雲、周囲の木々の陰影が表現されている。モネの作品は、《散歩》(1875年)や、《花咲く堤、アルジャントゥイユ》(1877年)など6点が並ぶ。

クロード・モネ《睡蓮》(1907年)

ルノワール作品は前記の2作品に加え、3人の子どものあどけない表情を捉えた《ムール貝採り》(1888-1889年頃)や、赤や薄紫など色彩豊かな《アネモネ》(1883-1890年頃)、《水のなかの裸婦》(1888年)など合わせて8点が出品されている。

第1章の展示風景、手前はピエール・オーギュスト・ルノワール《裸婦》

この章には、ジャン=バティスト=カミーユ・コローの《森のなかの少女》(1865-1870年頃)や、カミーユ・ピサロの《エラニー村の入口》(1884年)、アルフレッド・シスレーの《ロワン河畔、朝》(1891年)なども展示されている。

第2章の「日常の輝き―セザンヌ、ゴッホとポスト印象派」では、絵の具の混色による濁りを避けて明るい色彩を配置する「筆触分割」という印象派の技法上の革新が後に続く画家たちの指針となった。19世紀末から20世紀初頭にかけて多くの画家たちが独自の探求のもとに制作した。印象派の描法を独自に推し進めたセザンヌやゴッホの作品をはじめ、ポスト印象派画家たちの影響を色濃く受けたピエール・ボナールの作品から、色彩と造形の探究によって浮かび上がる日常という身近な世界の魅力に焦点をあてている。

セザンヌは印象派の技法から離れ、自己の感覚をもとに独自の画風を確立した。《4人の水浴の女たち》(1877-1878年)や《プロヴァンスの風景》(1879-1882年) など3作品が展示されている。

ゴッホの《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》(1888年)は、南仏のアルルに到着した年の作品である。陽光の降り注ぐこの地で数多くの作品を遺す。そのアルルで一時ゴッホと共同生活をしたポール・ゴーガンの《白いテーブルクロス》(1886年)、ボナールの《白い服の少女》(1942-1945年)などなじみの画家の作品が続く。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋》(1888年)

第2章の展示風景、手前はピエール・ボナール《地中海の庭》(1917-1918年)

第3章は「新しさを求めて―マティス、ピカソと20世紀の画家たち」。20世紀初頭、画家たちの色彩や造形の探求は過熱し、後に「フォーヴィズム」と呼ばれる強烈な色彩の対比を生む作品が制作された。また対象の形を幾何学的に分析し、単純化し、陰影を用いて再構築する「キュビスム」を確立した。新しい世紀を迎えたパリで前衛芸術運動の中心となったマティスとピカソ、レジェの作品によって、20世紀美術のダイナミズムをとらえる。

ここでは、アンリ・マティスの《襟巻の女》(1936年)や、フェルナン・レジェの《鏡を持つ女性》(1920年)、ラウル・デュフィの《五重奏》(1948年頃)ほか、ピカソの各年代にまたがった《葡萄の帽子の女》(1913年)、《母子像》(1921年)、《花売り》(1937年)、《帽子の女》(1962年)も興味深い。

第4章は「芸術の都―ユトリロ、シャガールとエコール・ド・パリ」で、印象派の登場以来、新しい芸術を生み出し続けてきたパリは「芸術の都」と称され、世界各国の若い芸術家たちを魅了する。「エコール・ド・パリ」を中心に、戦間期のパリを彩った多様な表現を取り上げている。

アメデオ・モディリアーニ《婦人像(C.D.夫人)》(1916年頃)をはじめ、モーリス・ユトリロの《シャップ通り》(1910年頃)、マリー・ローランサン《女優たち》(1927年頃)、キスリングの《ファルコネッティ嬢》(1927年)、シャガールの《私と村》(1923-1924年頃)、《大きな花束》(1978年)などの名画が目白押しだ。

アメデオ・モディリアーニ《婦人像(C.D.夫人)》(1916年頃)

「パリジェンヌの愛用した化粧道具」には、当時の流行だけでなく社会や生活習慣の変化も反映し、パリジェンヌたちの美しさを生みだした豪華な化粧セットから携帯用コンパクトをはじめ、ガレ、ラリックの手掛けたガラスの香水瓶や化粧セットなどが出品されている。

「パリジェンヌの愛用した化粧道具」の華麗な香水瓶