VOICE

アートへの招待36 注目の2つの海外展彩る貴重な作品

文化ジャーナリスト 白鳥正夫世界的に注目の2つの海外展が大阪と京都で展開中だ。英国を代表する国立美術館テートから「光」をテーマにした名品を厳選した「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」が大阪中之島美術館で新年1月14日まで開催されている。一方、ヨーロッパ最大級のアーバン・アート作品を所蔵する美術館「MUCA」のコレクション「MUCA(ムカ)展 ICONS of Urban Art~バンクシーからカウズまで服飾分野における卓越した業績と世界のファッション界に対する貢献」が京都市京セラ美術館・新館 東山キューブで新年1月8日まで開かれている。いずれも日頃お目にかかれない貴重な作品が集結する年末年始の企画展で、鑑賞する絶好の機会だ。

大阪中之島美術館の「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」

約200年間の多様な創作の軌跡約120点

18世紀末から現代までの約200年間におよぶアーティストたちの創作の軌跡に注目した展覧会だ。異なる時代、異なる地域で制作された約120点の作品を一堂に集め、各テーマの中で展示作品が相互に呼応するようなこれまでにない会場構成となっている。絵画、写真、彫刻、素描、キネティック・アート、インスタレーション、さらに映像等の多様な作品を通じ、様々なアーティストたちがどのように光の特性とその輝きに魅了されたのかを検証する趣旨だ。

会場には、「光の画家」と呼ばれるウィリアム・ターナーや風景画の名手ジョン・コンスタブルといった英国近代美術史を彩る重要な画家たちの創作、クロード・モネをはじめとする印象派の画家たちによる光の描写の追求、モホイ=ナジ・ラースローの映像作品やバウハウスの写真家たちによる光を使った実験の成果、さらにブリジット・ライリー、ジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン等の現代アーティストによってもたらされる視覚体験にまで目を向けている。

テート美術館は英国にある4つの国立美術館の連合体で、コレクションは約7万7000点にもおよぶ。中でもターナーの《光と色彩(ゲーテの理論)――大洪水の翌朝――創世記を書くモーセ》など、日本初出品だけでも約100点を数える。なお本展は中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、東京の国立新美術館に続き、大阪で世界巡回のフィナーレとなる。

テート・ブリテン正面外観、ロンドン、ミルバンク、2006年 Photo: Tate

セント・ポール大聖堂から見たテート・モダン、ロンドン、サウスバンク、2016年 Photo: Tate

「テート美術館展」の会場入り口(大阪中之島美術館)

会場の展示順・展示構成とは異なるが、図録などを参考に各章の概要と主な作品を画像とともに取り上げる。

1章は「精神的で崇高な光」。個人の主観や感性を重視するロマン主義の画家たちは、光と陰のドラマチックな効果を生かすことで人の内面や精神性に迫り、さらには予測できない出来事への畏敬の念を絵画で表現しようとした。

ロマン主義の先駆者、英国の画家ウィリアム・ブレイク(1757–1827年)は、《アダムを裁く神》(1795年)で自らの想像上の神に後光が差すような表現を取り入れた。人の内面性を描こうとする姿勢は、英国のエドワード・バーン=ジョーンズ(1833–98年)の《愛と巡礼者》(1896-97年)にも、光と陰による対比的な効果を用いて、作品に強い神秘性をもたらせた。

ウィリアム・ブレイク《アダムを裁く神》(1795年) Photo: Tate

エドワード・コーリー・バーン=ジョーンズ《愛と巡礼者》(1896-97年) Photo: Tate

2章は「自然の光」で、移りゆく自然の光のきらめきを瞬間的にとらえ、いかに芸術作品で表現するか、という難解なテーマへの挑戦に多くの画家たちは魅せられてきた。ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775–1851年)が描く光は明確な輪郭線を持たず、ぼんやりとしていて周囲の自然に溶け込んでいる。《湖に沈む夕日》(1840年頃)や、《光と色彩(ゲーテの理論)――大洪水の翌朝――創世記を書くモーセ》(1843年出品)などに顕著だ。

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《湖に沈む夕日》(1840年頃) Photo: Tate

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《光と色彩(ゲーテの理論)——大洪水の翌朝——創世記を書くモーセ》(1843年出品) Photo: Tate

これに対し、同時代に活躍したライバルのジョン・コンスタブル(1776–1837年)は、卓越した画力と構成力によって自然の風景を描き出すことを追求した。《ハリッジ灯台》(1820年出品?)は大空で移りゆく雲や大気の様子などが作品の面積のほとんどを占め、光の加減とともに雲が変化する様子を細密に描写している。

ジョン・コンスタブル《ハリッジ灯台》(1820年出品?) Photo: Tate

変化する自然の風景をとらえようとする姿勢は、後の印象派へと連なっていく。ここでは、フランス印象派のクロード・モネ(1840–1926年)の《エプト川のポプラ並木》(1891年)や、ジョン・ブレット(1831–1902年)の《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》(1871年)、ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー(1834–1903年)の《ペールオレンジと緑の黄昏――バルパライソ》(1866年)にも注目だ。

クロード・モネ《エプト川のポプラ並木》(1891年) Photo: Tate

ジョン・ブレット《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》(1871年) Photo: Tate

ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー《ペールオレンジと緑の黄昏 —バルパライソ》(1866年) Photo: Tate

3章は「室内の光」。19世紀末からは、室内というプライベート空間をどう描くかに関心は広がる。英国のウィリアム・ローゼンスタイン(1872–1945年)の《母と子》(1903年)は親子の何げない日常を描いているが、親密な関係性を裏付けるために柔らかな光を用いている。これとは対照的に、デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイ(1864–1916年)の《室内》(1899年)は暗めの色づかいに統一しており、淡い光を効果的に室内の静けさ、空気の冷たさなどを表現している。

ウィリアム・ローゼンスタイン《母と子》(1903年) Photo: Tate

ヴィルヘルム・ハマスホイ《室内》(1899年) Photo: Tate

ジョン・ブレット(1831–1902年)の《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》にもつながります。

4章は「光の効果」で、光に対して科学的な関心を抱いたアーティストたちは実験的な芸術表現をするようになる。1830年代における写真技術の発明は、光の特性と効果を生かす革新的な方法をもたらせた。とりわけ1919年にドイツの都市ワイマールに造形芸術学校「バウハウス」が開校すると、世界各地から集まってきたアーティストたちは、人の目を通した現実とは異なる世界を把握する手段として写真を認識するようになる。

5章の「色と光」。美術と工芸、デザインの総合的な教育を目指したバウハウスでは、幾何学的な形態を用いて光と色の関係を考察するアーティストたちが大きな足跡を残した。バウハウスに招聘されたハンガリー出身のモホイ=ナジ・ラースロー(1895–1946年)の《K VII》(1922年)や、ロシア出身のワシリー・カンディンスキー(1866–1944年)の《スウィング》(1925年)に見られるように、色同士の関係性が生み出す視覚的効果を探求した。

ワシリー・カンディンスキー《スウィング》(1925年) Photo: Tate

この章には、ドイツが生んだ現代美術の巨匠、ゲルハルト・リヒター(1932–)《アブストラクト・ぺインティング(726)》(1990年)が日本初出品で日本だけに特別展示されている。

ゲルハルト・リヒター《アブストラクト・ペインティング (726)》(1990年) Photo: Tate, © Gerhard Richter 2023 (10012023)

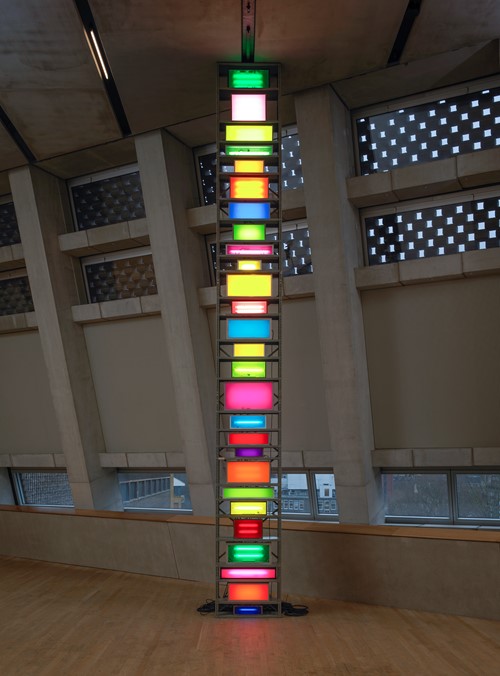

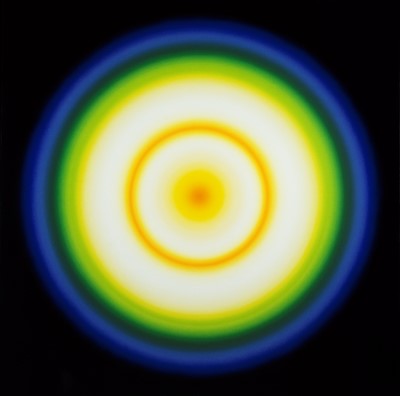

6章は「光の再構成」で、19世紀半ばに発明された電球は、20世紀に入ると人々の生活に浸透するとともに、第二次世界大戦後のアーティストたちは光との新たな関係性を見出した。英国で生まれたデイヴィッド・バチェラー(1955年–)の《ブリック・レーンのスペクトル 2》 や、ピーター・セッジリー(1930年–)の《カラーサイクル III》(1970年)などが出品されている。

デイヴィッド・バチェラー《ブリック・レーンのスペクトル 2》(2007年) Photo: Tate, © David Batchelor

ピーター・セッジリー《カラーサイクルⅢ》(1970年) Photo: Tate, © Peter Sedgley, courtesy of The Redfern Gallery, London

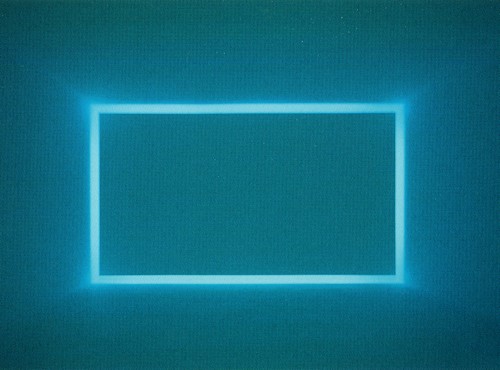

最後の7章は「広大な光」。多様な表現を試みる現代美術でも、光は重要なテーマであり続けている。科学技術の発展によって、はるか遠い宇宙の景色や、絶えず変化する地球の全体像を目にすることが可能になった。大学で知覚心理学を学び、飛行機を自ら操る米国出身のジェームズ・タレル(1943年–)は、光をどのように経験するかという問いのもと、光が鑑賞者を包み込むインスタレーション作品を1960年代半ばから制作。《レイマー、ブルー》(1969年)もその1点だ。

ジェームズ・タレル《レイマー、ブルー》(1969年) © 2023 James Turrell. Photograph by Florian Holzherr.

京都市京セラ美術館・新館 東山キューブの「MUCA(ムカ)展 ICONS of Urban Art ~バンクシーからカウズまで~」

「少女と風船」など話題作約70点一堂に

アーバン・アートと言えば、違法であるはずの落書きのような作品だ。ところが徐々に公衆から受け入れられ、オークションで高額商品となったものの裁断されたバンクシーの《愛はゴミ箱の中に》で一躍、世界の耳目を集めた。今回の展覧会では、バンクシーをはじめ、カウズ、バリー・マッギーら10名の作家にスポットを当て、日本初公開の作品を含む、MUCA所蔵の約70点を出展している。

そもそもアーバン・アートとは、ストリート・アートとグラフィティを連結した名称で、しばしば都市建築や現代の都市生活様式に触発され、都市部で発達したあらゆる視覚芸術を要約するときに使われる。20~21世紀にかけて世界各国の都市を舞台に発表されてきた。都市空間から生まれ、言語、文化、宗教、出身地などのあらゆる壁や境界を越えた視点から世界を見つめるアーティストたちによって創られてきた。彼らの作品は、ルールや規則に縛られることなく、社会の不公正をはじめ、資本主義、人種差別といった様々な課題をテーマに、広く公衆に目を向けさせ、考えることを促す。

MUCAは、ミュンヘンの中心部、マリエン広場からすぐの変電所跡地に、ドイツ初のアーバン・アートと現代アートに特化した美術館として開館。開館以来、この分野での作品収集の第一人者として知られ、 1200点以上のコレクションを誇る。都市の景観を作品の一部として主に収蔵し、ポップ・アートからニューリアリズムまで、都市環境の中の芸術、抽象絵画、社会・政治問題など多様なテーマを扱い、25年以上にわたって影響力を持つ。

MUCA外観 Photo by © MUCA / wunderland media

「MUCA展」のプレス内覧会であいさつするクリスチャン・ウッツMUCA館長(京都市京セラ美術館・新館 東山キューブ)

出展アーティストは、BANKSY|バンクシー、KAWS|カウズ、BARRY MCGEE|バリー・マッギー、OS GEMEOS|オス・ジェメオス、INVADER|インベーダー、SHEPARD FAIREY| シェパード・フェアリー、RICHARD HAMBLETON|リチャード・ハンブルトン、JR|ジェイアール、SWOON|スウーン、VHILS|ヴィルズの10名。

主なアーティストの経歴と出品作品を、プレスリリースを参考に画像とともに取り上げる。

バンクシーは1974年生まれ、イギリス・ブリストル出身。ストリート・アーティスト、映画監督、画家など多方面で活動しているが、その正体は不明のままである。印象的でユーモラスなモチーフと、時に大きなキャッチコピーが添えられるステンシル・アートが有名で、戦争、資本主義、支配層による権力の乱用に反対するメッセージを含むものが多い。

絵画作品の《Girl With Balloon》「少女と風船」(2004年)ほか、《Are You Using That Chair?》「その椅子使ってますか?」(2005年)、彫刻作品の《Araiel》「アリエル」(2017年)など興味深い。

BANKSY《Girl With Balloon》 2004年 Photo by © MUCA / wunderland media

BANKSY《Are You Using That Chair?》「その椅子使ってますか?」(2005年)

BANKSY《Araiel》「アリエル」(2017年)

カウズは1974年生まれ、アメリカ・ニュージャージー州ジャージーシティ出身。既存のキャラクターを再解釈してリデザインするなど、アートと商業の境界を曖昧にするような作品で知られる。バツ印の目が特徴的なコンパニオンのシリーズ]《4ft Companion [Dissected Brown]》「4フィートのコンパニオン[解剖されたブラウン版]」(2009年)は特に人気が高く、その悲しげな表情は、永遠に陽気なミッキーマウスに対するアンチヒーローと見ることもできる。ほかに《Ad Disruption [Calvin Klein]》「広告への悪戯[カルバン・クライン]」(1997年)も展示されている。

KAWS《4ft Companion [Dissected Brown]》 2009年 Photo by © MUCA / wunderland media

KAWS《Ad Disruption [Calvin Klein]》「広告への悪戯[カルバン・クライン]」(1997年)

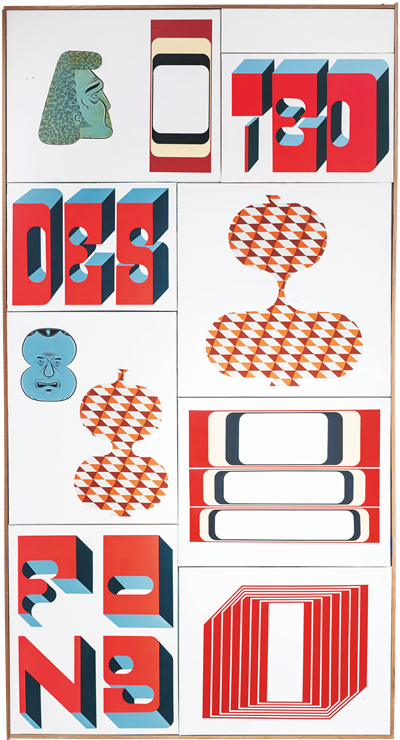

バリー・マッギーは1966年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ出身。カラーブロックやパターンを組み合わせるユニークな手法で絵画やインスタレーション作品を発表。《Untitled》「無題」(2019年)などマッギーの作品は、都市の人々が毎日目にする広告で感覚過多になる問題を問い、世界中のストリート・アーティストやアーバン・アーティストに影響を与えている。

BARRY MCGEE《Untitled》 2019年 Photo by © MUCA / wunderland media

オス・ジェメオスは1974年生まれ、ブラジル・サンパウロ出身。「オス・ジェメオス」はポルトガル語で「双子」を意味し、一卵性双生児のグスタボとオターヴィオ・パンドルフォの2人で活動している。展覧会会場に楽器を置き、来場者が自由に演奏するというような相互的なインスタレーションでも知られており、観客が実際に中に入ることができる彫刻作品も多い。《Rhina》「リーナ」(2010年)などを展示。

OS GÊMEOS《Rhina》 2010年 Photo by © MUCA / wunderland media

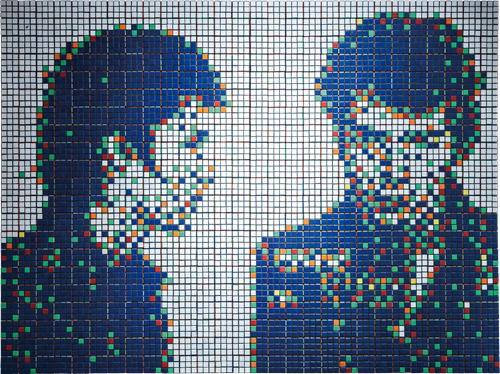

インベーダーは1969年生まれ、フランス・パリ出身。1970〜80年代のビデオゲームに影響を受け、世界中の都市の壁にピクセルアートを制作するストリート・アーティスト。1990年代からフランス国内の30以上の都市でモザイク・アートを制作。文化的、歴史的に重要とされる場所で定期的に作品を発表している。《Rubik Arrested Sid Vicious》「ルービックに捕まったシド・ヴィシャス」(2007年)などユニークな作品だ。

INVADER《Rubik Arrested Sid Vicious》 2007年 Photo by © MUCA / wunderland media

リチャード・ハンブルトンは1952年生まれで2017年没。カナダ・バンクーバー出身。ストリート・アートの先駆者であり、数々の著名なアーティストに今もなお影響を与えている。活動初期は、舗道に殺人事件の被害者を示すような白い輪郭を描いた作品で知られる。1980年代にはニューヨークの庭や路地に黒い人影を描く「シャドウマン」のシリーズで話題を呼んだ。《Five Shadows》「ファイブ・シャトウズ」(2005年)なども目を引く。

RICHARD HAMBLETON《Five Shadows》「ファイブ・シャトウズ」(2005年)