VOICE

アートへの招待56 日本に定着した仏教文化がテーマの2つの企画展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫泰西名画の展覧会が盛況の一方で、大陸から伝わり、日本に定着した仏教文化を取り上げた2つの展覧会が京都で開催されている。仏像は信仰の対象とはいえ、その姿は美しく、仏教に関する仏画、経典や典籍なども美術的に優れている。寺社で拝観するのと違って、美術館では適度な照明の下でじっくり鑑賞できる。日本の仏教や美術を成熟へと導いた特別展「宋元仏画―蒼海(うみ)を越えたほとけたち」が、京都国立博物館で11月16日まで開催されている。一方、龍谷大学 龍谷ミュージアムでは、夢でつながる仏教の教えをテーマにした秋季特別展「仏教と夢」が11月24日まで開かれている。美術の秋、ともに学びながら楽しめる企画展だ。

京都国立博物館の特別展「宋元仏画―蒼海(うみ)を越えたほとけたち」

国宝12件、重文74件を含む最大級の展示

「宋元(そうげん)仏画」とは、中国の宋と元の時代に制作された仏教絵画のことをいう。古くから仏教をあつく信奉してきた日本は、仏教の先進国であった中国から多くの文物を舶載してきた。平安時代後期から鎌倉時代を中心にもたらされた宋元仏画には、中国の絵画史上でも特筆される、きわめて高い水準を持つものが多く含まれている。これらは寺院のなかで祀られたほか、絵師の手本となるなど、長い時間をかけて日本文化に深く浸透してきた。

今回の展覧会では、国内に所蔵される宋元仏画を集め、制作された当地の文脈に照らしながら、それぞれの特色を紹介。宋元仏画という言葉で括りながらも、描かれた内容や制作された時代、地域、たずさわった人々など、その様相は複雑かつ多彩。宋元仏画を紐解きながら、その魅力に迫るとともに、この絵画群を伝えてきた日本文化の国際性や包容力、多様性をあらためて見直そうという趣旨だ。宗教性と芸術性において極めて高い水準をもち、“東アジアの最高峰 ”ともいえる貴重な「宋元仏画」の過去最大規模の特別展だ。会期中、国宝12件、重要文化財74件を含む約170件が展示される。

7章で構成されているが、プレスリリースを参考に各章の概説と主な展示品を取り上げる。前期(~10月19日)と、後期(10月21日~)で展示替えがある。

第1章は「宋元文化と日本」。「宋元」とは、本来、宋(960~1279)と元(1271~1368)という中国の二つの王朝を意味するが、日本では中世以来の特別な価値観をあらわす言葉でもある。平安後期から鎌倉時代には、直接の交渉によって宋や元からたくさんの舶載品がもたらされるが、両朝が滅びた後の室町時代になっても、「唐物」が賞玩の対象として珍重される中で、「宋元」のものはとりわけ尊ばれた。

国宝 伝徽宗筆《秋景冬景山水図》(中国・南宋時代 12世紀、京都・金地院、前期)

国宝 伝徽宗筆《秋景冬景山水図》(中国・南宋時代 12世紀、京都・金地院、前期)

重要文化財 伝毛益筆《蜀葵遊猫図・萱葦遊狗図》(中国・南宋時代 12-13世紀、奈良・大和文華館、前期)

重要文化財 伝毛益筆《蜀葵遊猫図・萱葦遊狗図》(中国・南宋時代 12-13世紀、奈良・大和文華館、前期)

国宝の伝徽宗筆《秋景冬景山水図》(中国・南宋時代 12世紀、京都・金地院、前期)や、重要文化財の伝毛益筆《蜀葵遊猫図・萱葦遊狗図》(中国・南宋時代 12-13世紀、奈良・大和文華館、前期)などが展示されている。

第2章は「大陸への求法─教えをつなぐ祖師の姿」で、仏教を信奉してきた日本は、仏教先進国であった中国に規範や師法を求め、幾度も海を越えて大陸を目指した。入宋や入元を果たした日本僧たちは、聖地や有力な寺院をたずね、当地の僧侶に教えをうけながら最新の仏教を学ぶ。その成果に加えて、仏画をはじめ、仏像や経典、清規(生活規則)や寺院で用いられる資具(日用品)など、宋元両国から数多くの仏教文物を日本にもたらし、大切に伝えてきた。ここでは、国宝の《無準師範像》(中国・南宋時代 嘉熙2年/1238年、東福寺蔵、後期)も。

国宝《無準師範像》(中国・南宋時代 嘉熙2年/1238年、東福寺蔵、後期)

第3章は「宋代仏画の諸相─宮廷と地域社会」。唐(618~907)が滅んだ後、960年に再び中国を統一したのが宋。建国から靖康の変(1127年)までを北宋(960~1127)、都を江南に移してからを南宋(1127~1279)と呼ぶ。宋では士大夫層が社会をリードして知性的な文化が醸成され、宮廷を中心に絵画表現も高度な水準に達し、その反映を仏画にもみることができる。また、南宋の宮廷が置かれた臨安(浙江省杭州市)の周辺は仏教の伝統が色濃い地域で、天台山、阿育王山、普陀山といった聖地があり、明州(寧波市)を中心に市井で多くの仏画が制作された。

国宝《孔雀明王像》(中国・北宋時代 11~12世紀、京都・仁和寺蔵、後期)

国宝 普悦筆《阿弥陀三尊像》(中国・南宋時代 12~13世紀、京都・清浄華院蔵、後期)

国宝の《孔雀明王像》(中国・北宋時代 11~12世紀、京都・仁和寺蔵、後期)や、同じく国宝の普悦筆《阿弥陀三尊像》(中国・南宋時代 12~13世紀、京都・清浄華院蔵、後期)、重要文化財の林庭珪・周季常筆《五百羅漢図(羅漢供)》(中国・南宋時代 淳煕5~15年/1178~88年、京都・大徳寺蔵、前期)や、重要文化財の林庭珪・周季常筆《五百羅漢図(勧進五百羅漢)》(中国・南宋時代 淳煕5~15年/1178~88年、京都・大徳寺蔵、後期)などが出品される。

重要文化財 林庭珪・周季常筆《五百羅漢図(羅漢供)》(中国・南宋時代 淳煕5~15年/1178~88年、京都・大徳寺蔵、前期)

重要文化財 林庭珪・周季常筆《五百羅漢図(勧進五百羅漢)》(国・南宋時代 淳煕5~15年/1178~88年、京都・大徳寺蔵、後期)

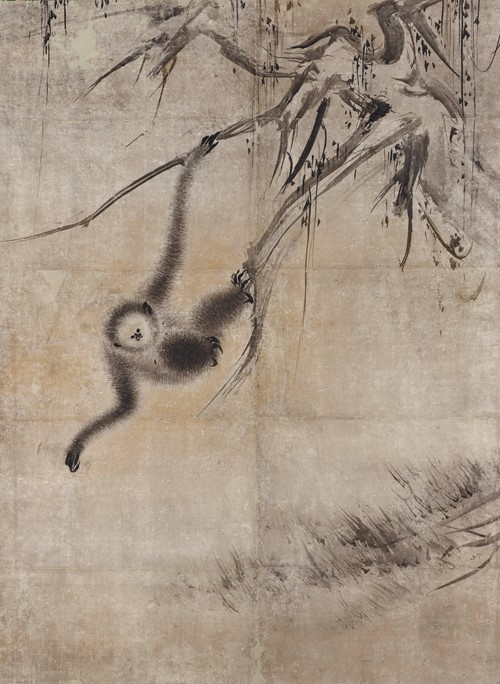

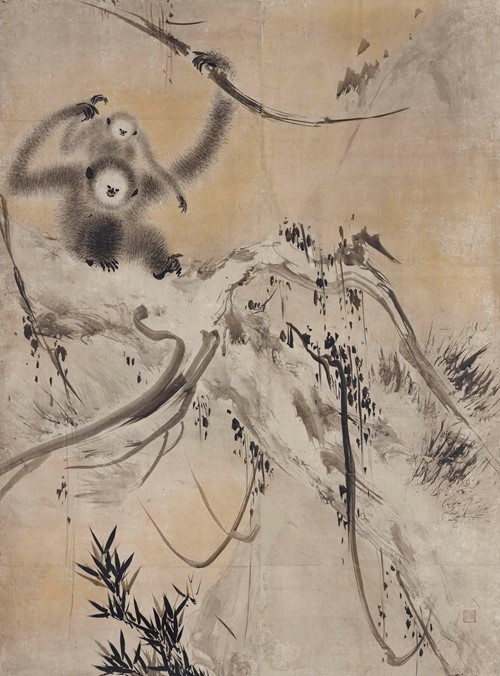

第4章は「牧谿と禅林絵画」。日本の仏教の大きな転機の一つは、鎌倉時代に南宋から本格的な禅宗が伝えられたことだ。これと同時に水墨を主体とした絵画も広まった。南宋時代の末期から元時代の初頭に活躍した禅僧の牧谿は、水墨画の名手であり、日本で最も愛された中国画家と言って差しつかえない。臨済宗の傑僧である無準師範(1177~1249)の弟子であったことも、日本に受け入れられた大きな要因だった。牧谿の絵画は、簡潔でやや粗放な筆致と淡墨の効果を最大限に発揮した、当時の中国の禅林水墨をよく伝えるものだ。

国宝 牧谿筆《観音猿鶴図》(中国・南宋時代 13世紀、京都・大徳寺蔵、後期)

代表作で国宝の牧谿筆《観音猿鶴図》(中国・南宋時代 13世紀、京都・大徳寺蔵、後期)をはじめとした牧谿の作例を基点としながら、宋元の禅宗絵画の豊かな様相をたどっている。

第5章は「高麗仏画と宋元時代」。朝鮮半島に高麗(918~1392)が建国されると、仏教をあつく信奉する国家へと発展する。高麗の長い歴史は、中国に宋と元が興亡した時期と重なり、両国との交流は高麗における仏画の制作とも無関係ではなかった。高麗で制作された仏画には、一部に北宋時代の絵画伝統の継承や元時代の特色の共有などをみることができる。中世以降、日本に舶載された高麗仏画は、次第に「唐絵」として中国画と混同されてきたが、近年は研究が進み、その特色が明らかにされてきている。

《水月観音像》(朝鮮半島・高麗時代 13~14世紀、奈良・大和文華館蔵、後期)

重要文化財の李晟筆《弥勒下生変相図》(朝鮮半島・高麗時代 至元31年/忠烈王20年/1294年、京都・妙満寺蔵、前期)

ここでは、高麗仏画を集め、宋元時代の絵画との関連性をみるとともに、高度に洗練された独自の魅力に迫る。《水月観音像》(朝鮮半島・高麗時代 13~14世紀、奈良・大和文華館蔵、後期)や重要文化財の李晟筆《弥勒下生変相図》(朝鮮半島・高麗時代 至元31年/忠烈王20年/1294年、京都・妙満寺蔵、前期)も興味深い。

第6章は「仏画の周縁─道教・マニ教とのあわい」。中国において、仏教と同様に長い歴史をもち、広く信」仰を集めてきたのが道教だ。宋元時代に制作された仏画や道教画には、しばしば双方の特色があらわれた習合的な作例を確認することができる。あまねく諸尊を勧請する水陸画や地獄信仰と結びついた十王図などの道教的要素を取り込んだ仏画、また禅宗祖師の画像と親和性の高い仙人画など、さまざまなかたちで表れている。さらに、中国での布教のために仏教図像を借りたマニ教の聖像は、知らない人には仏画にしか見えず、これが幸いして現在に伝えられた。

重要文化財 顔輝筆《蝦蟇鉄拐図》(中国・元時代 13~14 世紀、京都・百萬遍知恩寺蔵、前期)

重要文化財 顔輝筆《蝦蟇鉄拐図》(中国・元時代 13~14 世紀、京都・百萬遍知恩寺蔵、前期)

伝顔輝筆《釈迦三尊像》(中国・元時代 14 世紀、九州国立博物館蔵、前期)

仏教の周縁に広がる他宗教との図像的な交渉を追いながら、宋元仏画の多様な側面を紐解く。重要文化財の顔輝筆《蝦蟇鉄拐図》(中国・元時代 13~14 世紀、京都・百萬遍知恩寺蔵、前期)、伝顔輝筆《釈迦三尊像》(中国・元時代 14 世紀、九州国立博物館蔵、前期)などが出品されている。

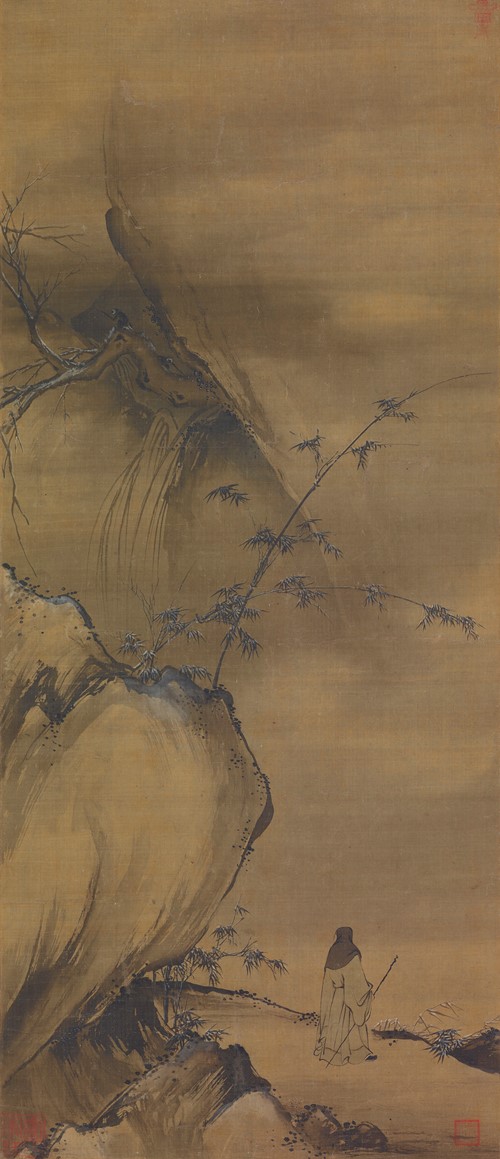

最後の第7章は「日本美術と宋元仏画」。宋元仏画は、礼拝対象である本尊画像として、儀礼空間の荘厳として、あるいは禅の精神性を伝える掛物としてさまざまに機能した。これらの仏画は、規範的な図像として日本で多くの複製が作られ、日本の画家にとって貴重な手本であった。なかでも、道釈人物画や禅林水墨は、礼拝画像に比べて筆墨やモチーフの表現に自由度が高く、新たな創作の糧となった。宋元仏画がいかに日本美術の成熟の拠りどころとなってきたのかを見渡している。

重要文化財 長谷川等伯筆《枯木猿猴図》(桃山時代 16世紀、京都・龍泉庵蔵、後期)

重要文化財 長谷川等伯筆《枯木猿猴図》(桃山時代 16世紀、京都・龍泉庵蔵、後期)

国宝 俵屋宗達筆《蓮池水禽図》(桃山時代 17世紀、京都国立博物館蔵、10月21~11月3日展示)

重要文化財 曾我蕭白筆《群仙図屏風》(江戸時代 明和元年/1764年、文化庁蔵、前期)

重要文化財 曾我蕭白筆《群仙図屏風》(江戸時代 明和元年/1764年、文化庁蔵、前期)

この章では、重要文化財の長谷川等伯筆《枯木猿猴図》(桃山時代 16世紀、京都・龍泉庵蔵、後期)や、国宝の俵屋宗達筆《蓮池水禽図》(桃山時代 17世紀、京都国立博物館蔵、10月21~11月3日展示)、重要文化財の曾我蕭白筆《群仙図屏風》(江戸時代 明和元年/1764年、文化庁蔵、前期)など名画が鑑賞できる。

龍谷大学 龍谷ミュージアムの秋季特別展「仏教と夢」

夢にまつわる絵画や彫刻、経典など約130件

古くから人々は「夢」を吉祥や危機の予兆を知るツールとして重要視してきた。本展では、仏教における夢の多様な意味を、ガンダーラ地域や東アジアで制作された、仏伝図や、中国そして日本の高僧の伝記、経典などに伝えられる「夢の物語」を通して、仏教の多様な世界観をたどる。

仏教説話で“夢”が最初に説かれるのは、仏母の摩耶夫人がみた釈尊誕生にまつわる「托胎霊夢」の物語だ。誰もがみたことのある“夢”は、仏教の世界観のなかで如何に扱われてきたのだろうか。釈尊の誕生から現代まで、仏教の歴史は常に夢とともにあった。夢は単なる夜の幻ではなく、時に教えを伝え、儀礼を生み、人々を聖地へと導く重要な媒体だった。夢にまつわる絵画や彫刻、経典など約130件を通じ、仏教における夢の意味や役割を読み解いている。

展示は5章で構成され、会期中、前期(~10月19日)と、後期(10月21日~)で展示替えがある。

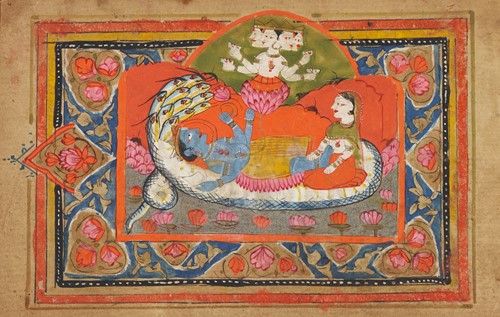

まず第1章は「夢と霊験譚」で、壮大な神話の世界から始まる。「この世はヴィシュヌが夢をみている間の一瞬の出来事」というインドの世界観を示す細密画《ナーガ上のヴィシュヌ》(インド、19世紀、東京国立博物館蔵、通期)は、ヴィシュヌ神が大蛇ナーガの上で眠りについている情景を描いたものだ。

《ナーガ上のヴィシュヌ》(インド 19世紀、東京国立博物館蔵、通期)Image: TNM Image Archives

古代中国で育まれた夢の思想は、日本にも伝わり、独自の文学や説話の世界で花開く。平安時代後期の説話集『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』、さらには日本最古の仏教説話集である『日本国現報善悪霊異記』(通称『日本霊異記』)などには、夢にまつわる不思議な話が多く収められている。

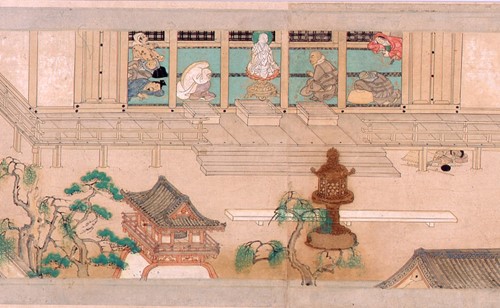

重要文化財《石山寺縁起絵》(絵:鎌倉・正中年間(1324~26)詞:杲守(1355~?)筆:南北朝時代 14世紀、滋賀・石山寺、巻替えあり、10月21日~11月3日は巻第六を展示)

重要文化財《石山寺縁起絵》(絵:日本 鎌倉・正中年間(1324~26)詞:杲守(1355~?)筆 滋賀・石山寺 巻替えあり)には、『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱母が石山寺に参籠し、夢のお告げを受ける場面が登場する。ここでは夢と現実が区別なく描かれ、当時の人々がいかに夢を重要視していたかがうかがえる。

第2章は「仏教経典に説かれる夢」。初期の仏教経典では、釈尊の生涯は誕生や入滅など、場面ごとに語られることが多くあった。やがて後代になると、その一生をまとめた「仏伝」が登場する。仏伝の中から釈尊にまつわる夢の物語を描いた作品を通して、夢が誕生、出家、涅槃といった釈尊の大きな転機を予兆する重要な役割を担っていたことを検証している。

《仏伝浮彫「托胎霊夢」》(スワートまたはディール 1~2世紀、通期)

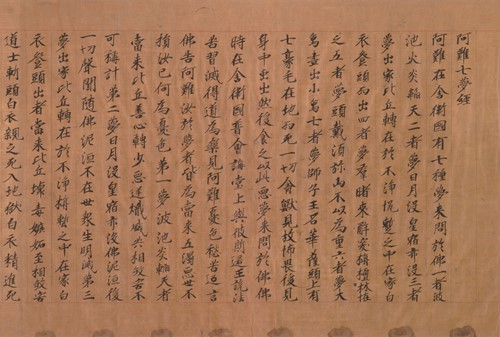

《仏伝浮彫「誕生」》(ガンダーラ 2~3世紀、東京国立博物館)や、《仏伝浮彫「托胎霊夢」》(スワートまたはディール 1~2世紀)といった仏伝図のほか、《釈迦八相図》(南北朝時代 14世紀、広島・持光寺、前期:第一幅、後期:第二幅)や、重要文化財の《阿難七夢経》(平安時代後期 12世紀、愛知・七寺、巻替えあり)などが出品される。

《釈迦八相図 第一幅》(南北朝時代 14世紀、広島・持光寺、前期、後期は第二幅を展示) 画像提供:村上アーカイブス

重要文化財《阿難七夢経》部分(平安時代後期 12世紀、愛知・七寺、巻替えあり) 画像提供:国際仏教学大学院大学 日本古写経研究所

第3章は「高僧がみた夢」。仏教の歴史において、夢は高僧たちが教えを受け取り、次代へとつなぐための重要な役割を果たした。夢との関わりが特に有名なのが、インドへ経典を求めて旅した唐代の僧、玄奘三蔵だ。西遊記の三蔵法師のモデルとしても知られている。

玄奘は、夢で須弥山に登ったことをきっかけにインドへの求法の旅を決意し、旅の途中でも夢での叱咤激励によって沙漠で命を救われた。『大唐西域記』の現存最古とされる書写本をはじめ、取経の旅を物語るさまざまな作品が出品されている。

《唐僧取経図冊》上冊のうち(中国・元時代 14世紀、頁替えあり)画像提供:京都国立博物館

重要文化財 快慶作《木造 深沙大将立像》(鎌倉時代 12~13世紀、京都・金剛院~10月26日)画像提供:奈良国立博物館

《唐僧取経図冊》上冊(元時代 14世紀、頁替えあり)をはじめ、重要文化財 の快慶作《木造 深沙大将立像》(鎌倉時代 12~13世紀、京都・金剛院、~10月26日)、 重要文化財の《本願寺聖人親鸞伝絵 巻上》(南北朝時代 14世紀、文化庁、巻替えあり)などに興味を引く。

重要文化財《本願寺聖人親鸞伝絵 巻上》部分(南北朝時代 14世紀、文化庁、巻替えあり)

第4章は「夢と儀礼―夢が切っ掛けとなった儀礼−」。『金光明経』には、信相菩薩が「光り輝く大金鼓が照らす宝樹のもとで諸仏が懺悔の法を明かし、それを実践するものは一切の苦厄を滅することができる」という夢をみる場面が説かれている。この夢でみた懺悔の法を実践する儀礼が「金光明懺法」で、仏前で自らの罪を告白することで悪業を払拭すると考えられた。

重要文化財 良円等 作《釈迦如来立像(清凉寺式)》(日本 鎌倉・建保元年(1213) 京都・因幡堂平等寺、通期)

重要文化財の良円等作《釈迦如来立像(清凉寺式)》(鎌倉・建保元年(1213) 京都・因幡堂平等寺、通期)なども展示されている。

第5章は「夢と聖地」。高僧たちにとって夢は、現実世界と悟りの世界をつなぐ装置でもあった。その悟りの世界の象徴が「聖地」だ。玄奘三蔵がインドを目指すきっかけが須弥山の夢であったように、多くの高僧たちが夢で聖地を見、そこへ導かれた。

《羅漢図(天台石橋)》(中国・南宋~元時代 13世紀、前期)

中国の五臺山や天台山は、それぞれ文殊菩薩や羅漢の住処とされ、信仰の対象となった。高僧たちが夢に見た聖地の景観を通して、仏教の多様な世界観に触れることができる。最後の章では、《羅漢図(天台石橋)》(南宋~元時代 13世紀、前期)などが展示されている。