VOICE

アートへの招待12 古代発掘展そろい踏み

文化ジャーナリスト 白鳥正夫考古学ファンでなくても興味津々の古代発掘展が関西の美術・博物館でそろい踏みだ。最新のCTスキャンが解き明かす古代エジプトの謎と触れ込みの「大英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの物語」が神戸市立博物館で5月8日まで開かれている。一方、古代中国の知られざる秘密が明かされると誘う日中国交正常化50周年記念「兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~」が京都市京セラ美術館で5月22日 まで、同じ会場の京都でよみがえる、古代ローマの至宝と謳う「ポンペイ展」が4月21日から7月3日まで開催される。長引くコロナ禍で一時、海外からの大型企画展は影を潜めていたが、まん延防止重点措置の解除の時期を待っていたかのように、一挙全開といった様相だ。筆者はその舞台となったエジプトのルクソールや秦の始皇帝陵、ポンペイの地を訪ねており、神秘と謎に包まれた古代遺跡の展覧会に一層関心を寄せた。

神戸市立博物館の「大英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの物語」

6体のミイラを画像分析、約250件の遺物も

世界最大級の古代エジプトコレクションを誇り、古代エジプト文明の研究でも世界を牽引してきたロンドンの大英博物館の収蔵品から厳選した6体のミイラと約250点の貴重な遺物が展示されている。とりわけ6体のミイラは、最新のCTスキャン技術を用いた画像分析により、包帯を解かずミイラを傷つけることなく、内部の姿や健康状態などを解き明かしている。年齢や性別、職業や暮らしていた時代も様々な古代エジプト人が、どんな人生を送ったのちにミイラとして残ったのか。CTスキャン画像をもとにした高精度の映像や、「食」や「健康」などのテーマに沿った展示物を交え、ミイラごとに6つの物語に分けて紹介している。東京の国立科学博物館に続いての開催だ。

今回の展覧会の見どころは、豊富な所蔵品とともに高精度の“ミイラの復元映像”だ。ミイラ1体につき約7000枚という破格の撮影枚数のCTスキャン画像から作成された高精度な画像解析によって、外側からはうかがい知ることのできないミイラの謎を解き明かす。神々の像やミイラ作りの道具は、古代エジプトの信仰や死生観を垣間見せる一方、女性の装身具や子どものおもちゃなどは、今も昔も変わらない人々の暮らしを伝えている。

古代エジプト人は、来世で復活するためには肉体が残っている必要があると信じていた。死者の肉体はミイラとなることで、神に近い属性をもつ神聖なものとして作り変えられたのである。展示は、6体のミイラごとに6章で構成されている。主な展示品を画像とともに取り上げる。

第1章は「アメンイリイレト テーベの役人」。アメンイリイレトは、カシュタ王(前760~前747年頃)の娘アメンイルディスの豊かな領地を管理していた役人で、その地域の名士であった。アメンイルディスの死後1世紀以上後の時代の人物であり、その地位から得た富によって立派に埋葬された。彼のミイラは、厚さ12センチにもなる亜麻布の層で覆われ、豪華なビーズネットが胸部から足首を覆うように置かれていた。極めて保存状態が良く、ミイラ作りのよい例の一つである。

《アメンイリイレトの内棺》(紀元前600年頃)や、《ジェドバステトイウエフアンクのカノポス壺》(前380年頃~前343年頃、ハワラ出土)などが出品されている。 次に第2章は「ネスペルエンネブウ テーベの神官」。テーベ(現ルクソール)で最も重要な宗教施設であったカルナク神殿の神官で、彼の職務は神像が安置された祠堂の扉を開け、聖油を捧げることであったと考えられている。ネスペルエンネブウのミイラには、数多くの護符や装身具が包帯の中に安置。これらは死者を保護し、不死の力を得る手助けとなる呪術的な力をもつと考えられていた。

《アメンイリイレトの内棺》(末期王朝時代・第26王朝、紀元前600年頃)と、ミイラのCTスキャン画像から作成した3次元構築画像 © The Trustees of the British Museum

《ジェドバステトイウエフアンクのカノポス壺》(前380年頃~前343年頃、ハワラ出土) © The Trustees of the British Museum

《ネスペルエンネブウのミイラ》(紀元前800年頃)や、《ホルス神に授乳するイシス女神像》(前664~前332年、出土地不明)などが展示されている。

カルトナージュ棺に納められた《ネスペルエンネブウのミイラ》(第3中間期・第22王朝、紀元前800年頃)と、ミイラのCTスキャン画像から作成した3次元構築画像 © The Trustees of the British Museum

《ホルス神に授乳するイシス女神像》(前664~前332年、出土地不明) © The Trustees of the British Museum

第3章は「ペンアメンネブネスウトタウイ:下エジプトの神官」。下エジプト(北部エジプト)に暮らしていたとされるペンアメンネブネスウトタウイは、バステト神などを祀った神殿に仕える神官だった。彼のミイラには、ミイラ作りにおいて通常取り除かれることの多い脳が残されており、ミイラ作りの手法は時期や地域によって変化した可能性があると考えられる。

《ペンアメンネブネスウトタウイの内棺》(紀元前700年頃)や、《ケフのステラ》(前1250年頃、おそらくアビドス出土)の場面も注目だ。

《ペンアメンネブネスウトタウイの内棺》(第3中間期・第25王朝、紀元前700年頃)と、ミイラのCTスキャン画像から作成した3次元構築画像 © The Trustees of the British Museum

《ケフのステラ》(前1250年頃、おそらくアビドス出土) © The Trustees of the British Museum

第4章は「タケネメト テーベの既婚女性」。タケネメトは前700年頃に生きた既婚の女性で、そのミイラは3層に入れ子状になった棺の中に納められていた。棺にはタケネメトが、オシリス神などの神々の前でシストルムという楽器を奏でる姿が描かれている。彼女の死亡時の年齢は35〜49歳と推定されるが、内棺には若い女性として描かれている。

《タケネメトの内棺》(紀元前700年頃)や、華麗な《襟飾り》(前2040〜前1985年頃、ディール・アル=バフリー出土)も目を引く。

《襟飾り》(前2040~前1985年頃、ディール・アル=バフリー出土) © The Trustees of the British Museum

第5章は「ハワラの子ども」で、子どもの遺体がミイラにされることはほとんどなかったが、ギリシャとローマの支配者がエジプトを統治したグレコ・ローマン時代(前332~後395年)になるとその習慣は増加したようで、多くの例がエジプト北部ハワラの墓地遺跡から発掘されている。このミイラの死亡時の年齢は3〜5歳で、彼の小さな体は丁寧に幾層もの布で巻かれていた。頭部の布には、大きな目に短い前髪と長い襟足をもつ幼い男の子の肖像画が繊細に描かれており、彼が裕福な家庭の一員だったことを示している。

《子どものミイラ》(紀元後40~後55年頃)や、子どもの暮らしに焦点を当て、当時の玩具なども展示されている。

《子どものミイラ》(ローマ支配時代、紀元後40~後55年頃)と、ミイラのCTスキャン画像から作成した3次元構築画像 © The Trustees of the British Museum

最後の第6章は「グレコ・ローマン時代の若い男性」。グレコ・ローマン時代でもミイラ作りは慣習的に継続されたが、その技術や様式には変化が見られる。特に、ローマ支配時代になるとミイラの外見がより重視されるようになった。この若い男性は、ギリシャ支配時代(プトレマイオス朝時代)あるいはローマ支配時代初期の人物と考えられるが、棺に詳細は表記されておらず、個人についての情報は判明していない。CTスキャンの結果、このミイラは胸部と腹腔が大きく破損していることが分かった。肉体はミイラ化された後に中背部から手が加えられた痕跡が見られ、価値の高い護符が取り出されたとみられている。また、一部を除いて骨の成長がほぼ終わっていることから、死亡時の年齢は17~18歳と推定される。

《若い男性のミイラ》(紀元前100〜紀元後100年頃 )のほか、《黄金のカルトナージュのミイラマスク》(前100〜後100年頃、出土地不明)は、黄金の顔をもつエジプトの神々に変身した死者を表している。

《黄金のカルトナージュのミイラマスク》(前100~後100年頃、出土地不明) © The Trustees of the British Museum

会場入口では、日本独自の特別展示として、遺物が博物館で展示される前の発掘調査についても紹介。監修者の河合望・金沢大学教授を隊長とする日本エジプト合同・北サッカラ調査隊が、2019年にサッカラ遺跡で発見したローマ支配時代(後1~後2世紀)のカタコンベ(地下集団墓地)を実寸大の部分模型で再現している。

サッカラ遺跡、ローマ支配時代のカタコンベ内部の状況 © North Saqqara Project

京都市京セラ美術館の「兵馬俑と古代中国~秦漢文明の遺産~」

初公開の将軍俑など36体、約200点展示

兵馬俑が発見されたのは、わずか半世紀前の1974年だった。中国陝西 (せんせい) 省西安の北東30キロの秦の始皇帝陵から東1キロほどの畑で住民らが村の南に井戸を掘ろうとして、鍬で土を掘り返していたところ、等身大の人形が出てきたという。その後の発掘で陶製の兵士や馬が大量に出土し、兵士の俑は約8000体と推計され、現在も発掘調査が続けられている。まさに20世紀最大の考古学的発見と言われる。

今回の展覧会では、紀元前221年に中国史上初めて統一王朝を打ち立てた秦の始皇帝。その後、劉邦が創始した漢王朝の中心地域である関中(現在の陝西省)の出土品を中心に、日本初出の一級文物(最高級の貴重文物を指す中国独自の区分)を含めた約200点が展示されている。京都展の後、静岡県立美術館(6月18日〜8月28日)、名古屋市博物館(9月10日〜11月6日)、上野の森美術館(11月22日〜2023年2月5日)へ巡回する。

見どころは、戦国時代の極小の騎馬俑が、始皇帝陵では等身大の兵馬俑となり、また漢代皇帝陵では小さな兵馬俑に変化した歴史の不思議を、実際の遺物で観察することができる。また始皇帝陵や漢の皇帝陵と、エジプトのピラミッドとの類似性に注目。衛星画像などを使って西方文化と比較することで、世界史のなかから秦漢文明の遺産を探求した新たな視点を示しているのも興味深い。

さらに11体しか発見されていない将軍俑のうち高さ196センチもの大きさの1体が初公開され、生前、始皇帝に仕えた人物の生き生きとした姿を見ることができる。この将軍俑に加え、武士俑や騎兵俑など計36体をはじめ、レプリカの銅車馬や兵馬俑の隊列展示も、青銅器や金印といった多彩な遺物から古代中国文明を紹介している。

兵馬俑坑

展示は3章で構成されており、章の概要と主な展示品を取り上げる。第1章が「統一前夜の秦~西戎から中華へ」。紀元前770年、周王朝は洛陽に遷都し、次第にその権威は失われた。各地で有力な諸侯―斉、楚、魏、燕、韓、趙、秦―の7国が独立し、しのぎを削る時代に入る。約550年続いたこの群雄割拠の世が、後に言う春秋戦国時代。東方の6国から野蛮な国とみなされていた西方の小国・秦が、中華統一を成し遂げるに至った、その道筋を辿る。

《騎馬俑》(戦国秦、咸陽市文物考古研究所、一級文物)は、秦王朝における兵馬俑の、最古の作例の1つとみなされている。始皇帝の兵馬俑と比較すると、非常に小さく、また写実性に欠ける。

《騎馬俑》(戦国秦、咸陽市文物考古研究所、一級文物)

第2章は「統一王朝の誕生~始皇帝の時代」。紀元前221年、秦は史上初めて中国大陸を統一し、「王」を超える称号として、新たに「皇帝」を名乗る。”始皇帝”の誕生だ。しかし10数年のうちに秦王朝は滅亡したが、始皇帝の墓に眠る等身大の兵馬俑や、万里の長城といった空前絶後の遺物を遺した、始皇帝という絶大な権力者とその時代を紐解く。

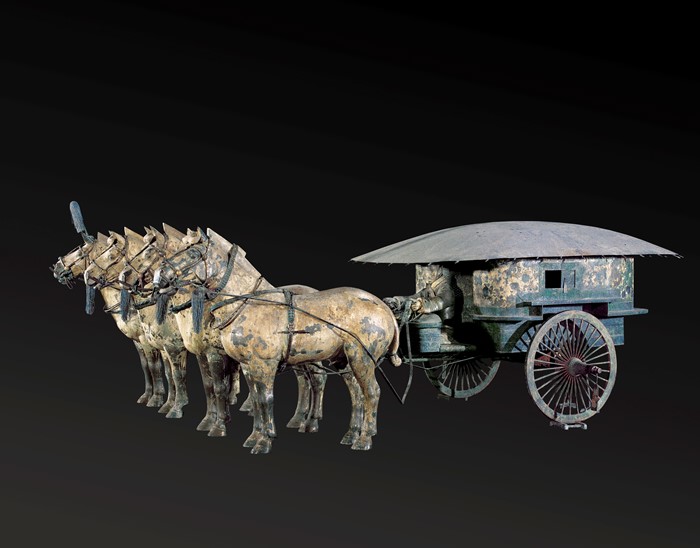

《戦服将軍俑》(統一秦、秦始皇帝陵博物院 、一級文物)は戦車に乗り、歩兵や騎兵の小部隊を統率した高位の武官の俑だ。左ひざを立て弩(いしゆみ)を構えた姿の《跪射(きしゃ)武士俑》(秦時代、秦始皇帝陵博物院、一級文物)も目を引く。複製ながら、始皇帝の愛車ともいうべき《銅車馬》複製品(原品=秦時代・前3世紀、西安市臨潼区秦始皇帝陵銅車馬坑出土、秦始皇帝陵博物院蔵、一級文物)も出品されている。

《戦服将軍俑》(統一秦、秦始皇帝陵博物院 、一級文物)

《跪射武士俑》(統一秦、秦始皇帝陵博物院、一級文物)

《2号銅車馬》展示は複製品(原品=秦時代・前3世紀、西安市臨潼区秦始皇帝陵銅車馬坑出土、秦始皇帝陵博物院蔵、一級文物 )

第3章は「漢王朝の繁栄~劉邦から武帝まで」。紀元前202年、漢の劉邦が西楚の項羽を破り、再び中華を統一した。秦の旧都・咸陽の廃墟の上に長安城を立てた漢は、行政においても秦の制度を引き継ぐことで、古代中国における一つの黄金時代を築いた。西暦8年には、王莽が政権を奪って新を樹立するが、25年には漢王朝の皇族・劉秀が光武帝となり、漢王朝を再興した(後漢)。この章では、220年に後漢が滅亡するまでの、約400年続いた壮大な漢王朝の繁栄の秘密を追う。

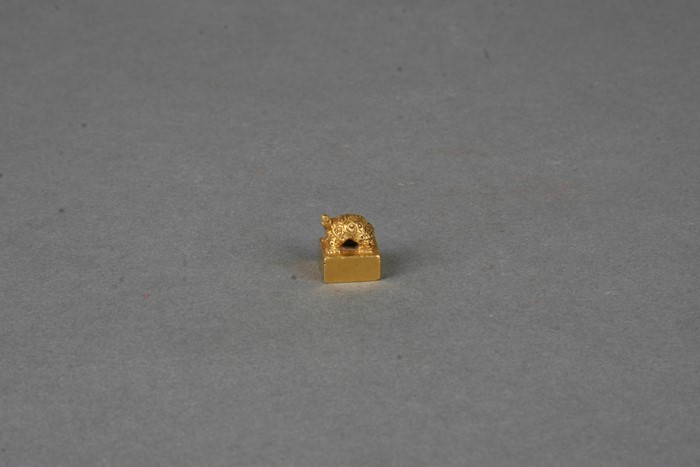

《彩色歩兵俑》(前漢、咸陽博物院)は漢王国を打ち立てた皇帝・劉邦の家臣の墓の近くから出土した、約1900体の兵馬俑のうちの1点。高さ50センチの歩兵俑は、始皇帝陵の等身大の武士俑に比べるとニチュアサイズでとなる。《彩色騎馬俑》(前漢、咸陽博物院)や、全身金メッキの《鎏(りゅう)金青銅馬》(前漢、茂陵博物館、一級文物)なども出品されている。《「王精」龜鈕(きちゅう)金印》(漢、西安博物院、一級文物)も注目だ。最後の展示に、複製品の兵馬俑の隊列が展示されていて圧巻だ。

《彩色歩兵俑》(前漢、咸陽博物院)

《彩色騎馬俑》(前漢、咸陽博物院)

《鎏金青銅馬》(前漢、茂陵博物館、一級文物)

《「王精」龜鈕金印》(漢、西安博物院、一級文物)

複製品の兵馬俑の隊列

京都市京セラ美術館の「ポンペイ展」

「そこにいた。」住民たちの息吹きの約120点

紀元後79年、イタリア、ナポリのヴェスヴィオ山噴火により、厚い火山灰の下に埋もれた都市ポンペイは、約1万人が暮らした都市の賑わいをそのまま封じ込めたタイムカプセルともいえる遺跡だ。1748年の再発見以来、現在に至るまで発掘が続いている。今回の展覧会は、ポンペイから出土した多くの優品を所蔵するナポリ国立考古学博物館の全面的な協力のもと、日本初公開を含む約120点が一挙出品される。 東京国立博物館を皮切りに、京都展の後、宮城県美術館(7月16日~9月25日)、九州国立博物館(10月12日~12月4日)へ巡回する。

見どころは、モザイク、壁画、彫像、工芸品の傑作から、豪華な食器、調理具といった日用品にいたる様々な発掘品を展示。2000年前に繁栄した古代ローマの都市と、市民の豊かな生活をよみがえらせている。まさに「そこにいた。」住民たちの息吹を体感してもらおうとの趣旨だ。

また展示の後半では、「ファウヌスの家」「竪琴奏者の家」「悲劇詩人の家」に注目。ポンペイ遺跡の中でも著名な邸宅の一部を再現展示。 会場内を歩きながら、遺跡や生活空間の雰囲気を感じることができる。

さらに大迫力のヴェスヴィオ山噴火CGや、「ファウヌスの家」3D映像、そしてナポリ国立考古学博物館で修復が進む「アレクサンドロス大王のモザイク」を高精細映像で、古代都市ポンペイの実像に迫っている。

展示は序章の「ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没」に続いて、第1章は「ポンペイの街―公共建築と宗教」。フォルム(中央広場)、劇場、円形闘技場、浴場、運動場といった公共施設にまつわる作品や、ポンペイで信仰されたアポロ、ウェヌス、イシスといった神々に関する作品などが展示される。

《バックス(ディオニュソス)とヴェスウィオ山》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

第2章の「ポンペイの社会と人々の活躍」では、ポンペイの街で暮らした裕福な市民たちの暮らしぶりが分かる出土品を展示。宴席を飾った豪華な品々、教養人であることを示そうとした家財や装飾なども出品される。

主な展示品に、死を象徴する髑髏が描かれた《テーブル天板(通称「メメント・モリ」)》や、真珠母貝を加工して作られた《エメラルドと真珠母貝のネックレス》、《青い水差し》、《黒曜石の杯》など、デザインもすばらしい。

《テーブル天板(通称「メメント・モリ」)》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

《エメラルドと真珠母貝のネックレス》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

《青い水差し》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

《黒曜石の杯》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

第3章は「人々の暮らし―食と仕事」で、ポンペイの街中にはパン屋や、テイクアウト可能な料理屋があり、手軽に食事をとることができた。ここでは台所用品や食器類、出土した食材を展示し、都市の食生活に迫る。《炭化したパン》や《仔ブタ形の錘》などが展示される。

《炭化したパン》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

《仔ブタ形の錘》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

第4章は「ポンペイ繁栄の歴史」。ポンペイ繁栄の歴史を示す3軒の邸宅「ファウヌスの家」「竪琴奏者の家」「悲劇詩人の家」に注目し、会場内に邸宅の一部を再現。モザイクや壁画の傑作、出土した生活調度品など見ごたえがある。

《踊るファウヌス》は、牧神ファウヌスの躍動的なブロンズ像。発見されたのはポンペイ随一の邸宅で、ヘレニズム彫刻の傑作だ。《猛犬注意》は、家の玄関に敷かれた床モザイクで、赤い首輪を付けた黒い犬の絵を描いて、訪問者に番犬がいることを注意喚起している。 ほかに《ネコとカモ》などがある。

《踊るファウヌス》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

《猛犬注意》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

《ネコとカモ》 Photo ©︎ Luciano and Marco Pedicini

最後の第5章は「発掘のいま、むかし」で、18世紀から現在に至る発掘の歴史を振り返る。79年のヴェスヴィオ山の噴火で埋没したエルコラーノ(ヘルクラネウム)、ポンペイ、ソンマ・ヴェスヴィアーナの3遺跡を取り上げる。 かつての発掘は美術品を獲得するための「宝探し」だったが、現在では厳密で慎重な発掘調査が行われている。 有名な「アレクサンドロス大王のモザイク」も表面の保護に続き、裏面の補修に向けた状態の確認作業が始まっている。こうした現在進行中の修復作業についても、リアリティのある映像を交えて紹介する。