VOICE

アートへの招待50 困難な時代を生き抜いた画家たちの2企画展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫19世紀後半から20世紀前半にかけてヨーロッパで活動していた画家たちをめぐる展覧会が神戸と京都で開催中だ。「パウル・クレー展――創造をめぐる星座」が兵庫県立美術館で5月25日まで、一方、京都国立近代美術館では「〈若きポーランド〉-色彩と魂の詩(うた) 1890-1918」が6月29日まで、それぞれ開かれている、二つの世界大戦をはさむ困難な時代を生き抜いた画家たちの情熱を作品を通して鑑賞できる好機だ。

兵庫県立美術館の「パウル・クレー展――創造をめぐる星座」

クレー作品約60点を核に創造の軌跡を捉え直す

「この世では、私を理解することなど決してできない。なぜなら私は、死者たちだけでなく、未だ生まれざる者たちとも一緒に住んでいるのだから。」

パウル・クレーのこの言葉は、1920年にクレーの作品を売り出した画廊の販売戦略に用いられて、孤独に瞑想する芸術家としての彼のイメージを広めた。たしかにクレーの作品は謎めいているかもしれない。

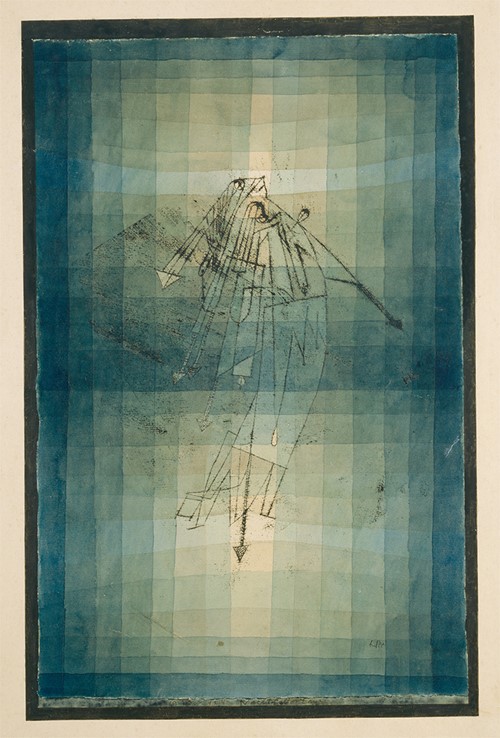

パウル・クレー 20世紀美術に燦然と輝くスターたちとの共演!をテーマにした“孤高の画家”クレーの、知られざる交流を紐解く。愛知県美術館に続く兵庫県立美術館では10年ぶりのクレー展となる。神戸展の後、静岡市美術館(6月7日~8月3日)へ巡回する。

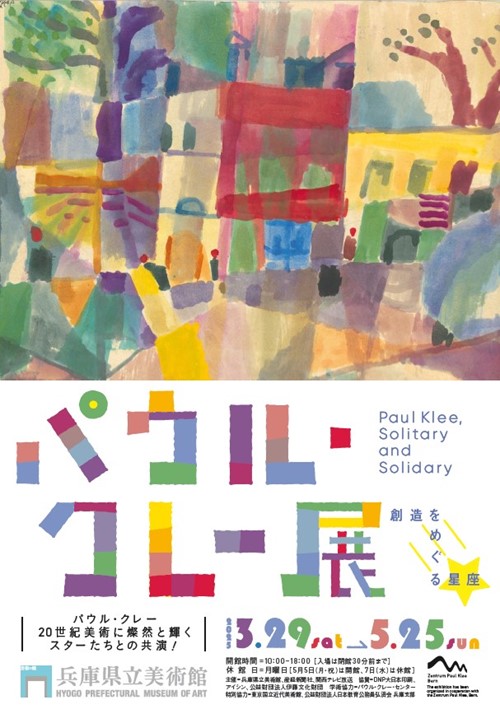

「パウル・クレー展」のチラシビジュアル

今回の展覧会では、スイスの首都ベルンにあるパウル・クレー・センターの学術協力のもと、同センター、バーゼル美術館、日本各地の美術館から集めたクレー作品約60点を核に、カンディンスキー、ピカソ、ミロなどの作品を加え、クレーの生涯にわたる創造の軌跡を捉え直している。

パウル・クレー(1879-1940)は、ベルン近郊のミュンヘンブーフゼーに生まれた。父は音楽教師、母も音楽学校で声楽を学ぶという音楽一家であった。クレー自身も早くからヴァイオリンに親しみ、11歳でベルンのオーケストラに籍を置くなど、その腕はプロ級であり、1906年に結婚した妻もピアニストであった。絵画への関心も既に幼少の頃から芽生えていた。また文学にも興味を持ち、創作に手を染めたこともあったが、迷った末に音楽や文学ではなく絵の道を選ぶことになる。

クレーは初期には風刺的な銅版画やガラス絵などを試み、またアカデミックな手法の油絵を残している。1906年以降、ミュンヘン分離派展に銅版画を出品し、1910年にはベルン等で個展を開く。

この頃はセザンヌやゴッホらの作品に感銘を受けつつ独自の道を模索していた。またカンディンスキー、マルクらと知り合って特にマルクとは親友となり、彼らが立ち上げた「青騎士」展には第2回展から参加した。

クレーは、同じ時代を生きたほかの多くの前衛芸術家たちと同様に、仲間たちと刺激を与え合ったり、夢を共有したりしながら、困難な時代を生き抜いたひとりの人間だった。人生の根源的な悲劇性と向き合いながら、線と色彩によって光を呼び起こし、抽象のなかに生命のエネルギーを描き出した。その作品は、歴史的な文脈のなかに置かれることで、また新たな芸術を生み出したといえよう。

この企画展は、クレーと交流のあった芸術家の作品との比較や、当時の貴重な資料の参照を通じて、多くの人や情報が構成する星座=コンステレーションのなかでクレーを捉え直し、その生涯にわたる創造の軌跡をたどっている。

展示は6章で構成されている。プレスリリースを参考に、章ごとの概要と、クレーの主な作品を画像とともに掲載する。

1章は「詩と絵画」。クレーがミュンヘンのアカデミーに学び、帰郷後再度ミュンヘンにてカンディンスキーやフランツ・マルクら青騎士の芸術家たちと出会うまでを紹介。《リリー》(1905年、パウル・クレー・センター[リヴィア・クレー寄贈品])などが展示されている。

パウル・クレー《リリー》(1905年、パウル・クレー・センター[リヴィア・クレー寄贈品])

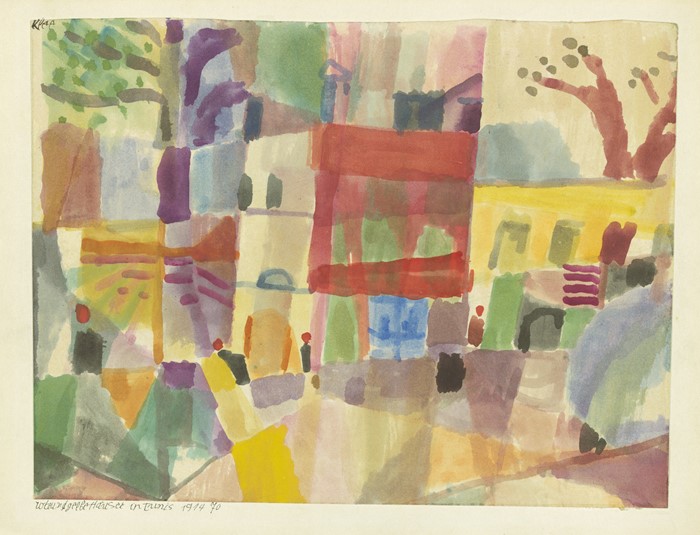

2章は「色彩の発見」。1912年にパリを訪れたクレーは衝撃を受け、その後チュニジアを訪問、色彩に目覚める。ここでは、《チュニスの赤い家と黄色い家》(1914年、パウル・クレー・センター)や《ハマメットのモティーフについて》(1914年、バーゼル美術館)のほか、ピカソ、ブラックらの作品も出品されている。

パウル・クレー《チュニスの赤い家と黄色い家》(1914年、パウル・クレー・センター)

パウル・クレー《ハマメットのモティーフについて》(1914年、バーゼル美術館)

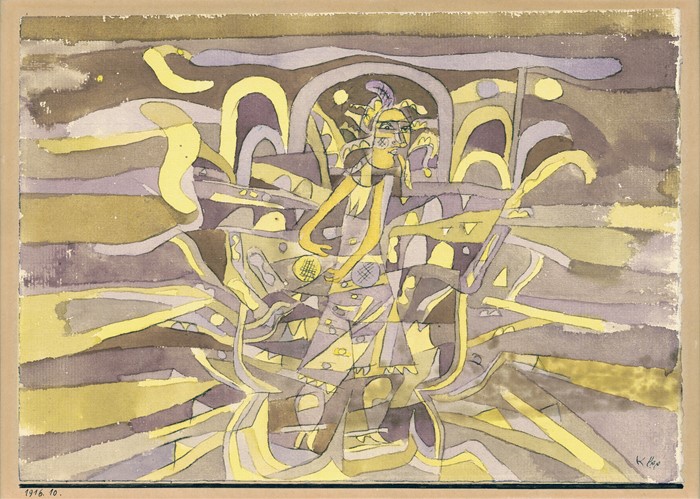

3章は「破壊と希望」。第一次世界大戦で青騎士の友人を失ったクレーは、戦争への批判的な態度を強め、自作の切断―再構成を実践する。《紫と黄色の運命の響きと二つの球》(1916年、宮城県美術館、4月27日まで展示)をはじめ、戦争とクレーの関係性やダダの作家たちによるクレー評価を取り上げている。

パウル・クレー《紫と黄色の運命の響きと二つの球》(1916年、宮城県美術館 、4月27日まで展示)

4章は「シュルレアリスム」。クレーはその先駆者のひとりとされた。この章では、《熱帯の花》(1920年、パウル・クレー・センター)や《周辺に》(1930年、バーゼル美術館)など、クレーとシュルレアリスムの交流を展示している。

パウル・クレー《熱帯の花》(1920年、パウル・クレー・センター)

パウル・クレー《周辺に》(1930年、バーゼル美術館)

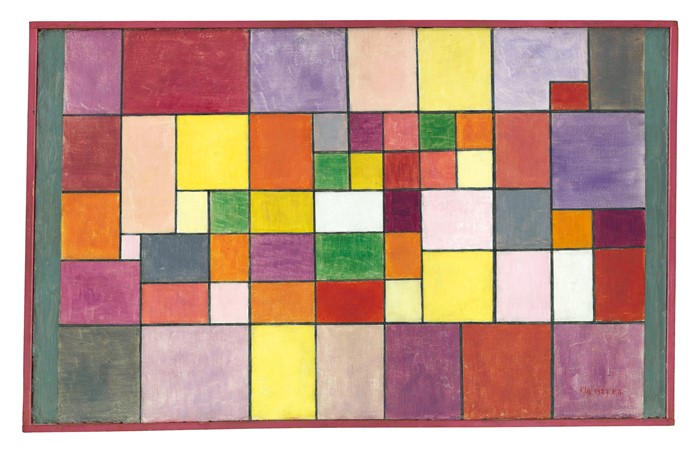

5章は「バウハウス」。1919年にクレーはバウハウスのマイスターとして招聘された。ここでは《北方のフローラのハーモニー》(1927年、パウル・クレー・センター[リヴィア・クレー寄贈品])をはじめ《蛾の踊り》(1923年、愛知県美術館)、《赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー》(1923年、パウル・クレー・センター)など、クレーの造形論の作品が並び、クレーにおける構成主義的な傾向の影響を検証している。

パウル・クレー《北方のフローラのハーモニー》(1927年、パウル・クレー・センター[リヴィア・クレー寄贈品])

パウル・クレー《蛾の踊り》(1923年、愛知県美術館)

パウル・クレー《赤、黄、青、白、黒の長方形によるハーモニー》(1923年、パウル・クレー・センター)

最後の6章は「新たな始まり」で、ヒトラー政権樹立によりクレーは退廃的な「ユダヤ人」とみなされ、140点もの自作が「退廃芸術」として美術館から没収される。《腰かける子ども》(1933年、宇都宮美術館、4月29日から展示)など、クレー自身とその時代の危機的状況を捉えている。

パウル・クレー《腰かける子ども》(1933年、宇都宮美術館、4月29日から展示)

「パウル・クレー展」の会場風景

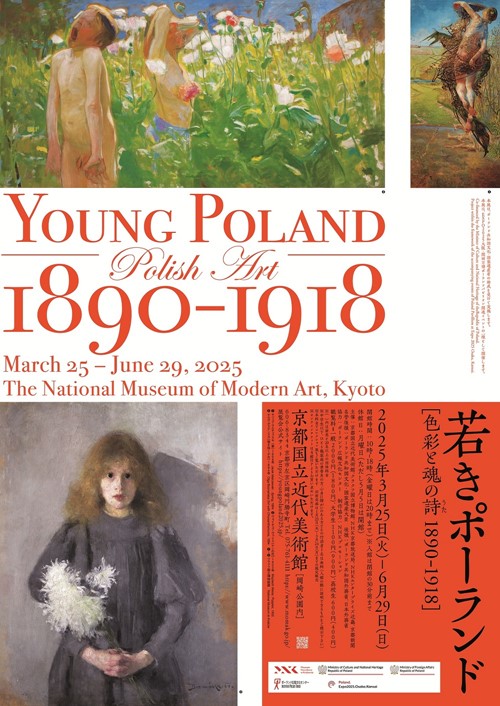

京都国立近代美術館では「〈若きポーランド〉-色彩と魂の詩(うた) 1890-1918」

祖国への愛を芸術作品に、絵画など約130点

ポーランドと言えばアウシュヴィッツを思い起こす。原爆ドーム同様、第二次世界大戦で引き起こされた「負の世界遺産」だ。これより先、1795年にポーランドは、国土をロシア、プロイセン、オーストリアに分割占領され、123年間にわたって世界地図からその姿を消したのだった。国を失った人々が自らのアイデンティティの拠り所としたのが、芸術そして文化だ。その中心地として重要な役割を果たしたのが、古都クラクフである。。

「〈若きポーランド〉」展のポスタービジュアル

今回の展覧会は、クラクフ国立博物館をはじめ、ワルシャワを含む複数の国立博物館や多くの個人所蔵家らの全面的な協力のもと、ポーランドの芸術のみならず、ポーランドの芸術家に焦点をあてる日本で初めての展覧会でその多くが初めて日本で公開されている。他地域への巡回はなく、京都のみでの開催となっている。

クラクフ美術学校校長を務めたヤン・マテイコと、〈若きポーランド〉と呼ばれた数多くの芸術家の絵画ならびに版画、家具やテキスタイルなどの工芸品を含む約130点によって、前世紀転換期に花開いたポーランド美術の真髄を知ることができる。

ヤン・マテイコ(1838-1893)は、クラクフで生まれ、カトリック教徒として育てられた。幼年時代から芸術的天性に恵まれ、政府から奨学金を受け、1858年にミュンヘン美術アカデミーで学ぶ。パリ万国博覧会で金賞を受賞するなど、ポーランドの歴史や文化的逸話を描いた作品が国際的に評価される。1873年に母校、クラクフ美術学校の初代校長となり、亡くなるまでクラクフ美術学校の校長職を務めた。

マテイコのもとからは、数多くの若き芸術家たちが巣立つ。彼らは、祖国の独立を願いつつ、そこに自らの心情を結びつけ、象徴性に富み色彩豊かな独自の芸術を広い分野で展開した。〈若きポーランド〉たちは、同時代の西欧の美術や浮世絵などの日本美術を貪欲に吸収しつつ、地方に残る伝統文化を発見・再解釈しながら、ポーランドの「国民芸術」の在るべき姿を模索した。

展覧会の見どころは、第一に、知られざるポーランドの美術の歴史、自然、心を描いたマテイコそして〈若きポーランド〉の作品群が集結している。

第二に、クラクフ国立博物館には、フェリクス・ヤシェンスキが寄贈した世界有数の日本美術コレクションがあり、〈若きポーランド〉の芸術家たちに広く影響をあたえた日本美術との深い関わりにも注目している。

さらに第三は、この企画では、1890年からポーランドが独立国として復活する1918年までの美術に焦点があてられ出品作の約9割が日本初公開となる。

展示は6つのセクションで構成されている。それぞれの内容と主な出品を画像とともに紹介する。

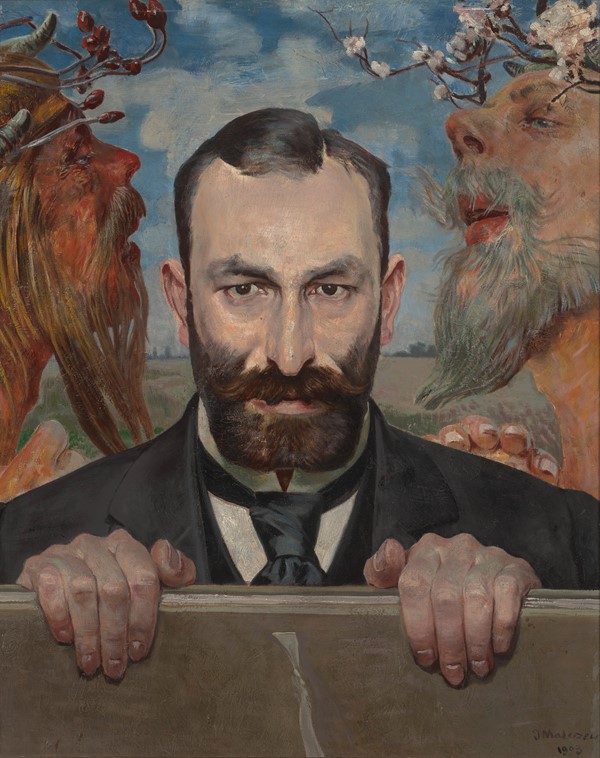

まず「Ⅰ 描かれたポーランド―マテイコとマルチェフスキ」。18世紀末に地図から姿を消した祖国ポーランドの自由や独立について公に語ることが出来なかった時代に、暗喩的ないし象徴的にそれを代弁する芸術は特別な役割を担っていた。代表的な作品に、ヤン・マテイコの《1683年、ウィーンでの対トルコ軍勝利伝達の教皇宛書簡を使者デンホフに手渡すヤン3世ソビェスキ》(1880年)や、ヤツェク・マル チェフスキの《画家の霊感》(1897年、ともにクラクフ国立博物館)がある。

ヤン・マテイコ《1683年、ウィーンでの対トルコ軍勝利伝達の教皇宛書簡を使者デンホフに手渡すヤン3世ソビェスキ》(1880年、クラクフ国立博物館)

ヤツェク・マル チェフスキ《画家の霊感》(1897年、クラクフ国立博物館)

「Ⅱ 自然と芸術ー魂の情景」では、象徴主義的傾向が顕著に認められる、〈若きポーランド〉の自然表現に着目。自然は常に、人間の精神状態とく結び付き、その気分によって解釈され描写された。ここではユリアン・ファワトの《冬景色》(1915年、クラクフ国立博物館)のほか、スタニスワフ・ヴィスピャンスキの《夜明けのプランティ公園》(1894年)、ヴォイチェフ・ヴァイスの《ケシの花》(1902年、ともに個人蔵[クラクフ国立博物館寄託]などが出品されている。

ユリアン・ファワト《冬景色》(1915年、クラクフ国立博物館)

スタニスワフ・ヴィスピャンスキ《夜明けのプランティ公園》(1894年、個人蔵[クラクフ国立博物館寄託])

ヴォイチェフ・ヴァイス《ケシの花》(1902年、個人蔵[クラクフ国立博物館寄託])

続く「Ⅲ 日本との架け橋―フェリクス・“マンガ”・ヤシェンスキ」は、作家で美術批評家でもあったり、東アジア美術とりわけ日本の美術工芸品コレクターとして知られているヤシェンスキと〈若きポーランド〉たちの交流の一端を紹介。彼のコレクションは〈若きポーランド〉の人々が直接触れられただけではなく、早い時期から一般にも公開され、1920年にはクラクフ国立博物館に寄贈された。ヤツェク・マルチェフスキの《フェリクス・ヤシェンスキの肖像 》(1903年、クラクフ国立博物館)とともに、「日本の屏風の前で三味線を持つフェリクス・ヤシェンスキ 」(1906年以前、写真、クラクフ国立博物館)が目を引く。

ヤツェク・マルチェフスキ《フェリクス・ヤシェンスキの肖像 》(1903年、クラクフ国立博物館)

「日本の屏風の前で三味線を持つフェリクス・ヤシェンスキ」(1906年以前、写真、クラクフ国立博物館)

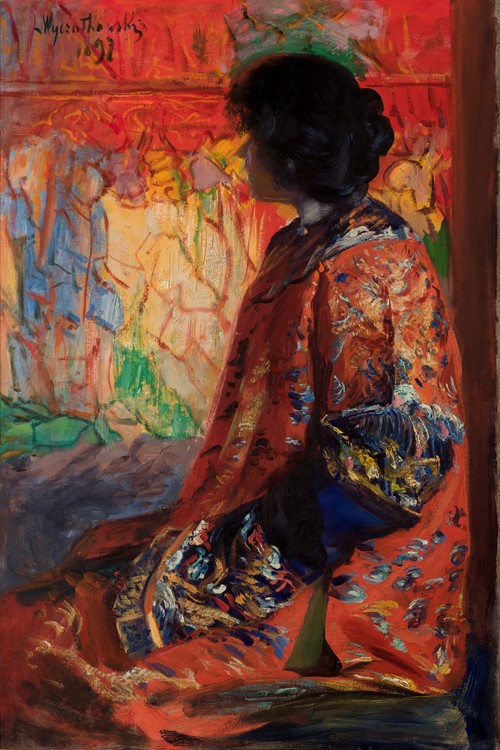

「Ⅳ インスピレーション源としての日本」では、〈若きポーランド〉の作品の特徴でもある象徴的表現の背景に日本美術の受容があったことを紹介する。着物のような日本の文物を引用した作品や、極端な俯瞰やクローズアップなど浮世絵の特徴的な構図を参照した作品など、日本という未知の文化との真摯な対話が感じられる。

とりわけ、先駆的女性画家のオルガ・ボズナンスカの《菊を抱く少女》(1894年、クラクフ国立博物館)には、日本との直接的ないし間接的対話の多様性が顕著にみとめられる。ほかにレオン・ヴィチュウコフスキの《日本女性》や、ヴワディスワフ・シレヴィンスキの《髪を梳く女》(いずれも1897年、クラクフ国立博物館)などが展示されている。

オルガ・ボズナンスカ《菊を抱く少女》(1894年、クラクフ国立博物館)

レオン・ヴィチュウコフスキ《日本女性》(1897年、クラクフ国立博物館)

ヴワディスワフ・シレヴィンスキ《髪を梳く女》(1897年、クラクフ国立博物館)

「Ⅴ フォークロア―国民様式の色彩豊かな故郷」では、ポーランド独自の芸術を模索する中に魅了されていく人々を紹介する。郊外の農村や地方の素朴かつ荘厳な風景、そして色彩豊かな文化習俗。

ヴウォジミェシュ・テトマイェルの《芸術家の家族》(1905年)や、スタニスワフ・ヴィトキェーヴィチの《冬の巣》(1907年、ともにクラクフ国立博物館)、テオドル・アクセントーヴィチの《ヨルダンの祝祭》(1895年、ワルシャワ国立博物館)といった絵画だけではない。

ヴウォジミェシュ・テトマイェルの《芸術家の家族》(1905年、クラクフ国立博物館)

スタニスワフ・ヴィトキェーヴィチの《冬の巣》(1907年、クラクフ国立博物館)

テオドル・アクセントーヴィチの《ヨルダンの祝祭》(1895年、ワルシャワ国立博物館)

スタニスワフ・ヴィスピャンスキ(デザイン)・ザヨンチェク&ランコシュ社 、ケンティ(製作)・ヘレナ・チェレムガ(刺繍)の《刺繍のあるタペストリー(ペルメット)》(1903-04年)や、同じくスタニスワフ・ヴィスピャンスキ(デザイン)・アンジェイ・スィドル(製作)の《椅子:ゾフィア&タデウシュ・ジェレンスキ夫妻邸の食堂のための家具セットより》(1904-05年、ともにクラクフ国立博物館)も出品されている。

スタニスワフ・ヴィスピャンスキ(デザイン)・ザヨンチェク&ランコシュ社 、ケンティ(製作)・ヘレナ・チェレムガ(刺繍)《刺?のあるタペストリー(ペルメット)》(1903-04年、クラクフ国立博物館)

スタニスワフ・ヴィスピャンスキ(デザイン)・アンジェイ・スィドル(製作)《椅子:ゾフィア&タデウシュ・ジェレンスキ夫妻邸の食堂のための家具セットより》(1904-05年、クラクフ国立博物館)

最後は「Ⅵ 近代に向かって―新たなポーランドの誕生」。1918年、第一次世界大戦の終結をもって、ポーランドは念願の独立を果たす。その昂揚しつつも不確実な気分は、マルチェフスキやゾフィア・ストリイェンスカの作品にも明らか。しかし、それは同時に、マテイコや〈若きポーランド〉の芸術家たちに共通していた、失われた祖国のアイデンティティの表現という芸術の使命が終焉したことを意味していた。ヤツェク・マルチェフスキの《ピューティアー 》(1917年、クラクフ国立博物館や、ゾフィア・ストリイェンスカの《復活:連作「過越」より》(1917-18年、ワルシャワ国立博物館)などが展示されている。

ヤツェク・マルチェフスキの《ピューティアー 》(1917年、クラクフ国立博物館)

ゾフィア・ストリイェンスカ《復活:連作「過越」より》(1917-18年、ワルシャワ国立博物館) ©Martine Sokolowski