VOICE

アートへの招待57 堂本印象没後50年と、生誕140周年の藤田嗣治展

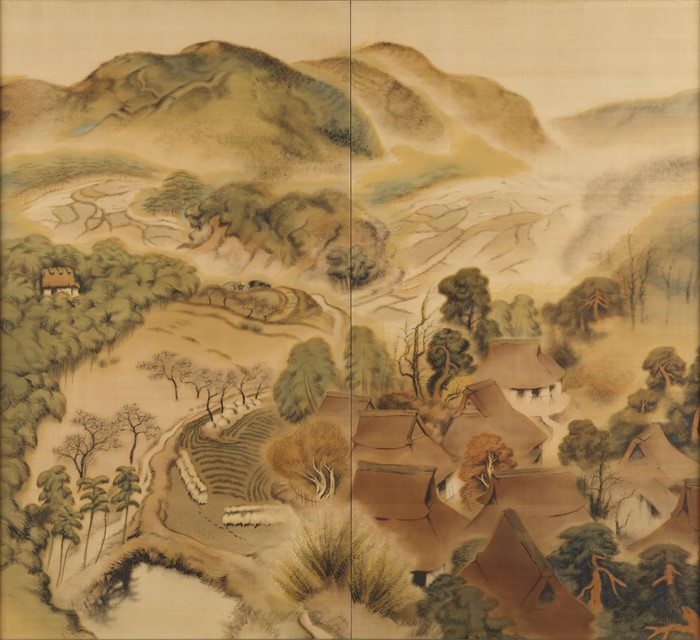

文化ジャーナリスト 白鳥正夫ほぼ同時代を80歳代まで生き、画壇に多大な業績を遺した堂本印象(1891-1975)と、藤田嗣治(1886-1968)の二人の巨匠の企画展を取り上げる。大規模回顧展「没後50年 堂本印象 自在なる創造」が京都国立近代美術館で11月24日まで開催。一方、生誕140周年の今年、特別展「藤田嗣治 絵画と写真」が名古屋市美術館で12月7日まで開かれている。堂本は細密な具象画から抽象的な作風へと移行し、生涯にわたって京都を拠点とした。一方、藤田は独自の様式で裸婦、自画像、猫、静物などを描きエコール・ド・パリを代表する画家となった。対照的な画業と人生ながら、画壇委足跡を刻んだ二人の創造の軌跡をたどる。

京都国立近代美術館の大規模回顧展「没後50年 堂本印象 自在なる創造」

具象画から抽象へ、約100点で全貌に迫る

精緻な具象画で頭角を現し、戦前の京都画壇で華々しく活躍した戦前期から、戦後に大胆な転回を遂げ、抽象表現へと踏み出していく多彩な創作活動で知られる日本画家・堂本印象について、初期から晩年までの作家活動の全貌に迫り、代表作やレア作品などを揃えた約100点の作品でたどる充実した回顧展だ。

堂本印象は、京都で酒造業を営む裕福な家の三男として生まれ、幼少期から絵を好んでその才能を発揮した。しかし家業が傾いたことで家計を支えるようになり、画業に専念できない日々を送る。そうした苦労を乗り越え、大正7年(1918年)、京都市立絵画専門学校に入学し、大正9年(1920年)には西山翠嶂が設立した画塾「青甲社」に入門して研鑽を積んだ。

大正8年(1919年)の第1回帝展で初入選したのち、第3回展で特選、第6回展では帝国美術院賞を受賞し、画壇での地位を確立する。生涯にわたって京都を拠点とし、近代日本画壇において京都の巨匠と呼ぶにふさわしい功績を残した印象は、昭和36年(1961年)に文化勲章を受章、昭和48年(1973年)に京都市名誉市民として表彰されている。

今回の展覧会では、印象の画業を5つの章に分け年代順に紹介し、画業以外の陶芸やデザイン関係の仕事についても「多彩なる創造」と題して特集展示にて取り上げている。

1章は「研鑽の日々」で、幼少期から絵を好み、その才能を示していた印象は、京都市立美術工芸学校へと進んで絵の勉強をした。しかし、家業が傾いたことで在学中から生活費を稼ぐ必要に迫られ、卒業後は織物業界で異彩を放っていた初代・龍村平蔵の工房で図案を描くようになる。家計を支えながらもスケッチや水彩画を描き、画嚢を肥やすことを忘れなかった。

堂本印象《仁和寺の塔》(明治40年‣1907年、京都府立堂本印象美術館蔵)

堂本印象《宵》(明治44年-大正3年‣1911-14年)

《仁和寺の塔》(明治40年‣1907年、京都府立堂本印象美術館蔵)や、《宵》(明治44年-大正3年‣1911-14年)、《おばけ(花街の節分会)》(大正初期‣1912-16年)、木彫の《大原女》(大正3年‣1914年、京都府立堂本印象美術館蔵)など、若き日の印象の作品や工芸図案などが展示されている。

堂本印象《おばけ(花街の節分会)》(大正元-5年-‣1912-16年)

堂本印象《大原女》(大正3年‣1914年、京都府立堂本印象美術館蔵)

2章は「画壇デビュー」。龍村平蔵の支援によって京都市立絵画専門学校へ入学した印象は、入学した翌年には第1回帝展に初出品し、見事入選を果たす。第3回帝展では《調鞠図》で特選を受賞。翌年の第4回帝展に出品した《訶梨帝母》によって帝展無鑑査の資格を得るなど、破竹の勢いで画壇を駆け上がった。第6回帝展出品の《華厳》で帝国美術院賞を受賞し、画家としての地位を確立した。

堂本印象《深草》(大正8年‣1919年、京都府立堂本印象美術館蔵)

堂本印象《訶梨帝母》(大正11年‣1922年、京都国立近代美術館蔵)

ここでは、第1回帝展出品作(初入選)の《深草》(大正8年‣1919年、京都府立堂本印象美術館蔵)や、第4階帝展出品作の《訶梨帝母》(大正11年‣1922、 京都国立近代美術館蔵)、《華厳》(大正14年‣1925年、東大寺蔵)などが出品されている。

堂本印象《華厳》(大正14年‣1925年、東大寺蔵)

3章は「円熟の時代」。画壇での地位を盤石なものとした後も、印象は精力的に制作を続けた。寺社を中心として数多くの制作依頼が寄せられ、画家として充実した日々を過ごしていた。また、母校の京都市立美術工芸学校の教諭や京都市立絵画専門学校の教授を務め、昭和8年(1933年)には画塾「東丘社」を創設するなど後進の育成にも力を入れていた。多忙な中でも官展の審査員を務め、ほぼ欠かすことなく展覧会に出品し続けた。

堂本印象《木華開耶媛》 (昭和4年‣1929年、京都府立堂本印象美術館蔵)

堂本印象《大原談義》(昭和6年‣1931年、浄土宗総本山 知恩院蔵)

展覧会チラシの表紙を飾る《木華開耶媛》 (昭和4年‣1929年、京都府立堂本印象美術館蔵)をはじめ、第12回帝展出品作の《大原談義》(昭和6年‣1931年、浄土宗総本山 知恩院蔵)など、具象絵画としての円熟期を迎えた官展出品の代表作や東丘社展出品作を見ることが出来る。

4章は「世界に触れて」。第二次世界大戦後は「ピカソ風」絵画の流行を受けて《八時間》(昭和26年‣1951年、 京都府立堂本印象美術館蔵)を制作するなど、当時の美術潮流を敏感に察知しながら画風を変化させている。そして、昭和27年(1952年)の5月から11月にかけてヨーロッパ各国を遊歴した。帰国後は具象から抽象へと画風を移行していく。

《生活》(第11回日展出品作)や《意識》(第12回日展出品作)ではモンドリアンの影響を感じさせる幾何学的な画面となっており、世界の美術に触れながら新たな画風に挑戦している。第10回日展出品作の《疑惑》(昭和29年‣1954年、 京都府立堂本印象美術館蔵)や、第1回新日展出品作の《無礙》(昭和33年‣1958年、京都市美術館蔵)もある。

堂本印象《無礙》(昭和33年‣1958年、京都市美術館蔵)

堂本印象《疑惑》(昭和29年‣1954年、 京都府立堂本印象美術館蔵)

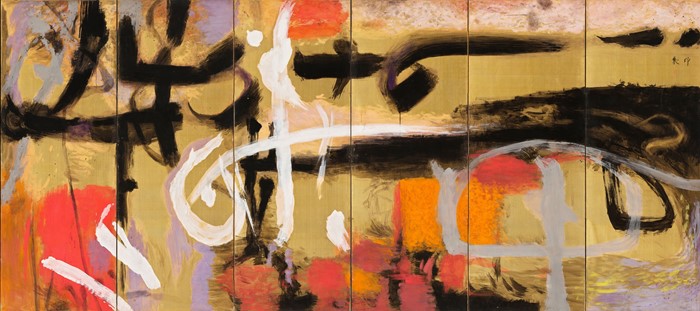

5章は「アンフォルメルとの出会い」。昭和32年(1957年)9月13日、堂本印象のもとをミシェル・タピエが訪れている。タピエはフランスの美術評論家であり、戦後に欧米の美術界で散見された未定形の表現を「アンフォルメル」という概念で論じた人物だった。抽象表現へと向かっていた印象の画風は、タピエとの出会いによってアンフォルメルに接近した。

堂本印象《風神》(昭和36年‣1961年、京都府立堂本印象美術館蔵)

堂本印象《交響》(昭和36年‣1961年、京都府立堂本印象美術館蔵)

晩年の作品では印象芸術の中核とも言える仏教をテーマとし、時に具象的なモティーフを登場させながら、集大成となる画風の創造へと向かう。トリノ個展出品作の《風神》(昭和36年‣1961年)や、第4回新日展出品作《交響》(昭和36年‣1961年、ともに京都府立堂本印象美術館蔵)が目を引く。

さらに特集「多彩な創作」展示として、画業以外の多彩な創作に焦点を当て、陶芸作品や茶道具、堂本美術館(現・京都府立堂本印象美術館)として開館した美術館の装飾図案などを紹介している。趣味人であった父の影響もあり、印象は若い頃から茶の湯に親しんでいた。茶室に掛ける掛軸(茶掛)はもちろんのこと、茶碗や水指、茶釡の図案にいたるまで茶道具の制作に携わっている。陶芸に関しては、図案だけでなく茶碗や皿などを自らの手で作陶しており、京都の陶芸家6代・清水六兵衞との交友はよく知られている。

堂本印象《果の集積(堂本美術館 柱図案)》(昭和41年‣1966年、京都府立堂本印象美術館蔵)

堂本印象《郊外》(昭和43年‣1968年、京都府立堂本印象美術館蔵)

《果の集積(堂本美術館 柱図案)》(昭和41年‣1966年)や《郊外》(昭和43年‣1968年、ともに京都府立堂本印象美術館蔵)なども注目される。

名古屋市美術館の「藤田嗣治 絵画と写真」

フジタが撮影した珠玉の写真が一堂に

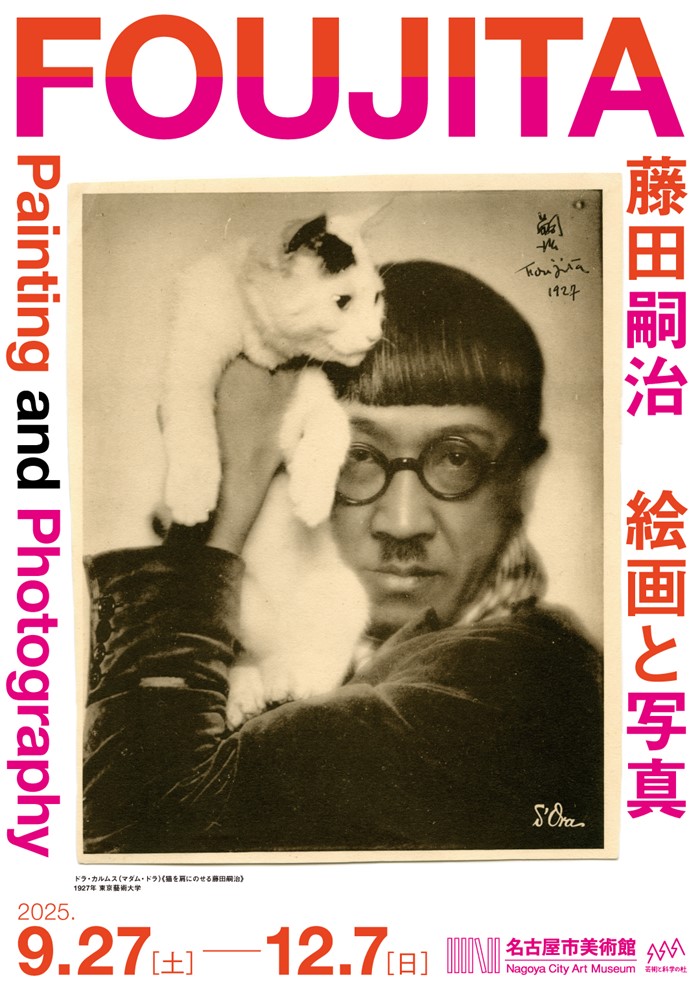

藤田嗣治の生誕140周年を記念して、今年から来年にかけて、各地で企画展が催されている。こちらは、フジタの芸術を「写真」をキーワードに再考する展覧会だ。藤田といえば、誰もがおかっぱの頭と丸眼鏡という奇抜なファッションを思い浮かべるだろう。藤田はこのような自身の印象的なスタイルを強調するように、積極的にポートレートの被写体になり、その姿を周囲に印象づけていった。描写した絵画と写真を通して、「見られたい自分」をつくり出しともいえる。いわば私たちは藤田の「イメージ戦略」にハマっていたのかもしれない。

「藤田嗣治 絵画と写真」展のチラシ

見どころの第一は、藤田の写真を日本とフランスに遺された数千枚の写真資料の中から優品を厳選し、過去最大級のボリュームで展示。愛機・ライカを手にしたフジタは、ひとりのアマチュア写真家として、好奇心の赴くままにシャッターを切った。1930年代に世界を旅する中で撮られたモノクロ写真と、1950年代のヨーロッパを撮った彩り豊かなカラー写真は、観る者の心を惹きつける。

ドラ・カルムス《藤田嗣治》(1925-29年頃 東京藝術大学所蔵)

第二に、絵画と写真を徹底比較し、傑作に隠された秘密に迫っている。鉛筆や木炭をカメラに替えて、フジタは絵画の素材として写真を活用していた。一期一会の出会いを逃さないように、藤田は旅先のあらゆる景色や人々にレンズを向け、その姿を記録していたのだ。

藤田嗣治《市街 バスの前の人々》(1955年、東京藝術大学所蔵)

藤田嗣治《中南米の子どもたち》メゾン=アトリエ・フジタ(エソンヌ県).jpg

そして、メモのごとく無造作に撮られた写真の一部である「人の相貌、衣服の模様、建築、動物(主に猫)」などを切り出しては、キャンバスの上に構成していった。作品然とした見事な写真を手がける一方で、藤田は画家として、こうした実用的な写真の使い方も実践していた。

藤田嗣治《日本にて》 メゾン⁼アトリエ・フジタ〈エソンヌ県〉

今回の展覧会は、画家と写真の関係を3つの視点から紐解いている。それが章構成になっていて、こちらも章の概要を取り上げる。

展示は、プロローグ「眼の時代」から始まる。藤田が渡仏した20世紀前半のパリにおいて、写真や映画が新たな表現手段として美術界に浸透した時代背景があった。ヘレニス・アボットが撮影した藤田の写真をはじめ、マン・レイ、アンドレ・ケルテス、ウジェーヌ・アジェといった、ドラ・カルムス《藤田嗣治》(1925-29年頃、東京藝術大学所蔵)など、当時のパリで活躍した写真家たちの作品が並ぶ。

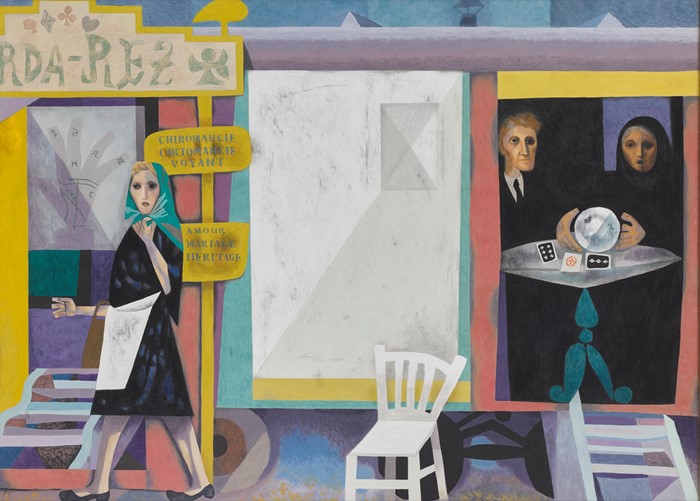

第1章は「絵画と写真につくられた画家」。藤田が絵画と写真によって自身をブランディングしていたことを、自画像やポートレートによって紹介する。会場では、ボリス・リプニツキ、アンセル・アダムス、ベレニス・アボットらが撮影した藤田のポートレートとともに、自画像も展示。異邦人の芸術家としてパリで生き抜くために、戦略的に自身のイメージをアピールしていた藤田のしたたかさが伝わってくる。

「藤田嗣治 絵画と写真」展 名古屋市美術館会場風景

第2章「写真がつくる絵画」では、絵画を制作する際に積極的に写真を活用した藤田の姿にその絵画から迫る。世界各国を旅し、それぞれの土地の衣服、建築、風景などを絵画のモチーフにした藤田。藤田はこれらを撮影し、またキャンバスの上でそれら写真を組み合わせることで画面をつくりあげていった。

藤田は旅先でスケッチの代わりに写真を使い、世界のあらゆる風景や人々の姿を記録した。そして写り込んださまざまな細部は、必要に応じて写真から切り出され、数多くの絵画作品へと転用された。藤田の絵画制作の手法の一端を知ることができる。

「藤田嗣治 絵画と写真」展 名古屋市美術館会場風景

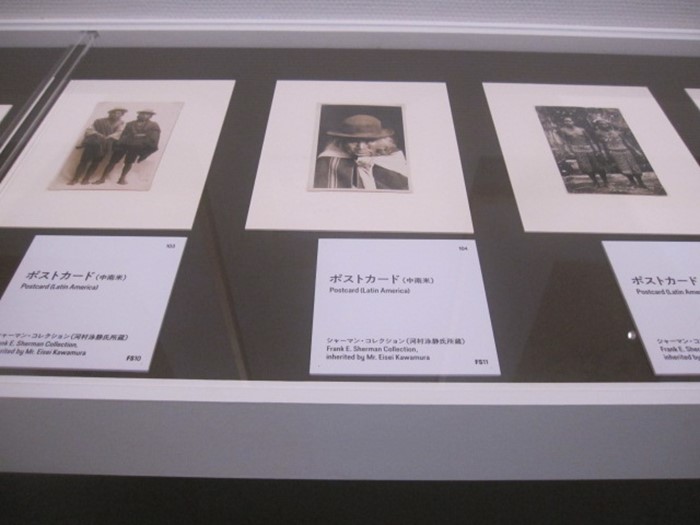

第3章は「画家がつくる写真」。いくつかのカメラを所有していた藤田は、生涯にわたって数千点におよぶ写真を残した。華やかなパリ、情緒ただようラテンアメリカ、活気あふれる北京、そして日本。世界中を旅した藤田の写真は、彼の絵画に勝るとも劣らない魅力を備えている。日本とフランスに所蔵されているフジタの写真の中から珠玉のスナップショットを厳選して展示している。

「藤田嗣治 絵画と写真」展 名古屋市美術館会場風景

最後のエピローグ「眼の記憶/眼の追憶」では、戦後、戦争協力への批判にさらされ、パリへと移った晩年の藤田にスポットを当てている。阿部徹雄、清川泰次らの写真に映る藤田は、穏やかな晩年の姿を湛えている。家族との関係性が垣間見える写真も多く、晩年の藤田が自身を家族という存在から見つめ、時に絵画のモチーフにしていった様子もうかがえる。

「藤田嗣治 絵画と写真」展 名古屋市美術館会場風景

本展を見ると、誰もが知るところの画家・藤田嗣治という像が、写真なくしては成立していなかったかのような印象さえ受ける。写真という20世紀の文化を大きく変えたメディアとひとりの画家との関わりを真剣に見つめ、研究の新機軸を示す展覧会と言えるだろう。