VOICE

アートへの招待19 存在感のある独創的な三者三様の個展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫作風が異なり、活躍分野も対照的だが、同じ時代に生き、巧みな表現で存在感のある作品を遺した独創的な三人のアーティストの個展を取り上げる。日本万国博覧会(大阪万博)のテーマ館《太陽の塔》で知られる「展覧会 岡本太郎」は、大阪中之島美術館で10月2日まで開かれている。伝統的な陶芸の名家の主でありながら数多くのモニュメントを制作した「生誕100年 清水九兵衞/六兵衞」が、京都国立近代美術館で9月25日まで、世界的に注目された具体美術の代表的作家で絵本作家の企画展「生誕100年 元永定正のドキュメンテーション-Riding on a time machine-」が、宝塚市立文化芸術センターで9月10日から10月10日までそれぞれ開催。まさに異能多才な三者三様の芸術。コロナ禍も忘れられるパワー満載だ。

大阪中之島美術館の「展覧会 岡本太郎」

最初期から晩年まで約300件で全容に迫る

「史上最大のTARO展がやってくる!」と前宣伝をしていた岡本太郎の大回顧展だ。「芸術は爆発だ!」との強烈な言葉とともに画家をはじめ彫刻、建築、写真、文筆など多方面で活躍したマルチ芸術家の岡本太郎は、個性豊かな作品で、没後も人々を惹きつけ、世代を超えて共感を広げる。今回の展覧会では、最初期から晩年までの代表作・重要作を網羅し、資料を含め約300件の展示で岡本芸術の全容に迫っている。大阪展の後、東京都美術館(10/18~12/28)、愛知県美術館(2023年1/14~3/14)へ巡回する。

岡本太郎(1911-1996)は、漫画家の岡本一平と、歌人で小説家・かの子との間に長男として神奈川県橘樹郡(現・川崎市)に生まれる。1930年から10年間、フランスで過ごし、抽象美術運動やシュルレアリスム運動など超現実的な芸術にも触れた。第二次世界大戦後、日本で積極的に絵画・立体作品を手がけ、縄文土器論や沖縄文化論を発表するなど文筆活動や、雑誌やテレビなどのメディアにも積極的に出演した。

数々の業績の中で、1970年に大阪府吹田市で開催された日本万国博覧会(EXPO'70・大阪万博)のテーマ館の一部として建造され、万博終了後も引き続き万博記念公園に残された《太陽の塔》とともに、1960年代後半メキシコに滞在していた頃、依頼された壁画の「明日の神話」(現在、渋谷駅に設置)などが代表的な作品となっている。

「展覧会 岡本太郎」には初期の代表作《露店》(1937/49 年)が、作家自身が寄贈した アメリカのニューヨークにあるソロモン・R・グッゲンハイム美術館から初めて里帰りするのをはじめ、空白の1931〜33年のパリ時代に描いたとされる未発表作品も公開されている。さらに大阪展では、大阪ゆかりの作品も多数紹介するとともに、展覧会場の空間体験を通し一人ひとりが感知する体感型の展覧会となっている。

岡本太郎《露店》(1937/49 年、ソロモン・R・グッゲンハイム美術館蔵)

空白の1931~33年のパリ時代に描いたとされる未発表作品の公開

展示は6章構成。第1章の「岡本太郎誕生―パリ時代」では、ピカソの作品との衝撃的な出会いを経て独自の表現を模索していく中、前衛芸術家や思想家たちと深く交わる。パリ時代の作品を通し、岡本太郎誕生の背景を探る。この時代の作品は東京に持ち帰ったあと、戦火ですべて焼失。再制作された《露店》のほか、《空間》(1934/54 年、川崎市岡本太郎美術館蔵)、《コントルポアン》(1935/54 年、東京国立近代美術館蔵)、《傷ましき腕》(1936/49年、川崎市岡本太郎美術館蔵)の4点が出品されている。

岡本太郎《空間》(1934/54年、川崎市岡本太郎美術館蔵 )Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

岡本太郎《傷ましき腕》(1936/49年、川崎市岡本太郎美術館蔵)Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

第2章は「創造の孤独―日本の文化を挑発する」。戦後、抽象と具象、愛憎、美醜など対立する要素が生み出す軋轢のエネルギーを提示する「対極主義」を掲げ、前衛芸術運動を開始する。戦後日本の芸術の牽引者というだけでなく、文化領域全体の挑発者としての存在感を増した。ここでは《夜》(1947年)や《森の掟》(1950年)、《重工業》(1949年、いずれも川崎市岡本太郎美術館蔵 )などが展示され、アヴァンギャルドの旗手としての芸術的成果を振り返る。

岡本太郎《夜》(1947年、川崎市岡本太郎美術館蔵) Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団)

岡本太郎《森の掟》(1950年、川崎市岡本太郎美術館蔵)Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

第3章の「人間の根源―呪力の魅惑」では、太郎に大きな刺激を与え、それまでの作風を変える契機にもなった1951年の縄文土器との出会いや、東北から沖縄に至る日本各地のほか、韓国やメキシコなどを含めた太郎の広大なフィールドワーク(実施調査)に着目し、各地で撮影した写真に込められた民族学的洞察と日本文化への視座を提示する。《縄文土器》(長野県出土)東京国立博物館(1956年3月5日撮影)や、《愛撫》(1964年)、《イザイホー》(沖縄県久高島で1966年12月26日、27日撮影、いずれも川崎市岡本太郎美術館蔵)などが目を引く。

岡本太郎《縄文土器》(東京国立博物館で1956年3月5日撮影、川崎市岡本太郎美術館蔵)Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

岡本太郎 《愛撫》1964年 川崎市岡本太郎美術館蔵 Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

第4章は「大衆の中の芸術」。モザイクタイルを用いた作品《太陽の神話》をきっかけに、太郎の表現は、画廊や美術館から飛び出し、地下鉄通路や旧都庁舎の壁画、屋外彫刻などのパブリックアートをはじめ、暮らしに根差した時計や植木鉢、新聞広告などの生活用品にいたるまで、大衆にダイレクトに語りかけるものへと広がっていく。この章では旧都庁舎の壁面を飾った巨大レリーフの《日の壁(原画)》(1956年 岡本太郎記念館蔵)や、《光る彫刻》(1967年)、《犬の植木鉢》(1955年、ともに川崎市岡本太郎美術館蔵)などが出品されている。

岡本太郎《光る彫刻》1967年 川崎市岡本太郎美術館蔵 Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

岡本太郎《日の壁(原画)》1956年 岡本太郎記念館蔵 Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団(通常)

第5章に「ふたつの太陽―《太陽の塔》と《明日の神話》」登場。「人類の進歩と調和」を掲げた1970年の大阪万博。その「テーマ館」のプロデュースを依頼された太郎は、人間にとっての真の「進歩と調和」は、科学技術の推進に限るものでも、同調や馴れ合いによるものでもないとし、敢えてテーマとは真逆の価値観ともいえる、人間の太古からの根源的なエネルギーを象徴させた《太陽の塔》を制作した。

岡本太郎【参考図版】《太陽の塔》1970年(万博記念公園)Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

《太陽の塔》と並行して描かれたのが現在渋谷駅に設置されている幅30メートルの巨大壁画《明日の神話》だ。原子爆弾を主題に人類の「進歩」に内在する負の側面を見据え、それを乗り越えていく人類の未来への期待が込められている。この「ふたつの太陽」について、太郎が残したドローイングや資料とともに現代的意味を考えさせる。

岡本太郎《明日の神話》(1968年、川崎市岡本太郎美術館蔵) Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

この章には、立体の《ノン》(1970年、川崎市岡本太郎美術館蔵)も展示されている。《太陽の塔》の地下展示で、世界各地から集められた仮面とともに展示された。「ノン」はフランス語で、「ノー」を意味する。自分の作品を前近代の造形と並べることで、万博の背後にある近代的な思考法をはねつけようと意図したのかもしれないそうだ。

岡本太郎《ノン》(1970年、川崎市岡本太郎美術館蔵)

最後の第6章は「黒い眼の深淵―つき抜けた孤独」。大阪万博を経て岡本太郎の存在はより広く大衆に受け入れられるようになる。CMをはじめ数多くの番組に登場しるが、絵画制作への意欲は衰えることはなかった。異空間へいざなう入口のような「眼」をモチーフとした作品群のほか、国際展等で発表した過去作品に大胆に加筆した絵画など、最晩年まで自らの芸術をダイナミックに追求し続けた。《雷人》(1995年[未完])《春》(1947年、その後加筆ともに、岡本太郎記念館蔵)、《遊魂》(1988年、川崎市岡本太郎美術館蔵)なども注目作品だ。

岡本太郎 《雷人》未完(1995年、岡本太郎記念館蔵) Ⓒ岡本太郎記念現代芸術振興財団

大阪中之島美術館の菅谷富夫館長は、ロシアによるウクライナ侵攻やコロナの感染拡大を踏まえ「漠然とした不安の中、今という時代を生きる私たちは、何かと戦ってきた太郎の作品で力づけられる。岡本太郎の姿勢やエネルギーを、この展覧会で感じてほしい。今だからこそ太郎が必要なのです」と話していた。

京都国立近代美術館の「生誕100年 清水九兵衞/六兵衞」

陶芸・彫刻作品ほか約170件で生涯を回顧

標題に「清水(きよみず)九兵衞/六兵衞」とあるが、二人展ではなく同一人物が、彫刻と陶芸という二つの表現領域を別名で活躍したことによる。今回の展覧会では、陶芸および彫刻作品のほか、清水自身が撮影した写真作品、彫刻制作のための図面やマケットなど、約170件の作品および関連資料を通じて、その生涯を回顧している。こちらは千葉市美術館での開催を終え、京都展が最終会場だ。

清水九兵衞/六兵衞(本名塚本廣、1922-2006)は、塚本竹十郎の三男として名古屋に生まれる。沖縄戦からの復員後、東京藝術大学工芸科鋳金部等で学び、1951年に京焼を代表する名家である六代清水六兵衞の養嗣子となり陶芸の道に進む。

陶芸家としての評価が高まる一方で「もの」と周囲の空間に対する関心が深まり、1966年に初めて彫刻作品を発表。1968年に「九兵衞」を名乗り、陶芸制作から離れ、アルミニウムを主な素材とする彫刻家として活動する。その作品は、構造と素材、空間などとの親和性(アフィニティ)を追求したもので、日本各地に設置された彫刻からもその創作意識を窺うことができる。

清水は1980年の六代六兵衞の急逝を受けて七代六兵衞を襲名した。その作品は、土の性質や焼成によるゆがみを意図的に用いたものであり、そこで得られた経験を、陶とアルミを組み合わせた作品、和紙やクリスタルガラスによる作品などに生かし、「九兵衞/六兵衞」としての新たな造形活動を展開した。

展覧会の見どころは、まず「清水/九兵衞/七代六兵衞」における陶芸と彫刻をつないで紹介する初めての展覧会である点だ。清水は生涯のうちに様々に名前(洋士、洋、裕詞、五東衞、九兵衞、六兵衞)を変えて作品を発表したことや、彫刻と陶芸という異なる分野で活動を行ったことから、立体造形作家としての表現を俯瞰して見渡すことが難しい作家であった。この展示では九兵衞と六兵衞を一本の軸で繋ぎながらその全体像を概観する初めての試みだ。

「清水洋」(65年からは裕詞)を名乗って制作した陶芸作品は、素材の特性を全面に押し出したものだ。この時代の作品に、《花器(オブジェ・目・方容)》(1955-66年、 東京国立近代美術館蔵)や、《方容(方容絛文花器)》 (1958年、個人蔵)などがある。

《花器(オブジェ・目・方容)》(1955-66年、 東京国立近代美術館蔵)

《方容(方容絛文花器)》 (1958年、個人蔵)

次の見どころとして、「五東衞」として初めて発表した「彫刻」作品を再検証している。1966年の「三浦景生・五東衞展 染と微動鋳体」(養清堂画廊)において清水は五東衞の名で初めて彫刻作品を出品したが、これまでは金属彫刻のみが展示されたと考えられていた。しかし、調査の過程で、金属彫刻の他に陶器4点と木彫1点も出品されていたことが分かる。《壁》(1966年、個人蔵)などが出品されている。

《壁》(1966年、個人蔵)

清水はその後、1968年の個展では「清水九兵衞」を名乗る。過去に制作した器物の多くを自らの手で壊して日展を退会、退路を断って彫刻の道に進む。1969年には欧州を訪問。帰国後の1971年に開催した個展で、初めてアルミニウムの彫刻作品を発表する。複数のパイプ状のユニットからなる彫刻作品で、表面はヘアライン加工して光沢を抑え、醒めた質感を持つ。

1974年の個展で発表された作品のタイトルは「親和」を意味するAFFINITY(アフィニティ)。彫刻作品が置かれる環境との親和的な関係を考えていた。《AFFINITYの継続》(1976年、彫刻の森美術館蔵)などが出品されている。

《AFFINITYの継続》(1976年、彫刻の森美術館蔵)

3番目の見どころとして、彫刻制作に用いた図面、マケットも多数展示されていることだ。清水が大型の彫刻を制作するにあたり、精緻な図面を書き、1/10スケールのマケットを作成して、作品の構造等についての検討を重ねていた。清水が陶芸を始める前に建築を学んでいたことは大きな利点といえた。

1980年、養父の六代清水六兵衞が急逝。清水九兵衞は「七代六兵衞」を襲名して陶芸の活動も再開する。襲名披露の展覧会は、1987年に開催。発表された作品は、作陶を中断する前の作品にも通じるところがあった。しかし彫刻に専念するために、2000年には六兵衞の名を長男・柾博に譲るが、その後も時折、茶碗を制作していた。

1979年からはTRAVERSE(トラヴァース)、84年からのFIGURE(フィギュア)のシリーズを発表。野外彫刻の耐久性の問題を解決する目的で行われていた朱色の着彩が、屋内の作品にも見られるようになった。

1970年代以降の主な彫刻作品を、制作年代順に画像とともに掲載する。《TRAVERSE H》(1982年、名古屋市美術館蔵)、《FIGURE E》(1989年、大阪府20世紀美術コレクション)、《京空間A》(1994年、京都市美術館蔵)、《CORRESPOND》(2000年、岐阜県現代陶芸美術館蔵)、《CORRESPOND D》(2006年、愛知県美術館蔵)など、多様な作品が並ぶ。

《TRAVERSE H》(1982年、名古屋市美術館蔵)

《FIGURE E》(1989年、大阪府20世紀美術コレクション)

《京空間A》(1994年、京都市美術館蔵)

《CORRESPOND》(2000年、岐阜県現代陶芸美術館)

《CORRESPOND D》(2006年、愛知県美術館蔵)

私事ではあるが、清水は1989年に創設された広島市のヒロシマ賞(3年ごと)のトロフィーを亡くなる前の2004年まで制作していた。美術の分野で人類の平和に貢献した作家の業績を顕彰する目的で朝日新聞社が共催していた。筆者が担当し、トロフィーを受け取るため、五条坂のアトリエに何度も通った思い出がよぎる。時折、創作の話になり、「土は、コントロールが難しい“喋りすぎる”素材です」との言葉が、今回の展覧会を鑑賞して、少しは理解できたように思う。

大きな彫刻作品が置かれた展示風景

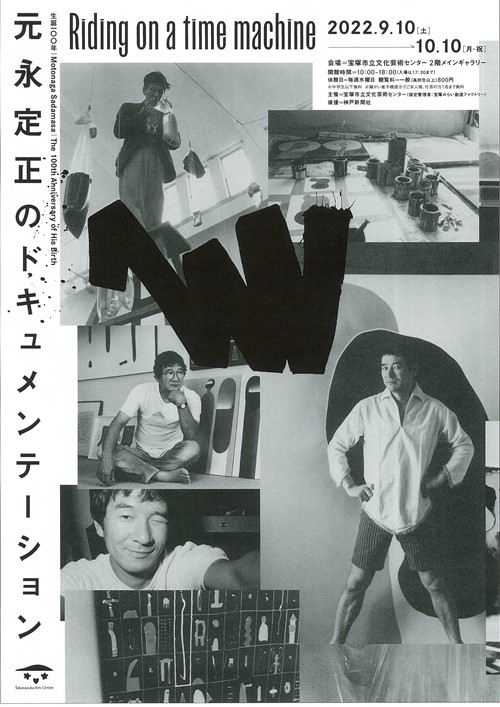

宝塚市立文化芸術センターの企画展「生誕100年 元永定正のドキュメンテーション-Riding on a time machine-」

絵画から実写映像まで約400点で痕跡辿る

前衛美術作家として国内外で高く評価されている元永定正。自宅アトリエに残されていた膨大な資料の中から、絵画作品、スケッチ、写真、模型、展覧会記録、漫画や舞台イベントの実写映像まで約400点を超える貴重な資料を展示し、溢れんばかりの痕跡を遺した芸術家人生を振り返る。

展覧会チラシ

元永定正(1922-2011)は三重県伊賀市生まれ。三重県上野商業学校を卒業し、大阪の商店に勤めた後、さまざまな職業に就く。終戦後、郷里・伊賀に戻り、岡本一平らの漫画に触れ、漫画家を目指す。しかし地元在住の文展系画家・濱邉萬吉(1902-1998)に出会い、絵の勉強を始めた。母の没後に弟を頼って神戸に出ると、元永は、神戸や西宮の美術教室に通い、芦屋市展に「黄色の裸婦」を出品する。市展に出品されていた作品群に刺激を受けて抽象画に転向。吉原治良に誘われ具体美術協会に参加した。

幼少期に「なりたいもんがある」と母に告白していた元永は、1955年に宝塚に移住し、88年の人生の半分以上を宝塚市で過ごす。この間、東京での個展や海外展への出品、絵本制作、舞台表現など2011年までの56年間は、西宮、宝塚、NYなど拠点を移しながら旺盛な制作活動を展開した。

見どころは、元永定正が残した言葉・語録を随所に散りばめ、より味わい深い人間味あふれた個展になっている。展示は3章で構成。第1章は「私のタイムマシンは確かに存在する」。「映画俳優か、唄うたいか、絵かきになりたい」と母に告白していた元永少年。商業高校を卒業し、働きながら終戦後は絵画制作、合唱、社交ダンスなど様々な文化活動に参加した。「駐留軍に勤務。絵画展での授賞式。」(1954-55年頃)も展示。

「駐留軍に勤務。絵画展での授賞式。」(1954-55年頃、モトナガ資料研究室提供)

第2章は「前のことがすばやく想いだされてくるのは、それはもうタイムマシンのお出迎えである」。1960年代の油絵の具によるたらしこみ技法、80年代のエアブラシ、2000年代のペインティングと3点の技法の違う作品を展示。作品が生まれる時間を埋めるかのように、スケッチ、写真、掲載雑誌などで人生を振り返る。《作品》(1961年、Private Collection)、「制作風景(宝塚市伊孑志)」(1960年頃)、《ゴールデンニュース》(吉原製油株式会社、モトナガ資料研究室提供)などを展示。

《作品》(1961年、Private Collection)

「制作風景(宝塚市伊孑志)」(1960年頃、モトナガ資料研究室提供)

《ゴールデンニュース》(吉原製油株式会社、モトナガ資料研究室提供)

第3章は「未来行きのマシンに乗っているわけで面白い」。1999年神戸新聞松方ホールで開催された舞台空間展の記録映像や、2003年広島市現代美術館での「元永定正展 いろかたちながれあふれててんらんかい」での制作記録動画などを上映する。

広島市現代美術館での展示(2003年、モトナガ資料研究室提供)

今年7月まで兵庫県立美術館でも「生誕100年 元永定正展」が開催されていた。初期の代表作や立体作品など 平面・立体という区別なく自在に表現した元永の作品世界を楽しめた。

こちらも私事ではあるが、生前に何度か酒席をともにしたことがあり、カラオケが得意だった。宝塚の展覧会は、あれほど独自の作品を数多く遺した元永の人間性に迫っていて、興味深い。