VOICE

アートへの招待23 鮮烈!「もの派」と「具体」の大回顧展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫1960年代末から70年代初頭にかけて現われた日本美術史の重要な動向に「もの派」と「具体」がある。 主に木や石などの自然素材、紙や鉄材などニュートラルな素材をほぼ未加工のまま提示し、自由に「もの」との関係を試みた「もの派」を代表する美術家、李禹煥(リ・ウファン)の日本での大回顧展と、近代絵画を継承するのではなく、断絶した表現を挑発する「人の真似をするな。今までにないものをつくれ」という吉原治良の指導のもとに、会員たちがそれぞれの独創を模索した具体美術協会(具体)の大規模な回顧展が開催中だ。特別展「兵庫県立美術館開館20周年記念 李禹煥」 は、新年2月12日まで兵庫県立美術館で、「すべて未知の世界へ―GUTAI 分化と統合」は、大阪中之島美術館と国立国際美術館の2会場で、1月9日まで開かれている。新型コロナウィルスの脅威に晒され、人間中心主義の世界観に変更を迫られている現在、芸術家たちの熱気と鮮烈な精神に触れる絶好の機会だ。

兵庫県立美術館の特別展「兵庫県立美術館開館20周年記念 李禹煥」

最初期から最新作まで創造の軌跡を網羅的に

東洋と西洋のさまざまな思想や文学を貪欲に吸収した李禹煥は、1960年代から現代美術に関心を深め、60年代後半に入って本格的に制作を開始した。視覚の不確かさを乗り越えようとした李は、自然や人工の素材を節制の姿勢で組み合わせ提示する「もの派」と呼ばれる動向を牽引する。また、すべては相互関係のもとにあるという世界観を、視覚芸術だけでなく、著述においても展開した。

記者会見の 李禹煥

今回の展覧会では、「もの派」にいたる前の視覚の問題を問う初期作品から、彫刻の概念を変えた「関係項」シリーズ、そして、静謐なリズムを奏でる精神性の高い絵画など、代表作が一堂に会します。また、李の創造の軌跡をたどる過去の作品とともに、新たな境地を示す新作も出品されている。

李禹煥は1936年韓国・慶尚南道生まれ。ソウル大学校美術大学入学後の1956年に来日し日本大学で哲学を学び、東洋と西洋の様々な思想や文学を吸収。1960年代末からアーティストとしての制作活動を開始した。1969年には論考「事物から存在へ」が美術出版社芸術評論に入選、1971年刊行の『出会いを求めて』は「もの派」の理論を支える重要文献となった。『余白の芸術』(2000年)は、英語、フランス語、韓国語に翻訳されている。

半世紀以上にわたって国内外で作品を発表し続けてきた李は、近年ではグッゲンハイム美術館(ニューヨーク、アメリカ合衆国、2011年)、ヴェルサイユ宮殿(ヴェルサイユ、フランス、2014年)、ポンピドゥー・センター・メス(メス、フランス、2019年)で個展を開催するなど、国際的な活動を展開している。

国内では、2010年に香川県直島町に安藤忠雄設計の李禹煥美術館が開館。日本では、「李禹煥 余白の芸術展」(横浜美術館、2005年)以来、17年ぶりの大規模な個展となる。今夏、東京の国立新美術館で先行開催され、巡回の兵庫県立美術館は、西日本では初めての大回顧展となる。

展示構成は、李が自ら考案し、1960年代の最初期の作品から最新作まで、60年以上におよぶその絶え間ない李の仕事を網羅的に浮き彫りにし、創作の軌跡をたどる。彫刻と絵画の2つセクションに大きく分かれていて、彫刻と絵画の展開の過程が、それぞれ時系列的に理解できるように展示されている。主な展示品をプレスリリースをもとに、取り上げる。

展示は大きなカンヴァスにピンクの蛍光塗料を用いた三連画《風景I, II, III》(1968/2015年、個人蔵[群馬県立近代美術館寄託])から始まる。 1968年に東京国立近代美術館で開催された「韓国現代絵画展」に出品された李の初期の代表作である。蛍光塗料を用いたレリーフ作品《第四の構成A,B》(ともに1968年、作家蔵)と同様、視覚を攪乱させるような錯視効果を強く喚起する作品だ。

《風景I, II, III》(1968/2015年、個人蔵[群馬県立近代美術館寄託])

《関係項》(1968/2019年、森美術館蔵)と壁面右が《第四の構成A》(1968年、作家蔵)左が《第四の構成B》(1968/2022年、作家蔵)

1968年頃から制作された〈関係項〉は、主に石、鉄、ガラスを組み合わせた立体作品のシリーズ。これらの素材には殆ど手が加えられていない。李は観念や意味よりも、ものと場所、ものと空間、ものともの、ものとイメージの関係に着目した。1990年代以降、李はものの力学や環境に対しても強く意識を向けるようになり、石の形と鉄の形が相関する〈関係項〉も制作している。

《構造A 改題 関係項》(1969/2022年、作家蔵)

《関係項(置いてある場所)Ⅱ 改題 関係項》(1970/2022年、作家蔵)

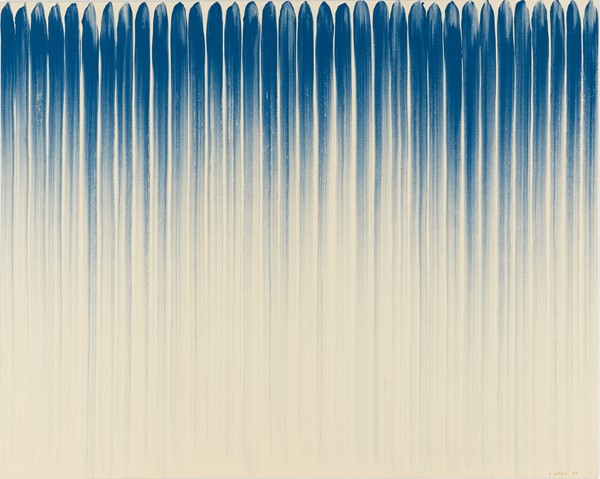

1971年にニューヨーク近代美術館でのバーネット・ニューマンの個展に刺激を受けた李は、幼年期に学んでいた書道の記憶を思い起こし、絵画における時間の表現に関心を強めた。1970年初頭から描き始めた〈点より〉と〈線より〉のシリーズは、色彩の濃さが次第に淡くなっていく過程を表している。行為の痕跡によって時間の経過を示すこのシステマティックなシリーズは、10年ほど続けられた。

《点より》(1977年、東京国立近代美術館蔵)

《線より》(1977年、東京国立近代美術館蔵)

《線より》(1980年、世田谷美術館蔵)

1980年代に入ると、〈風より〉と〈風と共に〉のシリーズに顕著なように、画面は荒々しい筆遣いによる混沌とした様相を呈す。80年代終わり頃からはストロークの数は少なくなり、画面は次第に何も描かれていない空白が目立つようになる。2000年代になると、〈照応〉と〈対話〉のシリーズで、描く行為は極端に限定され、ほんの僅かのストロークによる筆跡と、描かれていない空白との反応が試される。〈点より〉や〈線より〉と対照的に、これらは空間的な絵画のシリーズと言える。

《風と共に》(1991年、作家蔵)

《項》(1984年、神奈川県立近代美術館蔵)

石や鉄などがインスタレーションされた展示風景

2021年、李はフランスのアルルにある古代ローマの墓地アリスカンを舞台に個展を開催した。礼拝堂内に展示された《関係項-無限の糸》は、鏡のように磨き上げられた丸い大きなステンレスの底面に向かって、上から細い糸が一本垂れ下がる、〈関係項〉シリーズの最新作の一つだ。今回は兵庫県立美術館の地下から2階へと続く螺旋階段に、本作を元にした新作が設置されている。そこでは、安藤忠雄設計による建築空間と作品との響き合いを感じることができる。

《関係項―棲処(B)》(2017/2022年、作家蔵)

《関係項―無限の糸》(2022年、作家蔵)

《関係項-無限の糸》の新作(2022年、作家蔵)

「表現は無限の次元の開示である。」と、この展覧会にメッセージを寄せる李禹煥は、図録に次のようなコメントを記している。

私は70年代の表現の否定性を経験し、長い歩みの中で新たな表現の次元を切り開こうとした。近代的な自意識の閉じた構築やその拡大を止揚し、より切り開かれた表現の次元を目指す闘いだった。描くことと描かぬこと、作ることと作らぬこととの身体的な関係性で表現の成立を図ったのである。そうしてようやく始原の地平に立ったような気がする。

《応答》(2022年、作家蔵)

大阪中之島美術館と国立国際美術館の「すべて未知の世界へ―GUTAI 分化と統合」

かつて具体の活動拠点があった中之島で開催

具体美術協会は、1954年に兵庫県の芦屋で結成された十数人の美術家集団だ。画家の吉原治良(1905-72)を中核に据えたこの集団は、絵画をはじめとする多様な造形実践をとおして、「われわれの精神が自由であるという証を具体的に提示」しようとした。吉原による指導のもと、従来の表現形式にとらわれない独創を模索した18年の軌跡は、戦後日本美術のひとつの原点として、近年国際的にも評価を高めている。解散後50年となる節目の年、「すべて未知の世界へ」と突き進んでいったメンバーの歩みをたどる。

大阪中之島美術館と国立国際美術館の隣り合う2会場によって構成される。具体の活動拠点である「グタイピナコテカ」が建設された地で開催される初の大規模な具体展でもある。「グタイピナコテカ」は1962年、両館からほど近い場所に、吉原治良が開設した展示施設で、明治時代の土蔵を改修して作られた。具体の活動拠点として具体美術展や会員の個展が開催された。

今回の展覧会は、そうした具体の活動を、「分化」と「統合」という二つの視点から捉え直す試み。誰の真似にも陥らず、互いに異質であろうとしながら、あくまで一個の集団としてまとまろうとするその姿勢は、吉原の考える美術のあるべき姿、つまり「人間精神と物質とが対立したまま、握手」している状態とも、重なりあうものと言える。

大阪中之島美術館で具体を「分化」させ、それぞれの独創の内実に迫りつつ、国立国際美術館では具体を「統合」し、集団全体の、うねりを伴う模索の軌跡を追う。それによって目指すのは、新しい具体の姿を提示しようという趣旨だ。

「分化」をテーマとする大阪中之島美術館では、「空間」「物質」「コンセプト」「場所」の4章から、具体の先駆性と独創性の内実や、どのような表現が受け容れられてきたのか、具体の本質に迫る試みに注目だ。

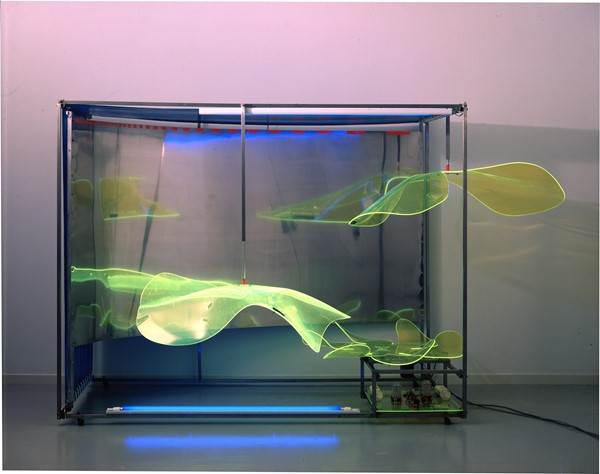

冒頭の空間には、田中敦子の《電気服》(1956/86年、高松市美術館蔵)に注目だ。電球や管球約200個をつなぎ合わせた派手な服の作品で30分に1度だけスイッチが入り、赤や緑、黄色の光を放つ。かつて作家自らが着てパフォーマンスした。同じ田中の《ベル》(1955/2000年、芦屋市立美術博物館蔵)は会場内に設置されたベルが、スイッチを押すと手前から奥に向けて順々に鳴っていく音響効果を狙った作品だ。

田中敦子《電気服》(1956/86年、高松市美術館蔵)

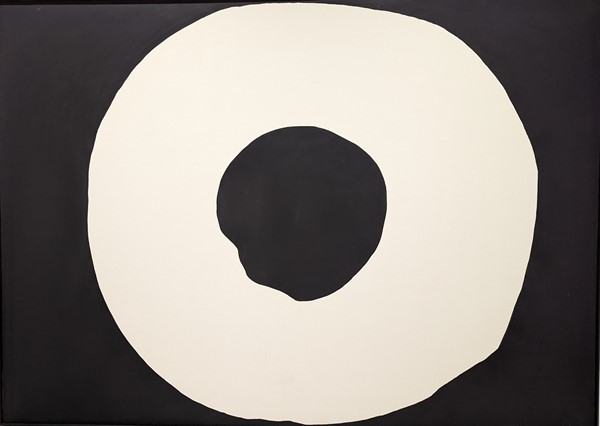

会場には、大画面に一個の円をいた具体提唱者、吉原治良の《無題》(1971年、国立国際美術館蔵)をはじめ、絵の具の入ったガラス瓶を投げつけて描いた嶋本昭三の《1962-1》(1954年、大阪中之島美術蔵)、天井からロープを吊り下げ素足で滑って描いた白髪一雄の《天暴星両頭蛇》(1962年、京都国立近代美術館蔵)など迫力のある作品の数々から、具体の独創性が実感できる。

吉原治良《無題》(1971年、国立国際美術館蔵)

嶋本昭三《1962-1》(1954年、大阪中之島美術蔵)

白髪一雄《天暴星両頭蛇》(1962年、京都国立近代美術館蔵)

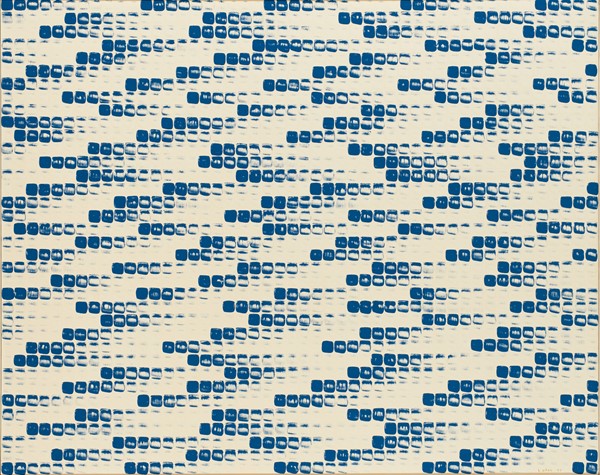

このほか主な出品作品に、松谷武判の《繁殖65-24》(1965年、国立国際美術館蔵)や、元永定正の《作品》(1964年、国立国際美術館蔵)、名坂有子の《作品》(1964年、宮城県美術館蔵)、前川強の《麻・白》(1963年、大阪中之島美術館蔵)、向井修二の《記号化された賞状》(1961年、 芦屋市立美術博物館蔵)などが出品されている。

松谷武判《繁殖65-24》(1965年、国立国際美術館蔵)

元永定正《作品》(1964年、国立国際美術館蔵)

名坂有子の《作品》(1964年、 宮城県美術館蔵)

一方、「統合」がテーマの国立国際美術館では、具体の出発点であった「画家」集団から考察。具体の活動のなかでも特に「絵画」を軸に、その独自性や新規性を探る。時代が下るにつれ多様化していく造形実践の数々も、もとをたどれば、絵画という規範からの自由をめざした結果と言える。問題は、絵画らしさをいかに解体し再構築したか、絵画「らしさ」をどう捉えているのか、また、それを解体してなお絵を描こうとするのか否かといった視点で検証する。

国立国際美術館では、画家という「主体」、それに働きかけられる素材・物質という「客体」の関係性を突き崩そうとした「握手の仕方」、空っぽの中にこそ既成のものと隔絶された新しい可能性が提出されているという「空っぽの中身」、画家として出発した作家たちが、「画面」にとらわれない実験的な試みの数々を展開したことに言及した「絵画とは限らない」といった切り口の3章で構成している。

村上三郎は、木枠に貼ったクラフト紙を体当たりで引き裂いたり、中身のない額縁をぶら下げ、枠の向こうで移ろう風景を作品化するなど画面の外へ出る試みをした。だが村上は絵画という形式も決して手放さない。《作品》(1957年、 芦屋市立美術博物館蔵)は、生乾きの膠に塗料を塗り重ね、経年劣化する現象も作品の一部として取り込んだ。

村上三郎《作品》(1957年、 芦屋市立美術博物館蔵)

吉原治良の《作品C》(1971年、 大阪中之島美術館蔵)は、青一色の画面の上下に赤色で点を描き入れ、額縁の外を創造させる作品だ。ここでも白髪一雄の肉体で描いた痕跡の残る作品多数が存在感を示す。

吉原治良《作品C》(1971年、 大阪中之島美術館蔵)

存在感を示す白髪一雄の作品展示

他にも、吉田稔郎の《SPRAY》(1964年、高松市美術館蔵)や、山崎つる子の《Work》(1960年)、今中クミ子の《赤と黒》(1966年、ともに国立国際美術館蔵)、ヨシダミノルの《JUST CURVE '67 Cosmoplastic》(1967年、高松市美術館蔵)、森内敬子の《作品》(1968/2012年、個人蔵)などが展示されている。

吉田稔郎の《SPRAY》(1964年、高松市美術館蔵

山崎つる子《Work》(1965年、国立国際美術館蔵)

今中クミ子《赤と黒》(1966年、国立国際美術館蔵)

ヨシダミノルの《JUST CURVE '67 Cosmoplastic》(1967年、高松市美術館蔵)

森内敬子の《作品》(1968/2012年、個人蔵)

具体は近年、神話化されていると言えるほど、戦後美術史における重要な存在として国際的に評価を高めている。両館合わせの展示総数は約170点に及ぶ。隣接の2つの美術館が提携し実現した展覧会でもある。具体にふさわしく、従来と異なる手法で提示した回顧展として一石を投じたといえよう。さらに2025年の大阪万博を控え、両館のさらなる連携にも期待したい。