VOICE

アートへの招待26 「美術展企画の妙」、2展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫「人生いろいろ」という歌謡曲があるが、「展覧会もいろいろ」。従来の美術展では想像もつかない企画展が、同じ兵庫県立美術館で開催中だ。恐竜および翼竜、魚竜、首長竜などの古生物の復元図を対象にした特別展「恐竜図鑑—失われた世界の想像/創造」が5月14日まで、会場の壁や柱、床に映し出される作品画像による「ゴッホ・アライブ」は6月4日まで、それぞれ開かれている。美術は多様な表現を見せてくれるが、展覧会の仕立ても、まさに「企画の妙」で多様。恐竜とゴッホの世界に飛び込んでみてはいかがだろう。

兵庫県立美術館の特別展「恐竜図鑑—失われた世界の想像/創造」

主役は化石ではなく、「パレオアート(古生物美術)」

これまで恐竜展や恐竜博といった催しは、ほとんど博物館や特設会場で行われてきた。「美術館で恐竜?」と不思議がる人も多いだろう。それもそのはず展示の主役が化石ではなく、「パレオアート(古生物美術)」なのだ。恐竜をはじめとする古代生物のイメージの歴史を概観し、人々の想像力を絶えず刺激し続ける太古の世界の住人たちを、世界各国から集め、約150点展示している。

人類誕生のはるか以前、中生代(約2億5000万年前~6600万年前)の地球を支配していた恐竜。絶滅して久しい恐竜を実際に見ることは不可能だが、その姿を再現しようという試みは、19世紀の化石発掘を機に、その痕跡から想像をはばたかせ、絵画を主な手段として失われた世界を創造してきた。

今日では自然史系博物館の主要コンテンツとして化石標本や復元モデルが陳列され、時には漫画や映画などのエンターテイメントとなって子供から大人まで多くの人々を魅了している。しかし、恐竜たちは、昔から現在の姿で知られていたわけではない。この200年の間に、実に多様な姿で想像され、様々な表現のかたちが創造されてきたのだ。

この展覧会では、恐竜発見以前の幻獣から19世紀の奇妙な復元図をはじめ、20世紀の躍動感あふれる作品、サブカルチャー、近年の研究に基づくパレオアートまで、古代生物に抱いてきたイメージの歴史を網羅する作品が揃っている。時に奇妙に、時に獰猛に、時に荘厳に、絵の中に 無限に広がる、失われた世界への想像のプロセスを楽しめる。

展示は4章構成。章ごとの概要と主な作品を画像と合わせ取り上げる。第1章が「恐竜誕生—黎明期の奇妙な怪物たち」で、今から約200年前、イギリスでイグアノドンやメガロサウルスの化石が発掘され、中生代の巨大爬虫類の存在が明らかになった。この発見を皮切りに、19世紀に次々と描かれた恐竜および翼竜、魚竜、首長竜などの古生物の復元図を通して、初期の古生物学者たちが創造したイマジネーションの世界が紹介されている。

《水晶宮のイグアノドン》の模型なども置かれた「恐竜図鑑」の会場風景

ここではロバート・ファレン《ジュラ紀の海の生き物—ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)》(1850年頃、ケンブリッジ大学セジウィック地球科学博物館)や、ジョン・マーティンの《イグアノドンの国》(1837年、ニュージーランド国立博物館)に注目だ。

ロバート・ファレン《ジュラ紀の海の生き物―ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)》(1850年頃、ケンブリッジ大学セジウィック地球科学博物館) © 2023. Sedgwick Museum of Earth Sciences, University of Cambridge. Reproduced with permission

ジョン・マーティン《イグアノドンの国》(1837年、ニュージーランド国立博物館)テ・パパ・トンガレワ、ウェリントン Gift of Mrs Mantell-Harding, 1961. Te Papa (1992-0035-1784)

第2章は「古典的恐竜像の確立と大衆化」。19世紀末~20世紀前半にアメリカで活躍したチャールズ・R・ナイトと20世紀中盤から後半にかけてチェコで活躍したズデニェク・ブリアン。二人の卓越した画家の作品を中心に、20世紀に大きな発展を遂げた古生物画の代表的な作例を展示。

チャールズ・R・ナイトの《白亜紀—モンタナ》1928年、プリンストン大学)および《ドリプトサウルス(飛び跳ねるラエラプス)》(1897年、 アメリカ自然史博物館)ほか、ズデニェク・ブリアンの《イグアノドン・ベルニサルテンシス》(1950年、モラヴィア博物館)、ニーヴ・パーカーの《ヒプシロフォドン》1950年代、ロンドン自然史博物館)などが並ぶ。

チャールズ・R・ナイト《白亜紀―モンタナ》(1928年、プリンストン大学) © Trustees of Princeton University / Image courtesy of the Princeton University Art Museum

チャールズ・R・ナイト《ドリプトサウルス(飛び跳ねるラエラプス)》(1897年、アメリカ自然史博物館、ニューヨーク) Image #100205624, American Museum of Natural History Library

ズデニェク・ブリアン《イグアノドン・ベルニサルテンシス》1950年、モラヴィア博物館、ブルノ)Jiří Hochman - www.zdenekburian.com/ and Fornuft s.r.o. / Moravské zemské muzeum,Brno

ニーヴ・パーカー《ヒプシロフォドン》(1950年代、ロンドン自然史博物館) © The Trustees of the Natural History Museum, London

第3章は「日本の恐竜受容史」で、19世紀に欧米で成立した恐竜のイメージは、世紀末には日本にも移入された。古生物学者・横山又次郎によって「恐竜」という訳語が作られて以来、科学雑誌や啓蒙書、子供向けの漫画や絵物語、ジュール・ヴェルヌの『地底旅行』(1864年)やコナン・ドイルの『失われた世界』(1912年)といった古典SFの翻訳など、恐竜を主題にした出版物が広く刊行される。

国内有数の恐竜アイテムの収集家である田村博氏のコレクションによって、明治から昭和にかけて我が国の文化史に登場する様々な恐竜や、恐竜をテーマにした数々の漫画を手掛けた所十三の代表作『DINO²(ディノ・ディノ)』の貴重な原画なども展示。

福沢一郎の《爬虫類はびこる》(1974年、富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館)や、立石紘一の《アラモのスフィンクス》(1966年、東京都現代美術館)、藤浩志の《Jurassic Plastic》(2023年、作家蔵)、篠原愛の《ゆりかごから墓場まで》(2010‐11年、鶴の来る町ミュージアム)といった作例のほか、書籍や雑誌などの資料も多数出品されている。

福沢一郎《爬虫類はびこる》(1974年、富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館)

立石紘一《アラモのスフィンクス》(1966年、東京都現代美術館)

藤浩志《Jurassic Plastic》(2023年、作家蔵)

篠原愛《ゆりかごから墓場まで》(2010‐11年、鶴の来る町ミュージアム)

書籍や雑誌などの資料も多数出品

最後の第4章は「科学的知見によるイメージの再構築」。20世紀後半から今日にかけて、恐竜を始めとする古生物についての科学的知見の拡大に伴い、古生物美術も更なる進化を遂げる。この章では、インディアナポリス子供博物館のランツェンドルフ・コレクションや福井県立恐竜博物館のコレクションなど多彩なアーティストの作品を紹介。

ダグラス・ヘンダーソン《ティラノサウルス》(1992年、インディアナポリス子供博物館[ランツェンドルフ・コレクション])や、小田隆の《篠山層群産動植物の生態環境復元画》(2014年、丹波市立丹波竜化石工房)なども興味を引く

ダグラス・ヘンダーソン《ティラノサウルス》(1992年、インディアナポリス子供博物館[ランツェンドルフ・コレクション]) Courtesy of the Children’s Museum of Indianapolis © Douglas Henderson

小田隆《篠山層群産動植物の生態環境復元画》(2014年、丹波市立丹波竜化石工房 )©小田隆/丹波市

兵庫県立美術館ギャラリー棟 3階ギャラリーの「ゴッホ・アライブ」

展示室に投影される大迫力の“ゴッホ”作品など

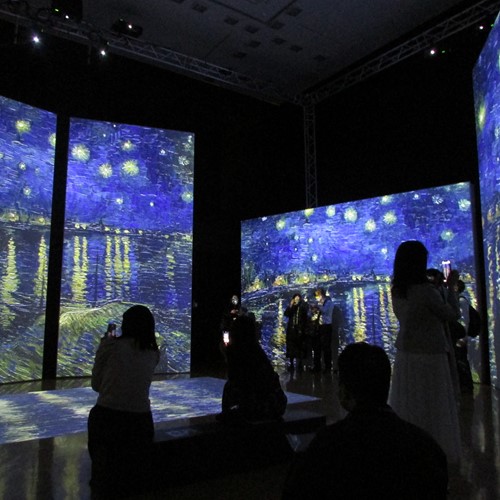

ゴッホの名画にまた出会えた。といっても作品は1点も出品されていない。暗闇の展示室に投影する大迫力の“ゴッホ”に包まれる企画展。最大7メートルの壁や柱、床に、最大40台のプロジェクターで映し出される3000以上の作品画像が光を放つ圧巻の展示空間に、クラシック音楽が体を包み込む新感覚の没入型展覧会だ。

オーストラリアの企画会社、グランデ・エクスペリエンセズが開発した「ゴッホ・アライブ」は、最新技術のマルチチャンネル・モーショングラフィックスと映画館品質のサラウンド音響、そして高精細のプロジェクターを組み合わせている。世界を巡回し850万人以上を感動させた展覧会で、日本では、名古屋市の金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)に続いての巡回だ。

ゴッホの作品展は、京都国立近代美術館で「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」(2017年)はじめ、京都市美術館で「ゴッホ展 空白のパリを追う」(2013年)、皿に名古屋市美術館で没後120年記念展「こうして私はゴッホになった」(2011年)を鑑賞している。約3年に一度の企画展のほか、国内で開催の各国の美術館展で所蔵の名品、さらには2000年にアムステルダムの国立ゴッホ美術館にも出向いていて、かなりの頻度でゴッホ作品を見てきた。

今回の映像による展覧会を楽しむためには、ゴッホの変遷を知っていた方が、より理解できるであろう。フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホは(1853‐90)は、オランダ南部のズンデルトで牧師の家に生まれた。一時は聖職者を志したが挫折し、画家を目指すことを決意する。その後オランダやベルギーなどに移り、4歳下の弟で画商のテオドルス(通称テオ)の援助を受けながら画作を続けた。

ゴッホは1886年、テオを頼ってパリへ。88年2月から南仏のアルル移住し、黄色い家をアトリエに、名作を次々に生み出した。芸術家たちの共同体を作ろうとポール・ゴーギャンを迎えての共同生活を試みたものの、次第に行き詰まり、自身による「耳切り事件」を契機に2ヵ月で破綻した。

90年5月、療養所を退所してパリ近郊のオーヴェール=シュル=オワーズに移り、画作を続けたが、7月に銃で自らを撃ち、2日後に死亡したという説がある。37年という短い生涯のうち、画家として活躍したのはわずか10年ほどだった。このため代表作のほとんどが晩年のわずか数年間で描かれたものだ。

展示室へのアプローチの長い廊下には、ゴッホの遺した印象的な言葉がパネル展示されている。その中には、「絵画における色彩とは、人生における熱狂だ」、「もし君が自然を愛するのなら、いたるところに美を見出すだろう」、「絵画にはそれ自身の命があり、それは画家の魂から発する」、「ぼくは何度も惨めな状態になったが、それでも静けさや、純粋な調和、そして音楽が心の中に鳴り響いていた」といった、ゴッホならではの名文句だ。

展示室へのアプローチの長い廊下には、ゴッホの遺した言葉のパネル展示

また映像展示のゴッホの作品の解説パネルもある。代表作の《ヒマワリ》(1889年、フィラデルフィア美術館)は、陽光に満ちた美しい世界を表現するものだったが、精神の病に苦しめられるほどに、ゆっくりと、しかし確実に崩れ去っていった。《アイリス》(1889年、J・ポール・ゲッティ美術館)は、サン=ポール=ド=モゾル療養院に入って、最初に完成した作品の一つである。

一面の《ひまわり》 ©️️RB Create

《聖月夜》(1889年、ニューヨーク近代美術館)は、療養院から見たサン=レミの町の光景で、強い感情を込めた不安定な筆遣いと、渦巻く空は画家の混乱する心の内を表わしている。《自画像》(1889年、オルセー美術館)は、一見穏やかな表情ながら、その顔には不安と動揺がにじみ出ており、正気と狂気の間を揺れ動いていた。

《ローヌ川の星月夜》の展示風景

ゴッホの《自画像》など Photo: Grande Experiences

いよいよ展示室に入ると、《アルルのフィンセントの寝室》(1889年、オルセー美術館)が再現されている。療養院に滞在中、記憶をもとに描いたもので、最も精力的だった日々の自宅での思い出を懐かしくよみがえらせている。

《アルルのフィンセントの寝室》(1889年、オルセー美術館)を再現

カーテンの仕切りをくぐると、暗闇の大きな展示室全体の右を向いても左を向いても床にも一面に映像の画面が展開。ただ映写されるだけでなく写真が絵に変わっていったり、汽車が走ったり、流れ星が流れたり、鳥が飛んだり、花びらが風に舞っていたりと画面が変わり、流れる音楽とともに、ゴッホの作品の世界観を浴びるように体感できる。

投影された映像 Photo: Grande Experiences

投影された映像 Photo: Grande Experiences

投影された映像 Photo: Grande Experiences

投影された映像 Photo: Grande Experiences

鑑賞順路はなく、新たな角度から作品の隅々に触れられ、展示室の真ん中には椅子やソファが置かれているので好きな場所でゆったりと楽しむことも。来場者は、オランダ、パリ、アルル、サン=レミ、オーヴェール=シュル・オワーズを巡る旅に誘われるように、ゴッホの世界に浸っているうちに時間が過ぎる。

投影された映像 Photo: Grande Experiences

投影された映像

投影された映像

投影された映像

出口には、「ひまわりの部屋」があり、壁面に鏡が取り付けられ、広大なひまわり園に身を置く感じになる。ここではスマホにアプリをダウンロードするとAR(拡張現実)でキャラクターのゴッホくんがひまわりの中に現われる仕掛けもある。

出口前に「ひまわりの部屋」

なお展示室はすべて撮影OK。会場に流れる楽曲は、アントニオ・ヴィヴァルディの「四季より嵐」、バッハの「無伴奏チェロ汲み曲 第1番とト短調」、日本民謡の「さくら、さくら」などが採用されている。