VOICE

アートへの招待31 工芸の粋、大阪と京滋で4企画展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫絵画や彫刻と並び美術品の一ジャンルである工芸とは、辞書的な意味で言えば、日常生活において使用される道具のうち、その材料・技巧・意匠によって美的効果を備えた物品、およびその製作の総称をさす。そうした工芸のすばらしさが鑑賞できる4企画展が大阪と京滋で同時期に展開。約100年前に思想家・柳宗悦が説いた民衆的工藝の展覧会「民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある」が大阪中之島美術館で9月18日まで、あべのハルカス美術館では人の手が生み出す「超絶技巧、未来へ! 明治工芸とそのDNA」が9月3日まで開催中だ。京都国立近代美術館では開館60周年記念「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」が9月24日まで、滋賀のMIHO MUSEUMでも2023年 夏季特別展「蒔絵百花繚乱―江戸時代の名工とその系譜」が8月20日まで、それぞれ開かれている。本来なら個別に取り上げたいのだが、更新時期もあって、まさに“工芸の粋”を一挙紹介する。

大阪中之島美術館の「民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある」

「衣・食・住」をテーマに民藝の品々約150件

日々の暮らしで使う手仕事の品に「美」を見出した「民藝」は、1920年代に柳宗悦を中心に提唱された。それから約100年経った今、「民藝」は私たちの生活に身近なものとして再認識されている。巷の多くの展覧会は鑑賞のための美の世界だ。日常生活の道具の中に、真の美を求めた民藝をあらためて見直そうとの趣旨だ。今回の展覧会では、民藝について「衣・食・住」をテーマにひも解き、暮らしで用いられてきた美しい民藝の品々約150件を展示し、柳が説いた生活の中の美、民藝とは何か、そのひろがりと今、そしてこれからを展望する。

また、いまに続く民藝の産地を訪ね、そこで働く作り手と、受け継がれている手仕事も紹介している。さらに、昨夏までセレクトショップBEAMSのディレクターとして長く活躍し、現在の民藝ブームに大きな役割を果たしてきたテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター)による、現代のライフスタイルと民藝を融合したインスタレーションも見どころだ。

そもそも民藝とは、大正時代末から昭和初期にかけて、柳宗悦(1981-1961)が提唱し、陶芸家の濱田庄司(1894-1978)や河井寛次郎(1890-1966)らによって、1926年に「日本民藝美術館設立趣意書」を発刊し始まった。日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品の中に「用の美」を見出し、活用する日本独自の運動として、現在でも多くの造形作家達にも多大な影響を与えている。

同展担当の北廣麻貴学芸員は「暮らしを豊かにするヒントとして、民藝の考えや思想のエッセンスを受け継いでいきたいと企画しました。民藝を知らない人にもこの展覧会を見てもらい、民藝について考えるきっかけになればと思います」と強調していた。

会場は3つの章で構成。第1章は「1941生活展」。柳が設立した日本民藝館(東京都目黒区)で開催された「生活展」で展示した民芸品を使ったテーブルコーディネートを再現。暮らしのなかで民藝を活かす手法として、モデルルームのような展示は当時珍しく、画期的だった。

ここでは日本民藝館「生活展」の再現展示や会場写真(1941年)をはじめ、《食器棚》(イギリス 19世紀)上から緑黒釉掛分皿 因幡牛ノ戸(1931年頃)、流描皿 河井寛次郎 京都(1927-28年頃)、藍鉄絵紅茶器 濱田庄司 栃木(1935年頃、いずれも日本民藝館蔵)、《スクロールバック・チャイルズアームチェア》(イギリス 19世紀、日本民藝館蔵)などが展示されている。

日本民藝館「生活展」の再現展示

日本民藝館「生活展」会場写真(1941年)

《食器棚》(イギリス 19世紀)上から緑黒釉掛分皿 因幡牛ノ戸(1931年頃)、流描皿 河井寛次郎 京都(1927-28年頃)、藍鉄絵紅茶器 濱田庄司 栃木(1935年頃、いずれも日本民藝館蔵)

Photo: Yuki Ogawa

《スクロールバック・チャイルズアームチェア》(イギリス 19世紀、日本民藝館蔵)

第Ⅱ章は「暮らしのなかの民藝─美しいデザイン」。柳は陶磁、染織、木工などあらゆる工芸品のほか、絵画や家具調度など多岐にわたる品々を、日本のみならず朝鮮半島、中国や欧米などへ旅し、収集を重ねた。時代も古くは縄文時代から、柳らが民藝運動を活発化させた昭和にいたるまでと幅広く、とりわけ同時代の、国内各地で作られた手仕事の日常品に着目し、それらを積極的に紹介した。この章では民藝の品々を「衣・食・住」に分類し、それぞれに民藝美を見出した柳の視点をひも解く。

「衣」を装う、「食」を彩る、「住」を飾る、といった視点で様々な民藝品が並び、《蓑》岩代檜枝岐(1930年代)や、《黄八丈着物》伊豆八丈島(1920-30年代)、《スリップウェア角皿》(イギリス18世紀後半-19世紀後半、いずれも日本民藝館蔵)、《桐文行燈》(江戸時代後期、個人蔵)などが出品されている。

《蓑》岩代檜枝岐(1930年代、日本民藝館蔵)

《黄八丈着物》伊豆八丈島(1920-30年代、日本民藝館蔵)

第Ⅲ章は「ひろがる民藝─これまでとこれから」。柳没後も民藝運動は広がりを見せた。濱田庄司、芹沢銈介、外村吉之介が1972(昭和47)年に刊行した書籍『世界の民芸』では、欧州各国、南米、アフリカなど世界各国の品々を紹介。各地の気候風土、生活に育まれたプリミティブなデザインは民藝の新たな扉を開いた。一方、民藝運動により注目を集めた日本各地の工芸の産地でも、伝統を受け継いだ新たな製品、職人たちが誕生。国内5つの産地から、これまでと現在作られている民藝の品々や、そこで働く人々の“いま”を展示。

そして、本章最後では、現在の民藝ブームの先駆者ともいえるテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター)の愛蔵品や、世界各地で見つけたフォークアートが“いま”の暮らしに融合した「これからの民藝スタイル」を、インスタレーション展示で提案する。

この章では、《人形》(ペルー・フニン県ワンカヨ、20世紀後半、静岡市立芹沢銈介美術館蔵)や、《小鹿田焼》(大分)、《八尾和紙》(富山)、《鳥越竹細工》(岩手)など、日本の各地で伝統を受け継がれた民藝活動の現況も追う。

《人形》(ペルー・フニン県ワンカヨ、20世紀後半、静岡市立芹沢銈介美術館蔵)

《小鹿田焼》(大分) Photo:Yuki Ogawa

あべのハルカス美術館の「超絶技巧、未来へ! 明治工芸とそのDNA」

精密な表現の木彫や金工など120点余

民藝とは異質の高度な熟練技術を駆使し、芸術的意匠を施して制作された逸品の数々。2019年に同館で開催した「驚異の超絶技巧!明治工芸から現代アートへ」をさらに発展させ、明治工芸のDNAを継承しつつ多様な素材と技法を駆使して、新たな領域に挑む現代作家の新作を中心に紹介する。進化し続ける作家たちが繰り出す驚きと感動の超絶技巧を、明治工芸の逸品とあわせて展示する。

素材は金属、木、陶磁、漆、ガラスなど多岐にわたる。明治時代にはさまざまな超絶技巧を施した工芸品が生産されて海外へ輸出され、外貨獲得の一端を担った。近年、海外へ渡った明治時代の工芸品を買い戻す動きがあり、調査研究が進んでいる。

この明治時代のDNAを受け継いだ現代の作家として、本展では17人の現代作家とその作品、そして彼らを刺激してやまない清水三年坂美術館蔵や個人蔵の明治工芸の逸品が展示されている。これまで工芸品はアートとしての存在感が薄かったが、近年アートの一分野として評価されるようになった。

まずは現代の先端をゆく作家たちの作品を画像とともにピックアップする。展覧会のチラシ表面を飾るのが、本展出品作家の中で最年長の前原冬樹(1962年東京都生まれ、神奈川県在住)の木彫《『一刻』スルメに茶碗》(2022年、朴・油彩・墨)だ。スルメを挟む木のクリップとチェーンから足先まですべてが一木から彫り出されている。

前原冬樹《『一刻』スルメに茶碗》(2022年、朴・油彩・墨)

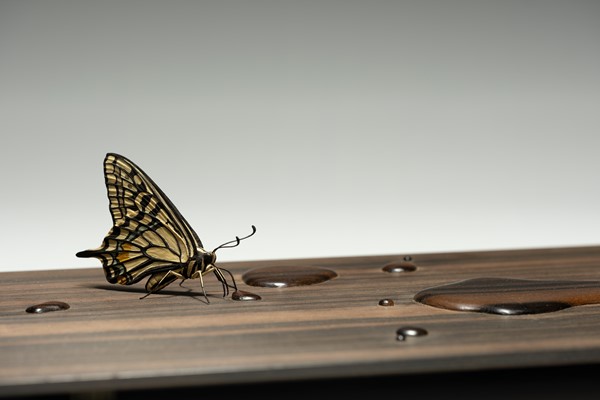

大竹亮峯(1989年東京都生まれ 埼玉県在住)の《月光》(2020年、鹿角・神代欅・楓・榧・チタン合金)や、福田亨(1994年北海道生まれ、埼玉県在住)の《吸水》(2022年、黒檀・黒柿・柿・真弓・朴・苦木・柳・ペロバローサ)も同じく木彫作品だ。《月光》は一年に一度、夜に花開く月下美人の花を、鹿の角を削り出した花びらで表現し、《吸水》は蝶の羽根はさまざまな色合いの木を象嵌することで表現している。

大竹亮峯《月光》(2020年、鹿角・神代欅・楓・榧・チタン合金)

福田亨《吸水》(2022年、黒檀・黒柿・柿・真弓・朴・苦木・柳・ペロバローサ)

金工では、本郷真也(1984年千葉県生まれ 千葉県在住)の《Visible 01 境界》(2021年、鉄・赤銅・銀)は、黒光りするカラスの羽根の1枚1枚まで精密に再現されている。

本郷真也《Visible 01 境界》(2021年、鉄・赤銅・銀)

ガラスでは、青木美歌(1981-2022年東京都生まれ)の《あなたと私の間に》(2017年、ガラス・ステンレススティール)も注目だ。無数の根が絡みあいながら繁茂し、たしかな生命活動を裏付ける。

青木美歌《あなたと私の間に》(2017年、ガラス・ステンレススティール)

稲崎栄利子(1972年兵庫県生まれ、香川県在住)の《Amrita》(2023年、陶土・磁土)は陶磁作品。網目のようなチェーンはすべて粘土から作られ、完成した作品は布のように折りたたむことさえできる。

稲崎栄利子《Amrita》(2023年、陶土・磁土)

明治の先達たちの作品も出品されている。安藤緑山(1885-1959)の牙彫《松竹梅》(清水三年坂美術館蔵)は、象牙を素材とした彫刻の名品。筍と梅の実、松ぼっくりを組み合わせたおめでたい主題の置物で、正月や祝賀の場に飾られたと考えられる

安藤緑山《松竹梅》(清水三年坂美術館蔵)

七宝では、並河靖之(1845‐1927)の《藤に蝶図対花瓶》(清水三年坂美術館蔵)は、黒の地色に対して藤の花が鮮やかに映えるが、この黒色を作る釉薬にも独自の技術が使われている。

並河靖之《藤に蝶図対花瓶》(清水三年坂美術館蔵)

京都国立近代美術館の開館60周年記念「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」

実用から自由な表現、前衛陶芸約180点

日用品の中に「用の美」を見出した民藝とは逆に、器という実用性から脱却し、陶による自由な造形表現目指した陶芸家グループがいた。戦後、京都で結成された走泥社だ。同時代の内外の前衛陶芸作品合わせ約180点で検証する

走泥社は1948年、八木一夫、叶哲夫、山田光、松井美介、鈴木治の5人で結成された。その後、会員の入れ替わりを経ながら50年間にわたり、日本の陶芸界を牽引してきた。本展では、走泥社結成25周年となる1973年までを主な対象として、創立メンバーを中心に語られてきた走泥社の活動全体を紹介する初の試みだ。1973年までに一時期でも走泥社の同人であった作家のうち、31名の作品や関連資料を集結した解散後初となる本格的な走泥社回顧展となっている。

今回の展覧会は走泥社の活動に焦点を当て、その意義や意味を再検証するものだ。ただ50年という走泥社の活動期間全体を見渡した時、日本陶芸界におけるその重要性は特に前半期に認められる。というのも、1960年代半ば以降、例えば1964年の現代国際陶芸展を皮切りに海外の動向が日本でも紹介されるようになり、走泥社が時代の中で有していた「前衛性」は次第に相対化されていくからだ。

当時の陶芸界に影響を与えたパブロ・ピカソやイサム・ノグチの作品、また同時期に前衛陶芸を牽引した四耕会、そして陶彫の辻晉堂や「現代国際陶芸展」(1964年)の出品作家ら、走泥社以外の団体や作家も一部交えつつ、前衛陶芸が生まれた時代を約180点の作品で振り返る。

展示は3章構成。章ごとの概要と主な作品を画像とともに取り上げる。第1章は「前衛陶芸の始まり 走泥社結成とその周辺(1954年まで)」。敗戦により社会の価値観が揺らいだ時代、前衛意識を持った陶芸家たちが現代的な造形として自立していく過程を追う。走泥社の前身にあたる青年作陶家集団から、四耕会や、当時の陶芸界に大きな影響を与えたバブロ・ピカソやイサム・ノグチの陶器作品も出品している

八木一夫の《ザムザ氏の散歩》(1954年、京都国立近代美術館蔵)はじめ、鈴木治の《作品》(1954 年、個人蔵)、宇野三吾の《ハニワ形花器》1950年頃 滋賀県立陶芸の森陶芸館蔵)など、初期の前衛陶芸が並ぶ。

八木一夫《ザムザ氏の散歩》(1954年、京都国立近代美術館蔵)

鈴木治《作品》(1954 年、個人蔵)

宇野三吾《ハニワ形花器》1950年頃 滋賀県立陶芸の森陶芸館蔵)

第2章は「オブジェ陶の誕生とその展開(1955-1963年)」で、陶によるオブジェが走泥社を中心に定着していく様子を見る。また彫刻家としての態度を貫いた辻晉堂の陶彫作品なども展示。ここでは山田光の《作品》(1957 年、岐阜県美術館蔵)や、辻晉堂の《時計》(1956年、京都国立近代美術館蔵)などに注目だ。

山田光《作品》(1957 年、岐阜県美術館蔵)

辻晉堂《時計》(1956年、京都国立近代美術館蔵)

第3章は「『国際陶芸展』以降の走泥社(1964-1973年)」。東京オリンピック記念で開催された初めての国際陶芸展で、日本の陶芸家が己の置かれた位置を再考するきっかけになった。走泥社同人たちがどのような仕事を展開したのかを探る。熊倉順吉の《風人’67》(1967年、京都国立近代美術館蔵)や、林康夫の《ホットケーキ》(1971年、和歌山県立近代美術館蔵)などが紹介されている。

熊倉順吉《風人’67》(1967年、京都国立近代美術館蔵)

林康夫《ホットケーキ》(1971年、和歌山県立近代美術館蔵)

MIHO MUSEUMの2023年 夏季特別展「蒔絵百花繚乱―江戸時代の名工とその系譜」

最盛期の江戸から続く系譜を辿る約180点

最後になったが、日本特有の「蒔絵」は、江戸時代にもっとも花開いた伝統工芸だ。17世紀の後期、一般には名を知られない存在であった蒔絵師たちは、京都の観光案内書『京羽二重』などに紹介され、やがて自らの名を作品に記し始める。名を残さない工人であった蒔絵師たちが歴史の表舞台に登場し、多彩で個性的な蒔絵の世界を展開する。本展はこうした蒔絵師達の作品を、後に日本の伝統工芸へと繋がる彼らの系譜とともに約180点で辿っている。

蒔絵とは、漆器の表面に漆で絵や文様、文字などを描き、漆が乾かないうちに金や銀などの金属粉を「蒔く」ことで器面に装飾を行う。粉を蒔いて絵にするところから「蒔絵(まきえ)」と呼ばれている。

日本での蒔絵の起源は、奈良時代に制作された正倉院宝物の《金銀鈿荘唐大刀》の鞘の装飾に用いられた。その後、平安時代から「蒔絵」として定着し、鎌倉時代に蒔絵の基本的な技法(平蒔絵・研ぎ出し蒔絵・高蒔絵)が完成し、江戸時代になって、朝廷や幕府、大名の調度品とて好まれる。江戸中期となると、京都や江戸の富裕町人らによる需要が増え地方にも普及し、技術が底上げされ、日本の伝統工芸としての蒔絵の礎を築くことになる。

展示は5章で構成されているが、代表作は第3章の「蒔絵百花繚乱―京都・江戸における流行」に展示されている原羊遊斎作・酒井抱一下絵《花鳥蒔絵正月揃》(19世紀、MIHO MUSEUM蔵)。柳に鶴を描いた四段の重箱と、梅花に俳句を散らす銚子若松に鶴を配した三組盃を合わせ一揃とした銘品だ。

原羊遊斎作・酒井抱一下絵《花鳥蒔絵正月揃》(19世紀、MIHO MUSEUM蔵)

第1章は「蒔絵師の系譜―山本春生を例に」で、2代春正景正作《桐鳳凰蒔絵卓(部分) 》(江戸時代 17-18世紀、名古屋市博物館蔵)は、画像は天板だが、内に曲がる鶯足の卓だ。《芦鶴蒔絵硯箱》伝後水尾天皇所用(江戸時代 17世紀、泉湧寺蔵)は、芦の水辺に3羽の弦をあしらった優雅な硯箱で、後水尾天皇の遺愛品と伝わる。

2代春正景正作《桐鳳凰蒔絵卓(部分) 》(江戸時代 17-18世紀、名古屋市博物館蔵

《芦鶴蒔絵硯箱》伝後水尾天皇所用(江戸時代 17世紀、泉湧寺蔵)

第2章は「御用蒔絵師―蒔絵師たちの源流」。ここでは《夕顔蒔絵象嵌料紙箱(部分) 》笠翁銘(江戸時代 18世紀、京都国立博物館蔵)や、伝五十嵐道甫作《朝顔蒔絵伽羅箱》(江戸時代 17世紀、個人蔵)などが出品されている。

《夕顔蒔絵象嵌料紙箱(部分) 》笠翁銘(江戸時代 18世紀、京都国立博物館蔵)

伝五十嵐道甫作《朝顔蒔絵伽羅箱》(江戸時代 17世紀、個人蔵)

第4章は不昧公(ふまいこう)の名で知られる松江藩松平家七代藩主治郷が施主となった、小島漆壺斎作・狩野伊川院下絵《蝶蒔絵白粉解香合》不昧公在銘(江戸時代 19世紀、個人蔵)などが並ぶ。

小島漆壺斎作・狩野伊川院下絵《蝶蒔絵白粉解香合》不昧公在銘(江戸時代 19世紀、個人蔵

最後の第5章「明治維新―系譜から伝統へ」では、 米田孫六作《牡丹蒔絵堤重》(江戸~明治時代 19世紀、[色絵牡丹文徳利]:野々村仁清作17世紀、金沢市立中村記念美術館蔵)などの華麗な蒔絵作品が目を引く。

米田孫六作《牡丹蒔絵堤重》(江戸~明治時代 19世紀、[色絵牡丹文徳利]:野々村仁清作17世紀、金沢市立中村記念美術館蔵)