VOICE

アートへの招待46 世界初公開の若冲や、芭蕉と蕪村の名品展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫京都・嵐山の景勝地に2019年10月オープンした福田美術館は今秋、開館5周年を迎えた。伊藤若冲や竹内栖鳳をはじめ、江戸時代から近代にかけての、日本画コレクションを幅広く所蔵し、年4回の企画展を実施しているが、今回は節目の記念展。そのタイトルは、「京都の嵐山に舞い降りた奇跡!! 伊藤若冲の激レアな巻物が世界初公開されるってマジ?!」(略称:若冲激レア展)と、約40字もの長さだ。《果蔬(かそ)図巻》を、初めてお披露目するなど若冲の作品約30点が並ぶだけあって、主催者の意気込みが窺える。近隣の嵯峨嵐山文華館の企画展「HaikuとHaiga ― 芭蕉と蕪村、二人のカリスマ ―」と併せて取り上げる。ともに、2025年 1月19日までの会期だ。

福田美術館の「若冲激レア展」

世界初公開の《果蔬図巻》など若冲作品約30点

福田美術館は、嵐山屈指の観光名所である渡月橋からほど近くに立地する私設美術館だ。オーナーは、消費者金融大手・アイフルの創業者である福田吉孝会長。館長は長女の川畑光佐さんが務めている。「100年続く美術館」をコンセプトに、「たとえ美術に詳しくない方が見ても、感動を覚えるような」作品を中心に集められた。

福田美術館の外観

福田美術館展示室

庭が美しい福田美術館の廊下

主な所蔵品日本絵画を中心とした作品約1500点。琳派から円山四条派、京都画壇の作品を中心としており、俵屋宗達、円山応挙、与謝蕪村、伊藤若冲、葛飾北斎、横山大観、竹内栖鳳、上村松園、速水御舟、竹久夢二らの作品を有する。

建築設計は東京工業大学の安田幸一名誉教授が担当し、京町屋の要素を取り入れた和モダンなデザイン。展示室は蔵をイメージして設計され、高透過率のガラスを使用した展示ケースと、最先端の照明システムによって、日本画を観賞するのに最も適した環境となっている。また、大堰川と渡月橋が最も美しく見える絶景カフェも併設している。

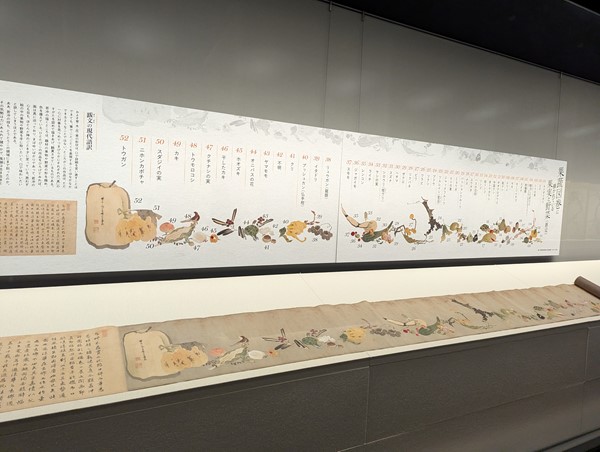

伊藤若冲《果蔬図巻》(1970年以前、福田美術館蔵)

伊藤若冲《果蔬図巻》部分(1970年以前、福田美術館蔵)

今回の記念展の目玉である《果蔬図巻》(1790年以前)は、若冲が70代の時に描かれた全長3メートル余りの大作で、若冲ならではの美しい色彩を用いてさまざまな野菜や果物が描かれた巻物だ。

伊藤若冲《果蔬図巻》の展示風景

70代で色絵を描いた例は少なく、重要文化財に指定されている《菜蟲譜(さいちゅうふ)》(1790年頃、佐野市立吉澤記念美術館所蔵)の前に描かれていることから、今後若冲に関する研究を進める上で大きな意味を持っていると言える。

また、若冲と深い親交を持っていた相国寺の僧・梅荘顕常(ばいそうけんじょう)[大典](1719-1801)の直筆による跋文(ばつぶん)が、巻物の最後に添えられており、《果蔬図巻》の価値をより高めている。大典は本作を絶賛すると共に、依頼者や若冲との交流についても述べており、史料としても大変貴重だ。

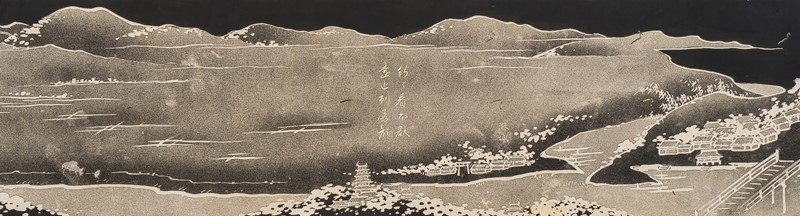

今回の展覧会では《果蔬図巻》に加え、福田美術館が所蔵する若冲の作品約30点を一挙公開。現存する若冲の作品の中で最も若い時期に描かれたとされる《蕪に双鶏図》(18世紀)や、大典と共に京都から大阪まで舟で移動した時の風景を元に制作された版画《乗興舟(じょうきょうしゅう)下絵》(1767年)も展示している。

伊藤若冲《乗興舟 下絵・梅荘顕常 賛》(1767年、福田美術館蔵)

さらに、若冲が影響を受けた白隠禅師や中国清の画家、沈南蘋やその弟子たちの作品も併せて、約50点を展示することで、未だ謎が多い若冲の人生を垣間見るように3章で構成されている。プレスリリースを参考に、主な内容と展示品を取り上げる。

第1章は「若冲と彼が影響を受けた画家たち」。江戸時代中期の画家、伊藤若冲(1716-1800)は、京都の錦市場にある青物問屋「枡屋」の長男として生まれ、23歳の時、父が亡くなったことをきっかけに家業を継ぐ。仕事のかたわら絵を描 いていたが、40歳頃、自身が真に追求したい絵画の道に専念するため隠居を決意し、家業を弟に譲る。

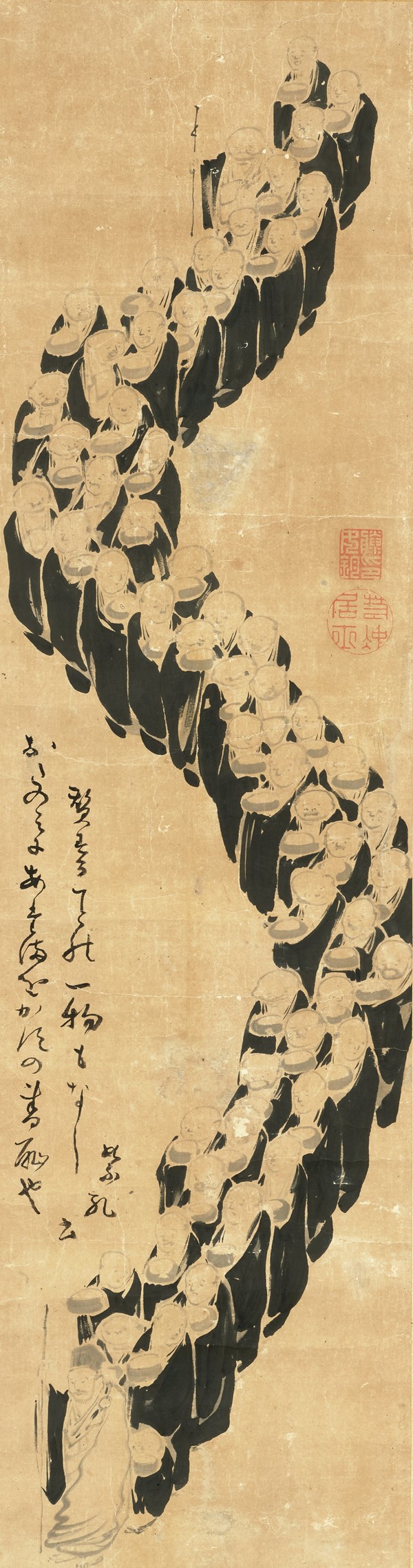

若冲は、長崎に滞在した中国人の画家・沈南蘋や、その弟子などの、当時最新の絵画を学びながら画技を極めていく。42歳から約10年かけて完成させた《動植綵絵》(18世紀、三の丸尚蔵館)はその集大成といえる。また、愛らしい動物や禅宗で人気のあった達磨などを、若冲独自の感覚で描いた水墨画も目を引く。

伊藤若冲《蕪に双鶏図》(18世紀、福田美術館蔵)

伊藤若冲《托鉢図》(18世紀、福田美術館蔵)

ここでは、30代初めに描いた最初期の作品《蕪に双鶏図》や「筋目描き」という技法を使った《芦葉達磨図》、《鶏図押絵貼屏風》、《托鉢図》(いずれも18世紀)など、初期から晩年までの作品を展示。同時に、若冲が影響を受けた中国人画家の作品や黄檗宗(おうばくしゅう)の僧侶による作品なども展示し、若冲作品の背景に迫っている。

伊藤若冲《鶏図押絵貼屏風》右隻(1797年、福田美術館蔵、前期)

伊藤若冲《鶏図押絵貼屏風》左隻(1797年)、福田美術館蔵、後期)

第2章は「《果蔬図巻》世界初公開 大典と大阪で活躍した画家たち」で、先述の《果蔬図巻》は 長さ約3メートルの巻物。絹地に50数種の色鮮やかに野菜や果物が描かれている。巻末には、相国寺の僧侶で若冲が40~50代の頃に親しく交流した大典の跋文が付けられており、若冲の絵を絶賛するとともに、本作が浪華(現・大阪)の森玄郷(げんきょう)という人物から依頼されたものであることなどを伝えている。

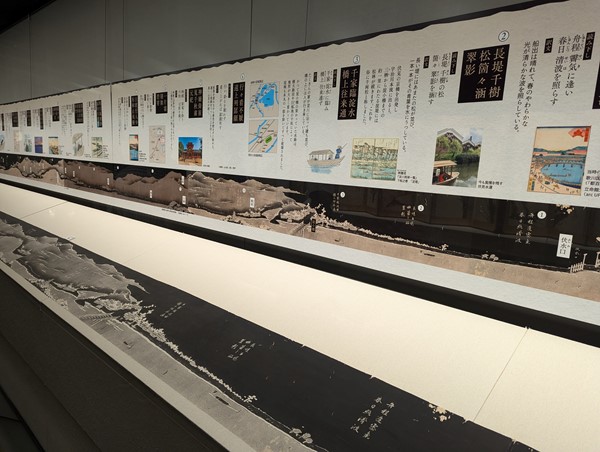

《乗興舟》の展示風景

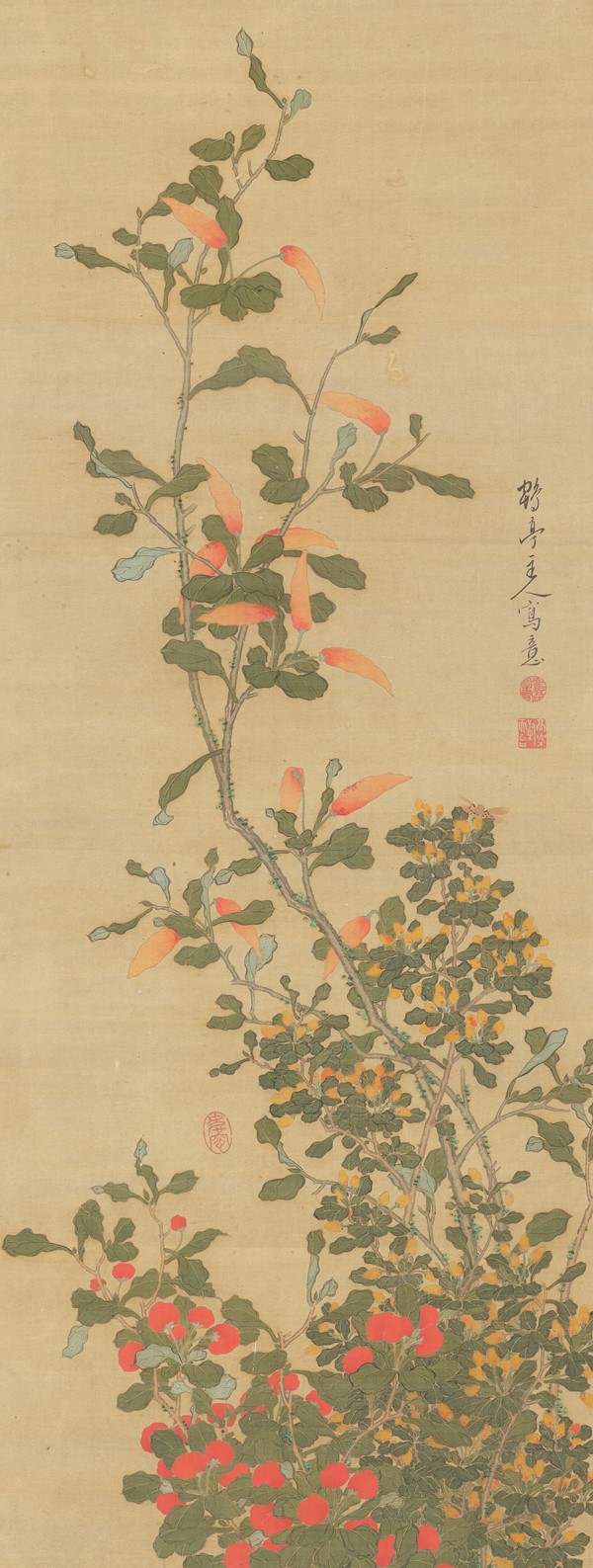

同時に、若冲と大典が京から大阪へ下るために乗った舟からの風景を版画で表現した《乗興舟》(じょうきょうしゅう)と、若冲が70代から85歳で亡くなるまでの作品を併せて展示。大阪で活躍し、若冲と近しい画風を持つ黄檗宗の僧侶・鶴亭(かくてい)や葛蛇玉(かつじゃぎょく)、佚山の《群鶴図》(18世紀)などによる個性溢れる作品も出品されている。鶴亭浄光筆による《蕃椒図》(18世紀)や《梅・竹図押絵貼屏風》(1767年)も初公開の作品だ。

佚山《群鶴図》(18世紀、福田美術館蔵)

鶴亭浄光《蕃椒図》(18世紀、福田美術館蔵)

第3章は「若冲と同時代の画家 曽我蕭白と円山応挙」。京都で活躍した奇想の画家・曽我蕭白(1730-1781)と、写生画の天才・円山応挙(1733-1795)の作品に注目。彼らは室町時代から続く狩野派の手法を学んだ後、自分の個性を頼りに思うままに自らの表現を打ち出した。

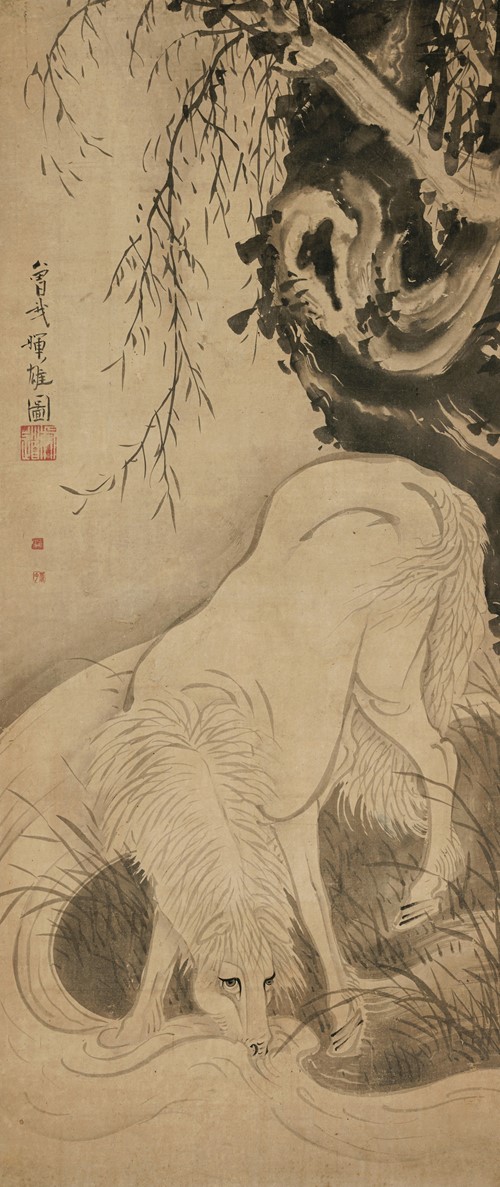

曾我蕭白《柳下白馬図》(18世紀、福田美術館蔵)

京の商家に生まれた蕭白は、室町時代の画家・蛇足の系譜に連なる「蛇足軒十世」と名乗る。荒々しい筆致や大胆な構図で知られているが、《柳下白馬図》(18世紀)など描く対象を的確に把握する力や細密で精確な描写も見逃せない。

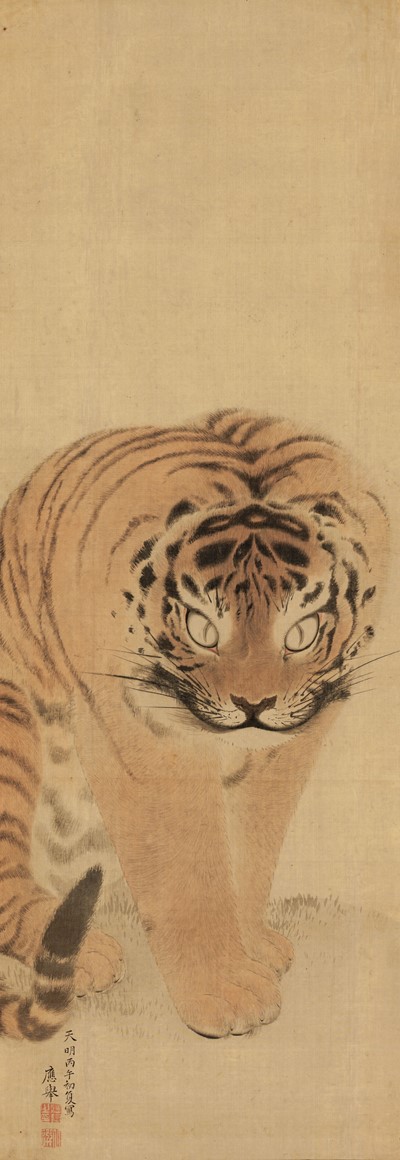

円山応挙《虎図》(1786年、福田美術館蔵)

一方、円山応挙は丹波国亀岡の農家に生まれた画家で、それまでの形式的な描法にとらわれず、綿密な観察に基づいた「写生」をもとにした作品を描くことで人気を博した。《虎図》(1786年)が展示されている。独自の表現を模索し続けた2人の作品を比較しながら鑑賞するのも一興だ。

なお、殆どの作品が通期展示となっていて、一部の屏風作品のみ右隻・左隻の入れ替えを行う予定という。

嵯峨嵐山文華館の企画展「HaikuとHaiga ― 芭蕉と蕪村、二人のカリスマ ―」

芭蕉直筆の『野ざらし紀行』や蕪村の俳画多数

嵯峨嵐山文華館(旧 小倉百人一首殿堂 時雨殿)は、公益財団法人小倉百人一首文化財団が運営する。小倉百人一首や日本画をはじめとする京都ゆかりの芸術・文化を展示、振興するための施設である。2006年1月から2017年3月まで営業していた百人一首ミュージアム「時雨殿」を改装し、2018年11月1日に「嵯峨嵐山文華館」としてリニューアルオープンした。

前身の「時雨殿」は、運営財団の理事長を務めていた任天堂元社長の山内溥の私財を投じて建設された施設であったが、2012年のリニューアルを機に京都商工会議所や神社、仏閣等の地元関係者らが財団役員に。2017年さらに財団は入れ替わり、アイフル株式会社会長の福田吉孝が理事長に就任している。

嵯峨嵐山文華館の1Fギャラリー

嵯峨嵐山文華館の2F畳ギャラリー

建物は、1階は常設展示「百人一首ヒストリー」と企画展スペース、2階は企画展を開催する120畳の畳ギャラリーとなっている。年4回開催される企画展では、福田美術館との共催企画なども行っている。

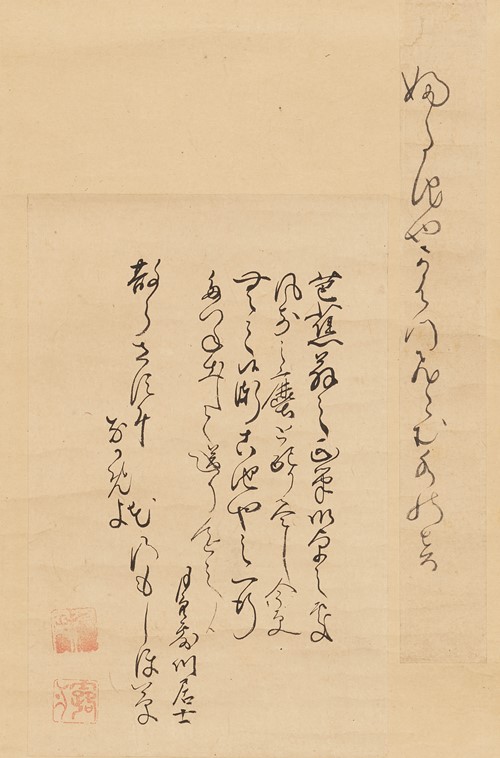

今回の展覧会では松尾芭蕉(1644-1694)直筆の《ふる池や》短冊や、同じく芭蕉が自ら筆をとって描いた絵が添えられた《野ざらし紀行図巻》、与謝蕪村(1716-1783)が直筆で俳句と絵を描いた《いかだしの》など、俳句と俳画の秀作が展示されている。

俳句はわずか17音のなかに、季節を表す言葉を読み込むという約束事がある。世界でも類をみない特徴。当初は「俳諧の連歌」と呼ばれ、数人または数十人で読む連歌のうち、身近な題材や滑稽な内容のものを指した。その後、芭蕉の登場によって、連歌の最初の句(発句)だけを詠んだり鑑賞したりするようになった。「俳句」という語が用いられるのは明治時代以降のこと。テレビ番組等の影響で最近人気を博し、海外でも「Haiku」として知られている。

俳画は俳句と絵が1つの画面にかかれた作品のことで、芭蕉をはじめ多くの俳人たちが揮毫した。なかでも、蕪村の俳画は詠まれた情景や事柄を そのまま描くのではなく、見る人の想像が膨らむような趣向が凝らされている。これは絵画という異なる分野に類い希な才能を発揮した蕪村だからこそ到達した境地といっていい。

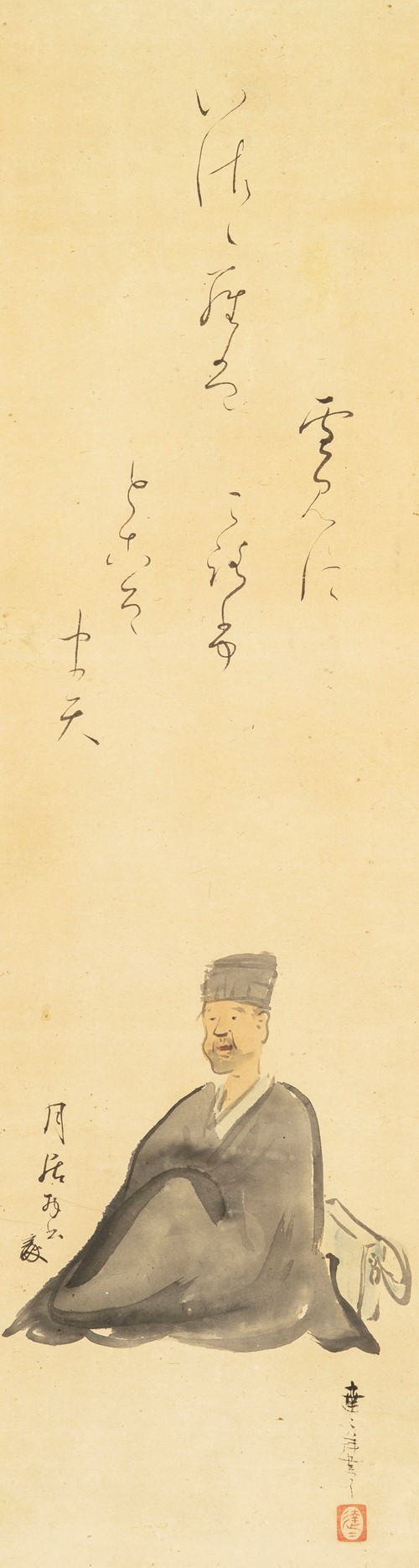

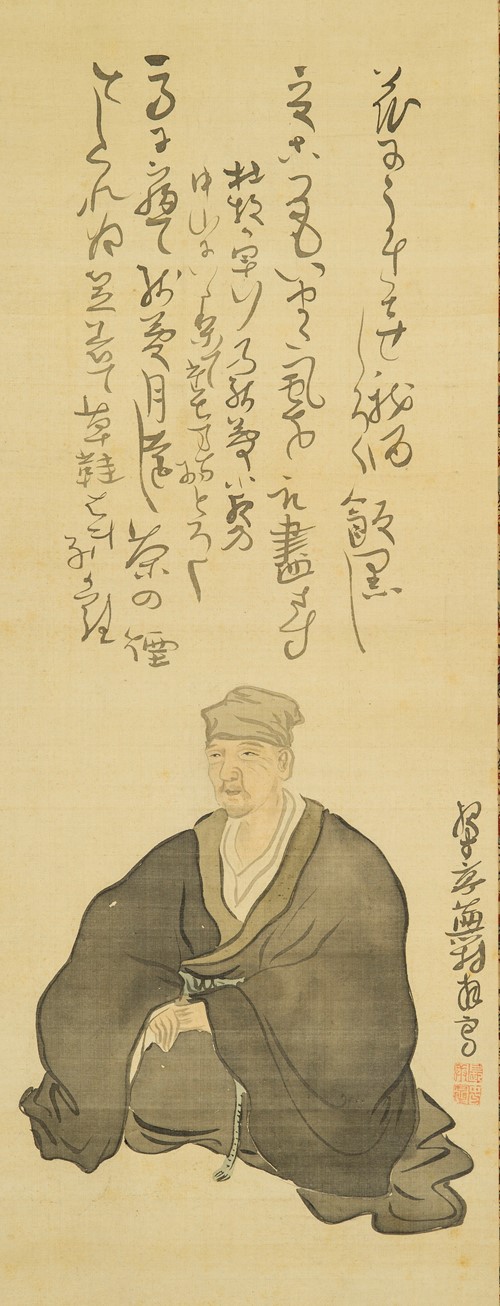

中村芳中《松尾芭蕉像》(18-19世紀、福田美術館蔵)

松尾芭蕉 《「古池や」発句短冊・極書》(17世紀、福田美術館蔵)

こちらに企画展も3章構成。第1章は「芭蕉の俳句」で、俳聖・松尾芭蕉にまつわる作品が紹介されている。まず中村芳中の《松尾芭蕉像》(18-19世紀)と、芭蕉直筆の《ふる池や》が目に留まる。芭蕉ほど生涯にわたって俳句の作り方(俳風)を変化させた人物は稀。40歳頃までは言葉遊びを中心とした俳風や当時流行していた字余りや漢詩の調子を用いて句を作っていた。

41歳の秋、「野ざらし」(骸骨)になることを覚悟した句を詠んで出発した『野ざらし紀行』では、特に名前もない山に春を感じたという体験を「春なれや名もなき山の薄霞」という句にするなど、旅の中で見たことをそのまま句にするようになる。

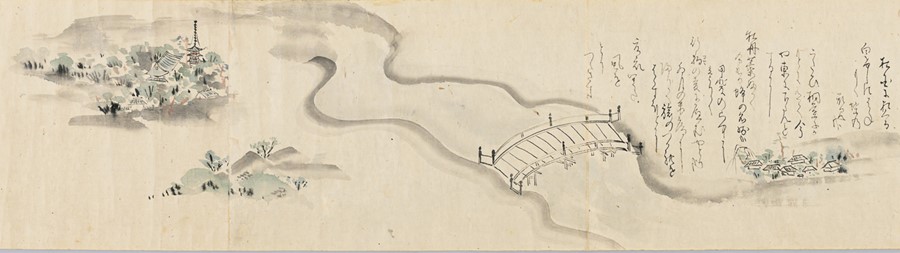

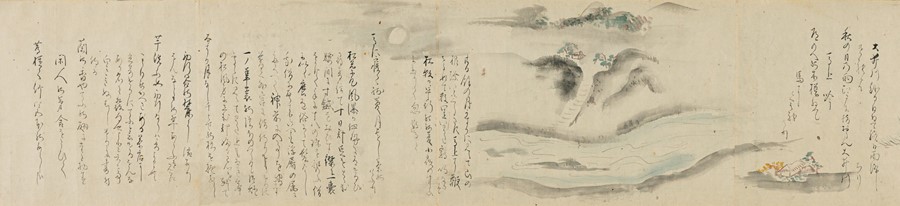

松尾芭蕉《野ざらし紀行図巻》冒頭・野ざらしを部分(17世紀、福田美術館蔵)

松尾芭蕉《野ざらし紀行図巻》白けしに/牡丹蕊/甲斐・行駒の/ 江戸・夏衣部分(17世紀、福田美術館蔵)

松尾芭蕉 《野ざらし紀行図巻》大井川・秋の日の/道のべの/馬に寝て部分(17世紀、福田美術館蔵)

芭蕉自らこの旅の様子を絵に表し、文字を加えた《野ざらし紀行図巻》(17世紀)は、2022年に再発見され、福田美術館のコレクションに加わった。このたび、嵯峨嵐山文華館としては初めての展示となった。

松尾芭蕉《野ざらし紀行図巻》巻子(17世紀、福田美術館蔵)

芭蕉直筆の『野ざらし紀行』は天理本(天理大学付属天理図書館蔵)以外に福田本(福田美術館蔵)しか確認されておらず、中でも福田本は全体にわたって文章とともに鮮やかな挿絵が描かれた貴重な作品だ。

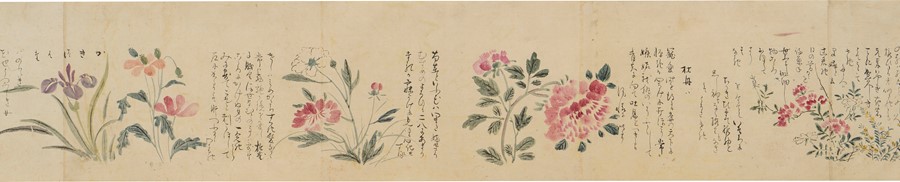

この章では、《野ざらし紀行図巻》の他に《「ふる池や」発句短冊・極書》(17世紀)など芭蕉の代表作品を展示。また、芭蕉に絵を教えたとされる森川許六の《百花譜》を初公開している。了川の《奥の細道図巻摸写》部分(1833年)も展示している。

森川許六《百花譜》部分(1704年、福田美術館蔵)

森川許六《百花譜》部分(1704年、福田美術館蔵)

了川《奥の細道図巻摸写》部分(1833年、福田美術館蔵)

第2章は「蕪村の俳画」。蕪村は大坂に生まれ、20歳頃江戸に出て俳諧を学びぶが、27歳から約10年間僧侶として北関東・東北地方を放浪する。42歳頃から京に定住し、僧侶を辞めて結婚した。

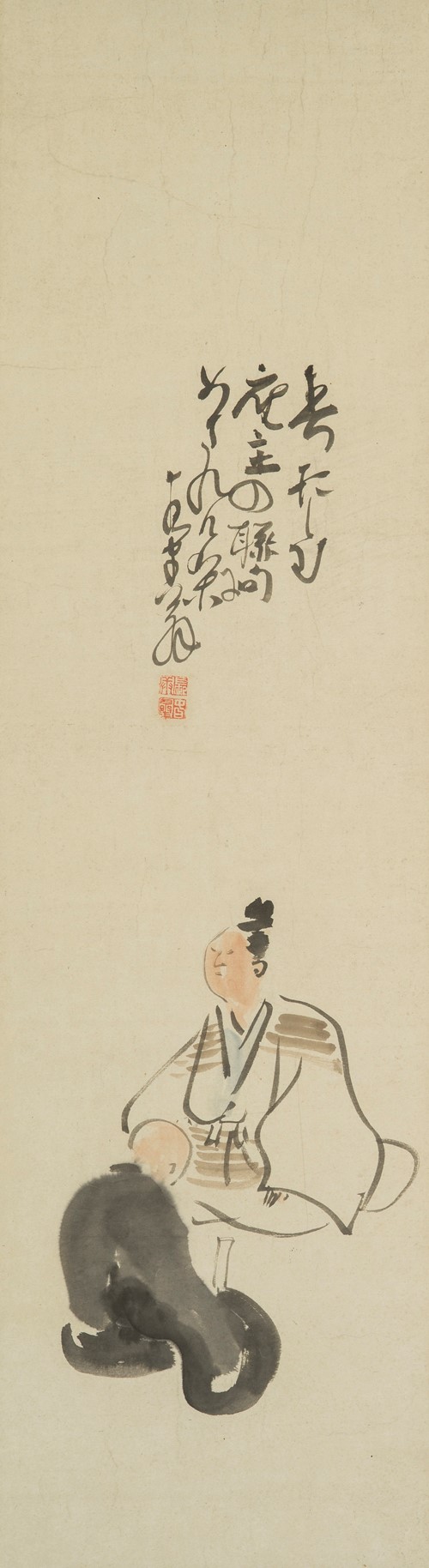

与謝蕪村《松尾芭蕉像》(1782年頃、福田美術館蔵)

与謝蕪村《春惜しむ》自画賛(18世紀、福田美術館蔵)

蕪村は、絵画と俳諧の2つの分野で活躍し、絵に発句を書き添えた作品を多数描く。これは後に「俳画」と呼ばれるが、蕪村の時代にまだこの用語はなく、手紙の中では「俳諧ものの草画」と呼ばれた。「草画」とは細部まで丁寧に描いたり、濃い色を付けず、大まかに描いた作品を指した。

ここでは蕪村の俳画を多く展示するだけでなく、横井金谷(きんこく)ら弟子の作品や呉春による俳画も出品されている。

池田遙邨《山頭火シリーズ すすきのひかりさえぎるものなし》(1988年、福田美術館蔵)

最後の第3章は「池田遙邨 山頭火シリーズ」。大正から昭和にかけて活躍した画家・池田遙邨(ようそん)は、大阪で洋画を学んだ後、小野竹喬の紹介で竹内栖鳳に師事して日本画へと転向した。93歳で亡くなるまで、精力的に絵筆を執り続けた。晩年は漂泊の俳人・種田山頭火(たねださんとうか)に心を寄せ、彼の句の世界を絵画化することに挑戦した。これらは「山頭火シリーズ」と呼ばれ、現在28点が確認されているが、そのうちの《山頭火シリーズ すすきのひかりさえぎるものなし》(1988年頃)など4点とその下絵を展示している。