VOICE

アートへの招待48 震災などテーマに現代アートの企画展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫2025年は昭和100年の記念すべき年に当たるが、あの未曽有の大惨事となった阪神・淡路大震災から30年の節目でもある。1995年1月17日の震災では、兵庫県立美術館の前身である兵庫県立近代美術館(1970-2001)も建物や収蔵品に被害を受けた。兵庫県立美術館では阪神・淡路大震災30年の企画展「1995⇄2025 30年目のわたしたち」(~3月9日)と、コレクション展Ⅲ「あれから30 年-県美コレクションの半世紀」(~4月6日)を、連動して開催中だ。被災した兵庫県立近代美術館(現・兵庫県立美術館王子分館)に2012年オープンした横尾忠則現代美術館でも阪神・淡路大震災30年「横尾忠則の人生スゴロク展」(~5月6日)が開かれている。震災関連ではないが、大阪中之島美術館では夫妻で芸術家の「Space In-Between:吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン」(~3月2日)も催されているので、現代アートの視点をじっくり鑑賞してほしい。

兵庫県立美術館の阪神・淡路大震災30年企画展「1995⇄2025 30年目のわたしたち」

震災を超え、「希望」の出発点としての位置づけ

同館は震災復興の文化的シンボルとして2002年に開館した。これまでも震災後の節目の年に関連展示を開催しているが、今回が初めての特別展会場での自主企画展である。阪神・淡路大震災から30年を迎えるに際し、それぞれの立場から現代美術に挑む、田村友一郎、米田知子、束芋、森山未來・梅田哲也、國府理、やなぎみわ、の6組7名のアーティストによるグループ展を取り上げている。

1995年から2025年までの30年の間に、アメリカ同時多発テロ(2001年)をはじめ、東日本大震災(2011年)、ロシア軍によるウクライナ侵攻(2022年)、そしてイスラエルとハマスの武力衝突(2023年)、能登半島地震(2024年)など、世界は多くの自然災害や紛争に見舞われてきた。

明るい未来を想像することはますます困難な状況となっているが、そのような時代に求められる希望とは――。簡単には答えの出ないこの問いを、それでも、あるいはだからこそ考え続けるための、ひとつの場となることを目指し、本展を企画したという。当時の震災を振り返るだけでなく、「希望」の出発点として位置づけてほしいとの趣旨だ。

まずトップバッター田村友一郎(1977年富山県生まれ)は、写真から映像、舞台まで多彩なメディアを横断し、土地固有の歴史的主題から身近な大衆的主題まで幅広い着想源から作品化する。

田村友一郎の展示風景

マイクロソフト社のOS「Windows95」も配置

田村の展示は、長い廊下を進むことから始まる。この廊下と展示室を組み合わせて、1995年という時代の記憶を呼び覚ます仕掛けだ。館の廊下の階上に盆栽を設置し、展示室には能が行われる「本舞台」に見立てたインスタレーションをつくりあげた。展示室の床には倒れた盆栽や、割れた窓、さらには、震災の発生した95年に発売されたマイクロソフト社のOS「Windows95」が配置されている。田村は1995年へのタイムスリップから、震災によって日常が変わってしまった日常を想起させる。

次に米田知子(1965年明石市生まれ、ロンドン在住)は、20世紀のイデオロギーをテーマに、戦争や震災の傷跡が残る日本国内およびヨーロッパ、東欧、アジアなど幅広い地域における人々の記憶が強く残る場所を訪れ、制作を続ける。

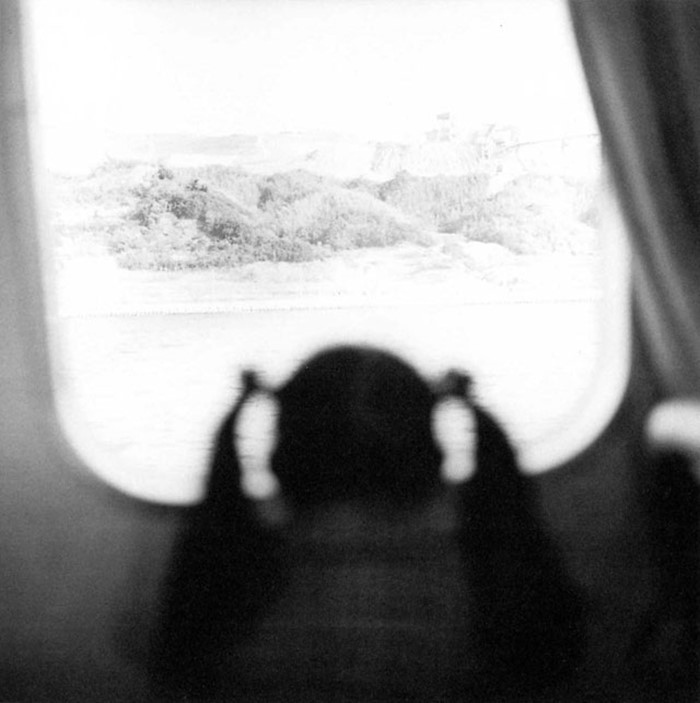

米田知子《震源地、淡路島》(1995年、国立国際美術館蔵)©Tomoko Yoneda/Courtesy of ShugoArts

米田は二つの展示室に作品を展開。一つ目は、米田が95年の震災直後に撮影した作品と、10年を経た2005年に神戸各所で撮影した作品だ。95年の作品は瓦礫や路上に散らばった生活用品が、05年には被災者の遺体がかつて安置されていた学校の教室や、瓦礫が撤去されたあとに造成された新たな住宅などが被写体となっている。二つ目の展示室には、1995年の震災の日に生まれ、30年近くの日々を生きてきた人々のポートレートで、いまを生きる人々の生がはっきりと映し出されている。

束芋(1975年神戸市出身、長野県在住)は、手描きドローイングと日本の伝統的な木版画の色彩を思わせるアニメーションを用いたインスタレーション作品で知られ、現代日本社会に潜む問題をシュールでシニカルに表現する。

束芋の展示風景

震災時、神戸で被災したものの、思い返してもその実感があまりなかったという。会場で束芋は「神戸の家」と「神戸の学校」という他者と生活する場をモチーフとした新作の映像作品を展示している。両作とも、家と学校が箱庭的な空間としてとらえた作品だ。年齢を重ね、震災をより客観的に見られるようになった束芋が、あの日、あの時、何があるのかを、アニメーションによって探っている。 束芋の記憶をたどる旅といえよう。

森山未來(1984年兵庫県生まれ)は、俳優として日本の映画賞を多数受賞。ダンサーとして第10回日本ダンスフォーラム賞受賞。東京2020オリンピック開会式ではオープニングソロパフォーマンスを担当。梅田哲也(1980年熊本県生まれ)は、劇場の機能にフォーカスした舞台作品、現地にある日常的な素材と物理現象としての動力を活用したインスタレーションに加え、多彩なパフォーマンスを繰り広げ、先鋭的な音響のアーティストとしても知られる。

森山未來・梅田哲也の展示風景

二人は展示室に用意した黒電話、そしていたるところに置かれたラジオから音声を流す。そこには過去の絶望の話とも、これからの希望の話ともとれる言葉が紡がれている。

國府理(1970年京都府生まれ、2014年に逝去)は、乗り物に植物や生態系を組み合わせ、「移動」と「循環」をテーマにした大型の立体作品を発表してきたが、展示した作品の点検中の事故により2014年4月逝去した。死の前年に、西宮市大谷記念美術館で「國府理 未来のいえ」を鑑賞し、あいちトリエンナーレ会場で、今後の制作などについて懇談した思い出がよぎる。

國府理の展示風景

会場では東日本大震災によって発生した原発事故から発想した、熱源を水中で冷やしながらエネルギー源を稼働させるという、原子力発電の仕組みにも似た《水中エンジン》のパーツを展示。作品のアイデアを記したドローイングなどが展示されている。

最後の作家やなぎみわ(1967年神戸市生まれ、京都府在住)は、ジェンダーや老いなどを合成写真の手法を用いた表現で注目され、2011年からは演劇活動も行っている。1993年エレベーターガールをテーマにした作品で一躍有名になり、美術作家、舞台演出家としても活躍する。

やなぎみわの展示風景

今回は『古事記』を題材とした写真と、ライフワークとして取り組んできた野外劇の映像を展示している。妻・イザナミと夫・イザナギが黄泉平坂(よもつひらさか)で争い、巻き込まれた人々が生き死にする。やなぎはイザナミが男神たちに投げつけられて動きを封じられた「桃」を題材に、写真シリーズを撮影。写真や劇を通して、神話を語り直すことで、未曾有の震災に新たな視座を投げかける。

兵庫県立美術館の阪神・淡路大震災30年のコレクション展Ⅲ「あれから30 年-県美コレクションの半世紀」

震災後に加わった収蔵品の数々や修復作品も

前身の兵庫県立近代美術館が開館して25年、四半世紀を迎えようとする時期、阪神・淡路大震災に見舞われた。建物だけでなく展示中の作品が落下、転倒、破損するなど美術品も大きな被害をこうむった。あれから30年を迎え、特別展と連動し、美術館全体で震災30年を考える企画展示である。加えて、県立近代美術館が開館して55年=約半世紀となることから、兵庫県立美術館のコレクションを改めて振り返る機会となる。

展示は2部構成。第1部は「あれから30年 阪神・淡路大震災と兵庫県立美術館」。 震災直後から時の経過とともに、惨状を記録した絵画、版画、写真、震災前の記憶を呼び起こさせる作品、支援のために寄せられた作品、震災を忘れない表象となる作品など、震災さまざまな作品がさまざまな思いを抱く人々により制作され、震災から救い出された作品も含め、それらの一部が縁あって1995年以降にコレクションに加わった。

西田眞人《瓦礫の街》(1996年)

堀尾貞治《震災風景》(1995年)

震災後に収蔵された作品に加えて震災で損傷しその後修復された彫刻作品を、その修復過程とともに紹介している。主な展示作品に、震災の様子を伝える西田眞人の《瓦礫の街》(1996年)や、吉見敏治の《阪神電車石屋川車庫(神戸市東灘区)》(1996年)、堀尾貞治の《震災風景》(1995年)、マーテンス・トンの《長田町の壁(紙のモニュメント)》(1997~2011年)などがある。

マーテンス・トン《長田町の壁(紙のモニュメント)》(1997~2011年)

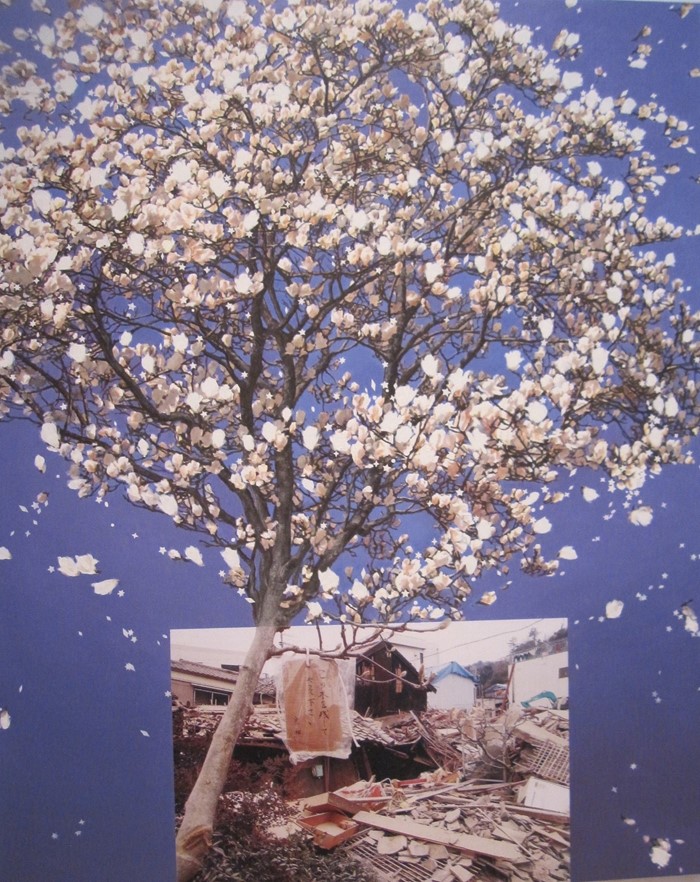

さらに福田美蘭の《淡路島北淡町のハクモクレン》(2004年)や、棚田康司の《たちのぼる―少年の場合》(2012年)と《たちのぼる―少女の場合》(2013年)などがある。

福田美蘭の《淡路島北淡町のハクモクレン》(2004年)

棚田康司の《たちのぼる―少女の場合》(2013年、手前)と《たちのぼる―少年の場合》(2012年)の展示

「よみがえった作品-彫刻作品の修復について」では、ジャン・アルプの《陽気なトルソ》(1965年)や、北村正信の《つぼみ》(1932年)Ga展示されている。

第2部は「兵庫県立美術館の半世紀」。その中で「県美コレクション収集の軌跡―6つの視点から」の、章ごとのタイトルと主な作品を取り上げる。第1章の「近代の光-黎明期の油彩画と版画」に、神中糸子の《揖保川風景》(1888―92年)、鈴木清一の《少女》(1922年)、第2章の「海辺の光景-阪神間モダニズムと1930年代の洋画」に、浅原清隆の《海を見た》(1937年)など。

続く第3章の「流動するイメージ」に、元永定正の《作品》(1961年)、嶋本昭三の《作品》(1960年)、第4章の「周縁の終焉 サブカルと前衛」に、西山美なコの《ときめきエリカのテレポンクラブ♡ポスター(68枚)》(1992年)、横山裕一 の《ふれてみよ》(2014年)など。

西山美なコの《ときめきエリカのテレポンクラブ♡ポスター(68枚)》(1992年)

さらに第5章の「線のトリセツ―日本美術のなかの線」に、村上華岳の《秋の山》(1939年、~2月16日展示)や、津高和一の《作品》(1961年)、田中敦子の《作品》(1961年)、第6章の「心の内奥へ―南画と表現主義」には、水越松南の《証城寺秋月》(1961年、~2月16日展示)や、前田寛治の《新緑風景》(1929年)などが展示されている。

横尾忠則現代美術館の阪神・淡路大震災30年「横尾忠則の人生スゴロク展」

波乱万丈の人生を、作品71点によって再構成

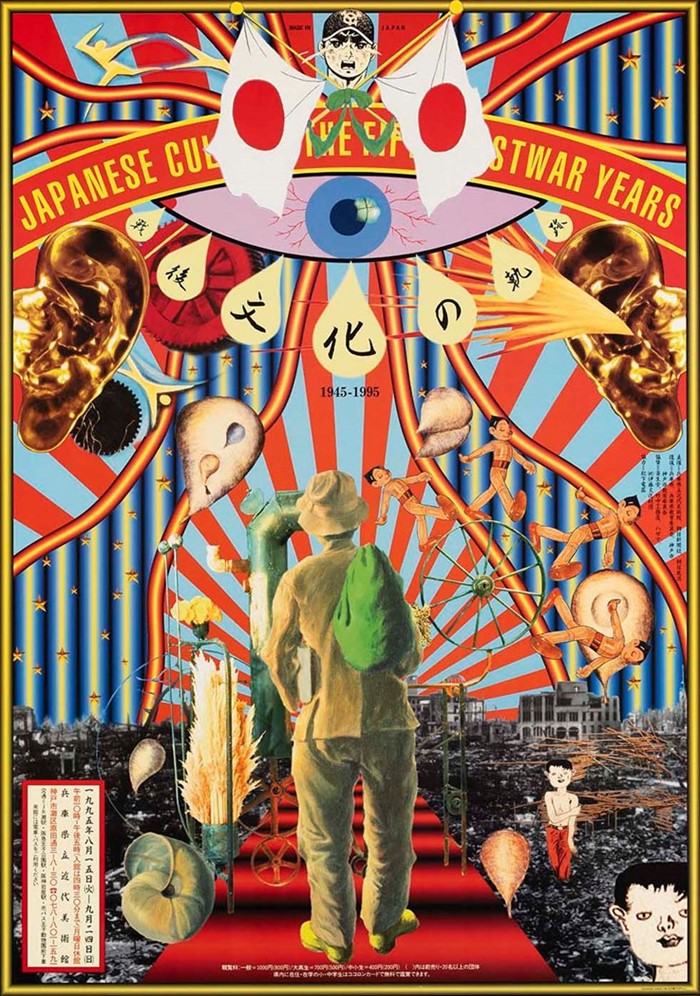

この美術館は、先述した通り兵庫県立近代美術館の分館を改装した建物だ。当時、筆者が在籍していた朝日新聞社では「戦後文化の軌跡1945-1995」展の共催を準備していた。震災半年後で本館が使えなくなり、分館で開催にこぎつけた。震災直後、筆者ら朝日のスタッフが救援物資を背に、大阪から歩いて慰問したことは忘れられない。この展覧会のポスターは横尾作品で会場に展示されている。

横尾忠則「戦後文化の軌跡1945-1995」展ポスター

前置きはさておき、今回の企画は、展示空間をスゴロクに見立てた展覧会。横尾忠則の波乱万丈の人生を、作品によって再構成している。誕生から思春期に至る西脇編、デビュー作から近年までの作品をまとめた東京編に分け、計71点を展示している。

来場者は実際にルーレットを回して遊びながら鑑賞することができる。無事「あがり」にたどり着けるかどうかは運任せ。なすがままに運命を受け入れてきた横尾の生き方さながらに、楽しく遊びながらその作品に親しむことができる、前代未聞の試みだ。

西脇編からスタート。横尾忠則の誕生から思春期に至る故郷西脇で過ごした多感な時代を、主に当時の記憶やエピソードを題材とした絵画作品でたどっている。後の「アーティスト」横尾忠則の芸術世界の原点がちりばめられている。《1936年、一人の男が真実の追求のために生まれた》(1988年)や、《大入満員》(1994年、ともに横尾忠則現代美術館蔵)などが並ぶ。

横尾忠則《1936年、一人の男が真実の追求のために生まれた》(1988年、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《大入満員》(1994年、横尾忠則現代美術館蔵)

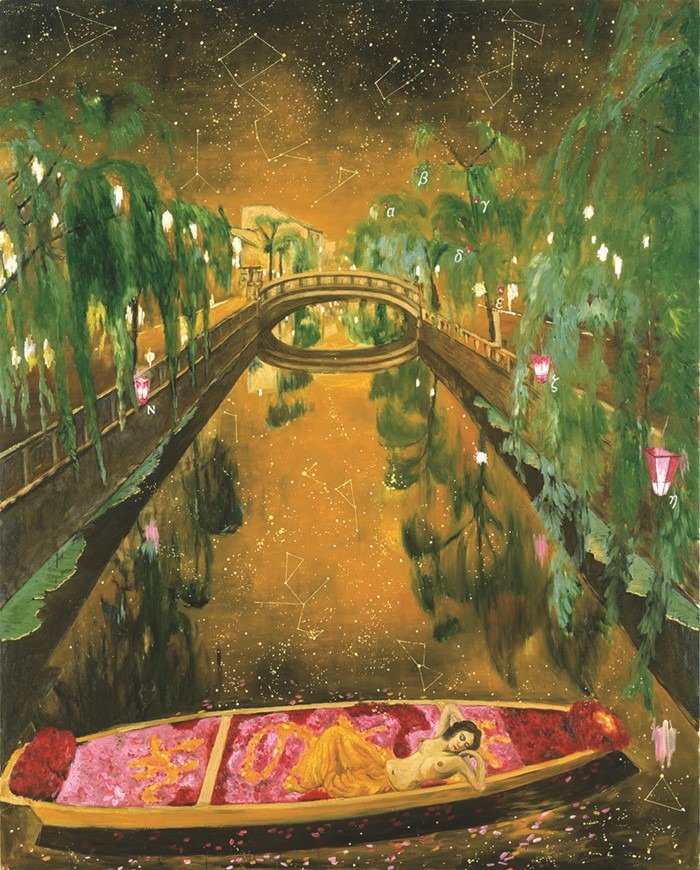

東京編では、上京後の「アーティスト」横尾忠則の軌跡をたどる。異色の「グラフィック・デザイナー」として、社会現象を巻き起こした青年時代。横尾に影響を与えた人物たちとの出会いと別れ。画家宣言後の苦難の道程を経て、「画家」としての名声を確立するまでの波乱万丈の人生は、まさにスゴロクのように運命に翻弄されつつも、驚くほどドラマチックだ。《城崎幻想》(2006年)、《横尾忠則現代美術館(横尾忠則現代美術館)》(2012年)、《二刀流再び》(2021年 、いずれも横尾忠則現代美術館蔵)が展示されている。

横尾忠則《城崎幻想》(2006年、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《横尾忠則現代美術館(横尾忠則現代美術館)》(2012年、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《二刀流再び》(2021年、横尾忠則現代美術館蔵)

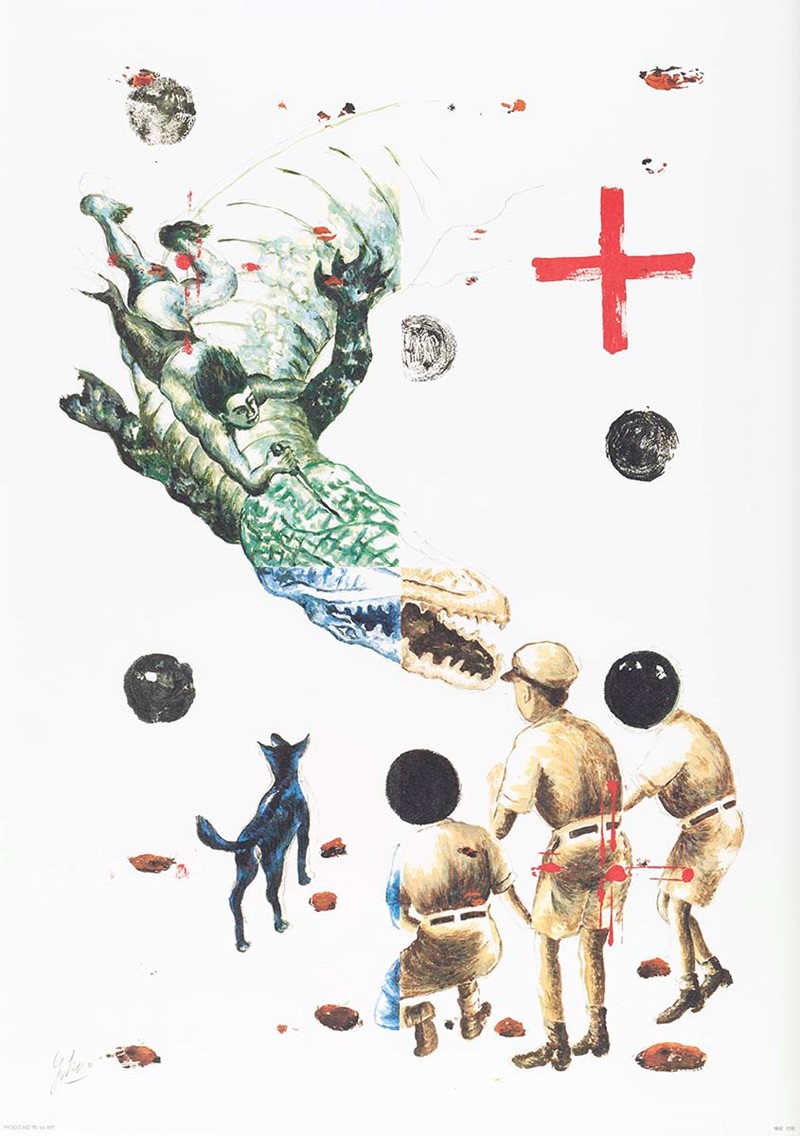

横尾に大きな衝撃を与えた阪神・淡路大震災に関連する《Hyogo Aid '95 by Art(Hyogo Aid '95実行委員会)》(1995年 、横尾忠則現代美術館蔵)の作品や、被災地を元気づけるために制作したチャリティーポスターなど5点も出品されている。

横尾忠則《Hyogo Aid '95 by Art(Hyogo Aid '95実行委員会)》(1995年、横尾忠則現代美術館蔵)

特設コーナーでは、阪神・淡路について同館が横尾にインタビューした映像もあり、震災後の神戸を訪れた際の記憶などを語っている。さらに横尾忠則コレクションギャラリーで、「Yokoo Tadanori Collection Gallery 横尾忠則を遊ぶ」が同時開催されていて、トランプ、花札、ジグソーパズルなど、“遊び”と関連した資料を特集している。

大阪中之島美術館の「Space In-Between:吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン」

スイスで活躍、芸術家夫妻の日本初の回顧展

美術展の楽しみの一つは、知られざるアーティストの作品と出合い鑑賞できることだ。スイスを代表するグラフィックデザイナー、タイポグラファーであるヨゼフ・ミューラー=ブロックマンと、そのパートナーであり芸術家の吉川静子の二人の活動と作品を紹介する展覧会だ。しかも、この二人のアーティストにとって日本初となる大規模な回顧展である。

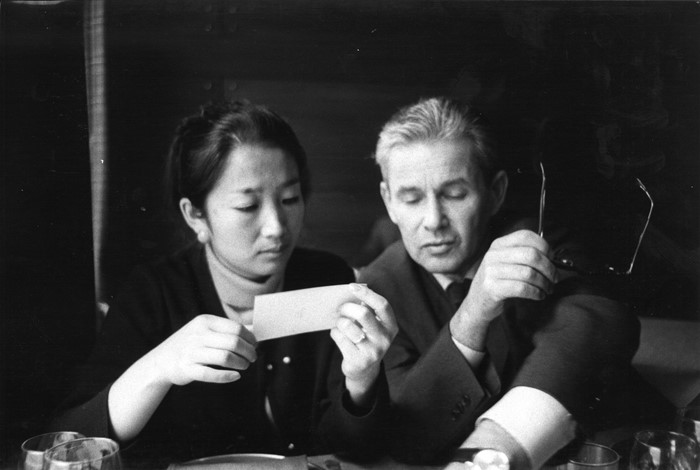

吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン(1965年頃、チューリヒにて)

Copyright and courtesy of the Shizuko Yoshikawa and Josef Müller-Brockmann Foudation

二人はチューリッヒを拠点として芸術活動、教育活動に従事した芸術家だった。 ミューラー=ブロックマンが亡くなった後も、吉川はチューリッヒで画家として晩年まで制作を続けた。吉川の芸術世界とミューラー=ブロックマンの卓越した構成的デザイン———アートとデザインという分野を超えた二人の活動の軌跡をたどる今回の企画展は、在日スイス大使館の後援を受け、日本とスイスの国交樹立160周年を記念して、二人合わせ約200点の作品が並ぶ。

吉川静子(1934-2019)は、スイスで生涯の大半を過ごす。ウルム造形大学で学び、「スイス・コンクリート・アート」のアート・シーンに紹介された後、ヨゼフ・ミューラー=ブロックマンと結婚しチューリッヒに活動拠点を置く。

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン(1914-1996)は、1960年代から80年代にかけて数度にわたり来日。亀倉雄策など日本のデザイナーと親交を深める一方、デザイン学校や美術大学で教鞭をとり日本のデザイン教育にも貢献した。

二人の出会いは、1960年に東京で開催された世界デザイン会議において、津田塾大学で英文学を学んだ吉川が通訳としてこの会議に参加したことによる。この世界的な会議に刺激を受けた吉川は、ドイツのウルム造形大学に留学しデザインを学んだ後、ミューラー=ブロックマンの事務所で働き始める。二人は結婚し、生涯を共にしながら、芸術家としてそれぞれに進むべく道を開拓した。

吉川の作品は、空気感と瞬間性に作品制作の重点を置くようになり、徐々にオーソドックスなコンクリート・アートの伝統から離れていく。初期の「色影」シリーズや太陽をモチーフとしたドローイング、その後の「シルクロード」シリーズにその例を見ることができる。

ミューラー=ブロックマンは、チューリッヒ工科大学で学びデザイナーとして本格的に活動を始めると、画面上にイラストレーションと文字を構成したポスターを制作するようになる。大学の教授陣や同時代のグラフィックデザインからの影響も伺える多数の作品が出品されている。

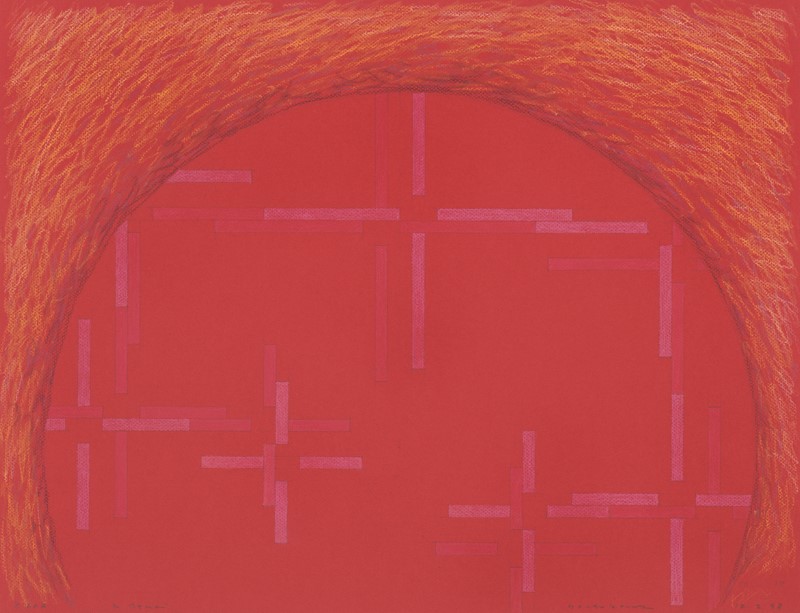

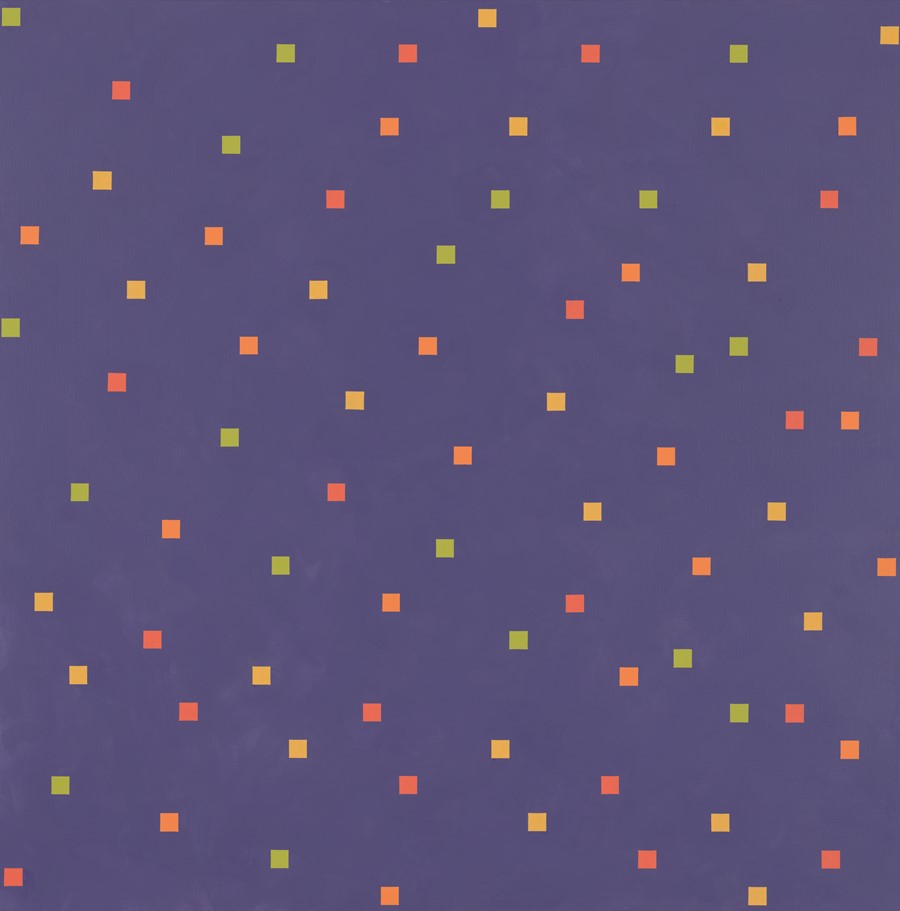

吉川静子《z606 ローマ》(1998年、吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン財団蔵)Copyright and courtesy of the Shizuko Yoshikawa and Josef Müller-Brockmann Foundation

吉川静子《m779 生命の脈動 15》(2011年、吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン財団蔵)Copyright and courtesy of the Shizuko Yoshikawa and Josef Müller-Brockmann Foundation

吉川静子《m780 生命の脈動 16》(2011/2012年、吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン財団蔵)Copyright and courtesy of the Shizuko Yoshikawa and Josef Müller-Brockmann Foundation

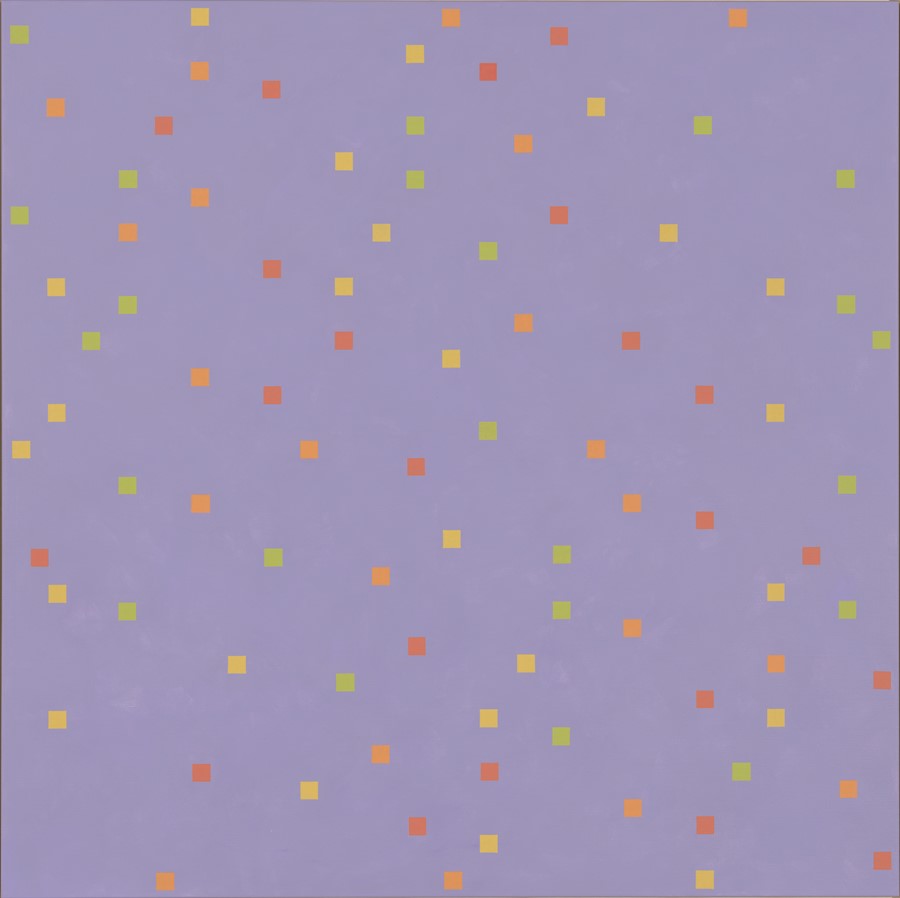

二人の主な出品作を掲載する。吉川静子の作品では、《z606 ローマ》(1998年)や、《m779 生命の脈動 15》(2011)、《m780 生命の脈動 16》(2011/2012年、いずれも吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン財団蔵)など。

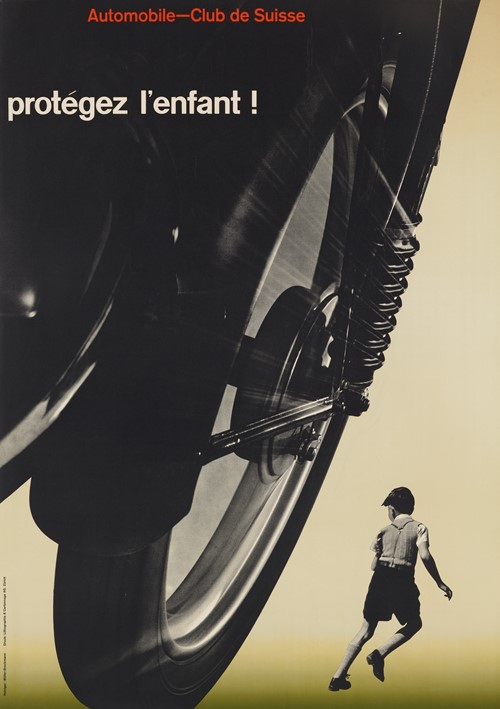

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン《スイス自動車クラブ 子供を守れ!》(1953年、サントリーポスターコレクション(大阪中之島美術館寄託)(C)Museum für Gestaltung Zurich, Switzerland

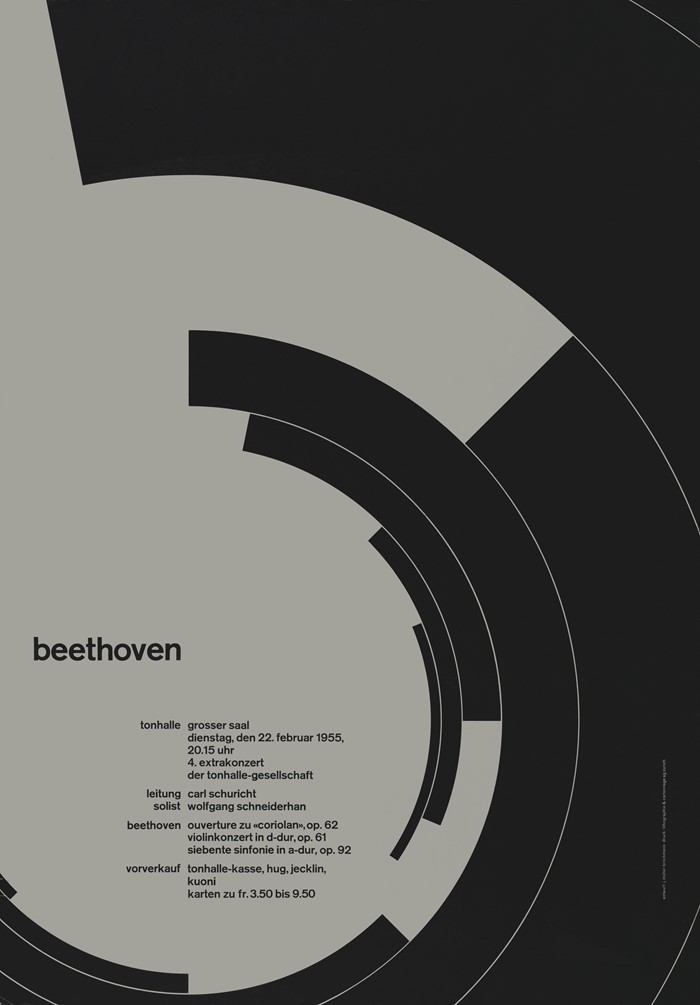

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン《第4回特別コンサート ベートーベン》(1955年、個人蔵[スイス] )(C)Museum für Gestaltung Zurich, Switzerland

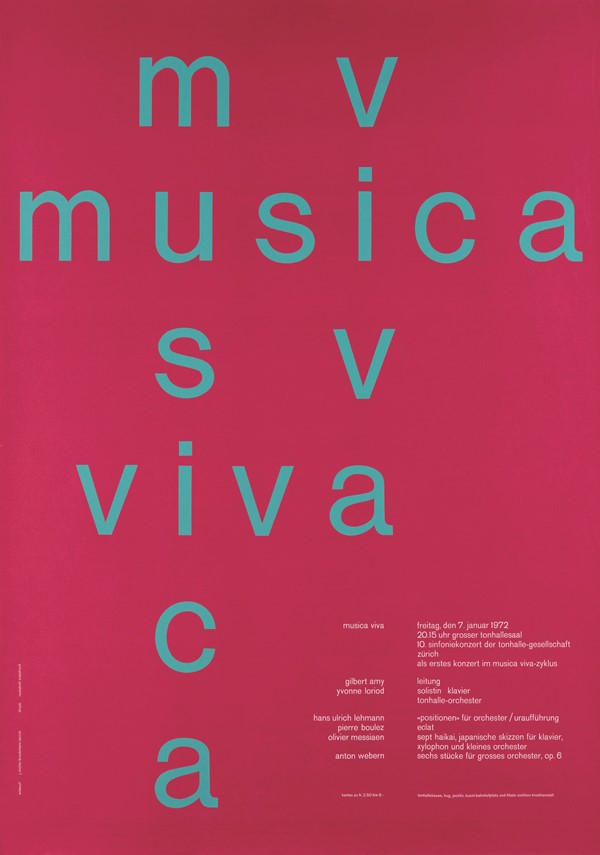

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン《チューリッヒ管弦楽団 ムジカ・ヴィヴァ・コンサート 1972》(1972年、大阪中之島美術館蔵)(C)Museum für Gestaltung Zurich, Switzerland

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマンの方は、《スイス自動車クラブ 子供を守れ!》(1953年、サントリーポスターコレクション(大阪中之島美術館寄託))や、《第4回特別コンサート ベートーベン》(1955年、個人蔵[スイス])、《チューリッヒ管弦楽団 ムジカ・ヴィヴァ・コンサート 1972》(1972年、大阪中之島美術館蔵)などが展示されている。