VOICE

アートへの招待51 国宝が関西の3館に集結

文化ジャーナリスト 白鳥正夫「お宝の中のお宝」というべき国宝が関西の3館に集結している。奈良国立博物館は開館130年を記念する特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」を、大阪市立美術館では大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展「日本国宝展」を、さらに京都国立博物館でも大阪・関西万博開催記念特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」を、いずれも6月15日まで催している。3館合わせ約260件もの国宝が鑑賞できる、まさに“美の饗宴”。初夏の季節、関西は万博とともに美術の世界も大盛り上がりだ。

奈良国立博物館の開館130年記念特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」

祈りや文化を伝え継承する国宝112件を一挙公開

奈良国立博物館は1895年(明治28年)4月29日に開館(当時は帝国奈良博物館)して以来、今年が節目の130周年。これを記念し、同館ではこれまでで最大規模となる国宝展が実現した。その名も「超 国宝」展 。とびきり優れた宝という意味とともに、時代を超え先人たちから伝えられた祈りやこの国の文化を継承する人々の心もまた、かけがえのない宝であるという思いを込めたという。

「国宝」という言葉が登場するのが「古社寺保存法」が制定された1897年で、法令上初めて使われる。神仏にまつわる祈りの造形にはそれらを生み出し、守り伝えてきた先人たちの深い思いが込められている。「国宝」は私たちの歴史・文化を代表する国民の宝として広く知られている。古来、独自の美意識によって生まれ国の宝として登録された文化財の内、美術工芸品は912件(2025年)を数える。

この特別展では、奈良博や奈良の歴史に関わりの深い国宝を中心に、未来の国宝ともいうべき重要作品など、日本が世界に誇る名品の数々をご紹介。会期中に国宝112件、重要文化財16件を含む143件が展示される。 展示は7章構成。プレスリリースを参考に各章の内容と主な展示品(すべて国法)を画像と合わせて取り上げる。

第1章は「南都の大寺」。明治維新による急激な社会変動の中、仏像をはじめとする多くの文化財は散逸の危機に瀕した。奈良博の歴史はこうした文化財の保護とともにあったといえる。奈良博の130年を祝し、縁の深い仏像や名宝の数々が大集合。とりわけ《観音菩薩立像(百済観音)》(飛鳥時代・7世紀 奈良・法隆寺、通期)は圧倒的な存在感。《金銅八角燈籠火袋羽目板》(奈良時代・8世紀、奈良・東大寺、5月16日~)も注目される。

国宝《観音菩薩立像(百済観音)》(飛鳥時代・7世紀 奈良・法隆寺、通期)

国宝《金銅八角燈籠火袋羽目板》(奈良時代・8世紀、奈良・東大寺、5月16日~)

第2章は「奈良博誕生」。奈良博の誕生以前、1875年から18回にわたり、東大寺を会場として奈良の文化財や産業を紹介する「奈良博覧会」が開催された。その反響は、やがて博物館の構想に結びつき、帝国博物館(現 東京国立博物館)に次いで誕生した。この章では《竜首水瓶⦆(飛鳥時代・7世紀、東京国立博物館・法隆寺献納宝物、通期)などが出品されている。

国宝《竜首水瓶⦆(飛鳥時代・7世紀、東京国立博物館・法隆寺献納宝物、通期)

続く第3章は「釈迦を慕う」。奈良の地で栄えた仏教の大きな流れとして、釈迦とその遺骨である仏舎利への信仰がある。釈迦を慕う思いが生み出した各時代における名宝を展示。なかでも我が国を代表する釈迦如来像の名作とともに舎利荘厳具の数々が一堂に会する展示は必見だ。《金亀舎利塔》(鎌倉時代・13世紀、奈良・唐招提寺、通期)のほか、《叡尊坐像・像内納入品》(鎌倉時代・13世紀、奈良・西大寺、5月20日~)も出品される。

国宝《金亀舎利塔》(鎌倉時代・13世紀、奈良・唐招提寺、通期)

第4章は「美麗なる仏の世界」で、仏像や仏画を中心とした祈りの造形が並ぶ。華麗な彩色や截金を駆使した平安仏画のほか、平安から鎌倉時代に制作された美しい仏像や工芸作品、地獄草紙や病草紙なども見どころだ。《菩薩半跏像》(平安時代・8世紀、京都・宝菩提院願徳寺、通期)や、《釈迦金棺出現図》(平安時代・12世紀、京都国立博物館、5月20日~)なども。

国宝《菩薩半跏像》(平安時代・8世紀、京都・宝菩提院願徳寺、通期)

国宝《釈迦金棺出現図》(平安時代・11〜12世紀、京都国立博物館、5月20日~)

第5章は「神々の至宝」。奈良博が大切にしてきた展示テーマの一つとして神道の美術がある。仏教以前から鏡や剣によって象徴されてきた。東アジアの古代史を語る上でも欠かせない石上神宮の七支刀をはじめ、神々の姿を表した絵画や彫刻、精緻な技巧が凝らされた神宝を通じ、神々に対する祈りの世界へ。《七支刀》(古墳時代・4世紀、奈良・石上神宮通期)は、ほとんど人の目に触れることなく伝えられてきた至宝で、刀の両面を間近に鑑賞できる。

国宝《七支刀》(古墳時代・4世紀、奈良・石上神宮、通期)

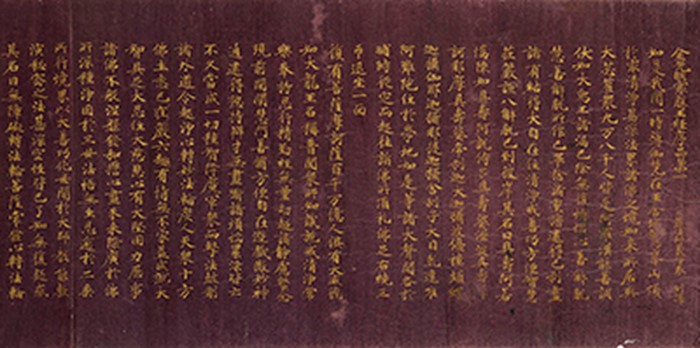

第6章は「写経の美と名僧の墨蹟」で、仏の教えを伝える経典は、書写することに加え、それ自体を美しく飾ることでも功徳があるとされてきた。経文を写す紙に煌びやかな装飾を施した写経が平安時代に隆盛し制作されている。《金光明最勝王経(国分寺経)》(奈良時代・8世紀、奈良国立博物館、通期、巻の入れ替えあり)や、《金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅 第六幀》(平安時代・12世紀、岩手・中尊寺大長寿院、~5月18日)などが出品されている。

国宝《金光明最勝王経(国分寺経)》部分(奈良時代・8世紀、奈良国立博物館、通期、巻の入れ替えあり)

国宝《金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅 第六幀》(平安時代・12世紀、岩手・中尊寺大長寿院、~5月18日)

最終章は「未来への祈り」。釈迦の入滅から56億7000万年後、弥勒菩薩がこの世に現われ、生きとし生けるものを救うと伝えられている。われわれが目指す光に満ちた世界のため、先人たちは写経の埋納などを通じ、未来に祈りを伝えていくことを願う。ここでは《倶利伽羅龍蒔絵経箱》(平安時代・12世紀、奈良・當麻寺奧院,、~5月18日)なども展示されている。

国宝《倶利伽羅龍蒔絵経箱》(平安時代・12世紀、奈良・當麻寺奧院~5月18日)

大阪市立美術館の関西万大阪博開催記念 リニューアル記念特別展「日本国宝展」

万博イヤー、幅広いジャンルの国宝約130件

1970年(昭和45年)以来、大阪の地で二度目となる国際博覧会が開かれるこの年、大阪市立美術館では1936年の開館後初めて、2年以上に及ぶ全面改修を経て、リニューアルオープン。今回の展覧会はこの二つの記念すべき事業に合わせて企画され、「国宝」という類い稀なる宝と出会い、感動を共有することで、国や地域を超え日本文化への理解を深める契機となることを目指している。奈良博の「超国宝展」に匹敵する約130件もの国宝を一堂に集めた。さらに初めて大阪で開かれる国宝展であることから、大阪ゆかりの国宝もまとめて鑑賞できる。

見どころとしては、日本の美の源流である縄文時代の造形から、仏教美術、中世の水墨画や絢爛豪華な桃山絵画、書跡、刀剣・甲冑・漆工・染織・陶磁器まで、幅広い時代と多様なジャンルの国宝作品によって、日本の美の歴史をたどることが出来る。大規模な国宝展としては公立館として初、そして大阪でも初となる国宝展であり、大阪の国宝も一挙に公開。リニューアルされた展示空間で心ゆくまで堪能できる、またとない機会である。

展示は、「Ⅰ ニッポンの国宝―美の歴史をたどる」と、「Ⅱ おおさかゆかりの国宝―大阪の歴史と文化」、「特集展示 皇居三の丸尚蔵館収蔵品にみる万博の時代」に大きく分けている。こちらも展示内容と主な出品(すべて国宝)を、画像とともに取り上げる。

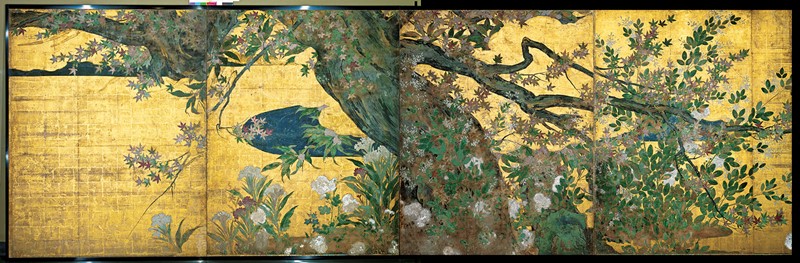

「ニッポンの国宝―美の歴史をたどる」では、6章に細分化されている。ます1章が「日本美術の巨匠たち」で、日本美術を代表する《唐獅子図屏風》をはじめ、伊藤若冲の《動植綵絵》、雪舟の《四季山水図巻》など、巨匠らの作品が目白押し。長谷川等伯の《楓図》(桃山時代・1592年頃、京都・智積院、~6月1日)や、本阿弥光悦の《舟橋蒔絵硯箱》(江戸時代・17世紀、~5月18日)も目を引く。

国宝《楓図》長谷川等伯筆(桃山時代・1592年頃、京都・智積院、~6月1日)

国宝《舟橋蒔絵硯箱》本阿弥光悦作(江戸時代・17世紀、~5月18日) 画像提供:東京国立博物館 Image: TNM Image Archives

第2章の「いにしえ文化きらきらし」では古代の文化を紹介。縄文時代からは、新潟県十日町市の遺跡から出土した力強い造形の《火焔型土器》(縄文時代中期・約5400~4500年前、新潟・十日町市[十日町市博物館保管]、通期)や、美しい姿のまま今に伝わる長野県茅野市出土の《土偶(縄文のビーナス)》(縄文時代中期・約5400~4500年前、長野・茅野市[茅野市尖石縄文考古館保管]、5月20日~6月8日)などが登場。さらに熊野速玉大社や春日大社などの古社で神に捧げられ、神社に保存されている古神宝と呼ばれる由緒ある美術品も出品される。

国宝《火焔型土器》新潟県十日町市の遺跡出土(縄文時代中期・約5400~4500年前、新潟・十日町市[十日町市博物館保管]、通期)画像提供:十日町市博物館

国宝《土偶(縄文のビーナス)》長野県茅野市出土(縄文時代中期・約5400~4500年前、長野・茅野市[茅野市尖石縄文考古館保管]、5月20日~6月8日画像提供:茅野市尖石縄文考古館

第3章は「祈りのかたち」で、仏像や仏画などの仏教美術の傑作を展示。白象の背中の蓮華座に坐る《普賢菩薩騎象像》(平安時代・11~12世紀、東京・大倉集古館、通期)や、毒蛇を食べる孔雀を神格化した《孔雀明王像》(平安時代・12世紀、東京国立博物館)など、秀逸な作品に目を奪われる。

国宝《普賢菩薩騎象像》(平安時代・11~12世紀、東京・大倉集古館、通期)

国宝《孔雀明王像》(平安時代・12世紀、東京国立博物館)画像提供:東京国立博物館/Image: TNM Image Archives

第4章は「和と漢」。伝統的な和の流れを汲む天皇や武家を描いた大和絵の肖像画や、唐物として珍重された中国絵画の名品、さらに中国から伝わった水墨画の表現を取り入れた詩画軸など、鎌倉から室町時代にかけて制作された作品を展示。特に注目したいのは、《伝源頼朝像》(鎌倉時代 13世紀 京都・神護寺蔵[展示期間:6月3日~)は等身大の日本肖像画の傑作だ。

国宝《伝源頼朝像》(鎌倉時代 13世紀 京都・神護寺蔵[展示期間:6月3日~)

第5章の「優雅なる日本の書」には、小野道風、藤原佐理、藤原行成の“平安の三筆”を揃えるほか、仮名作品の傑作として知られる《古今和歌集 巻第二十(高野切第一種》部分(平安時代・11世紀、高知県立高知城歴史博物館、5月20日~6月1日)も。さらに空海ほか日本の書に多大な影響を与え、書聖として崇められた伝説的な王羲之のしなやかで堂々とした運筆も一見に値する。

最後の第6章は「サムライ・アート」。日本独自の発展を遂げた武士の誇りたる刀剣や甲冑を紹介。刀剣では、春日大社が所蔵する華麗な飾太刀を筆頭に、日本刀の名工を生んだ大和、備前、山城などの国宝名刀をズラリ展示。

甲冑では源平合戦の息吹を感じさせる貴重な大鎧の遺品である《赤韋威鎧》(平安時代・12世紀、岡山県[岡山県立博物館保管])も秀逸な逸品だ。

国宝《赤韋威鎧》(平安時代・12世紀、岡山県[岡山県立博物館保管])画像提供:岡山県立博物館

「大阪ゆかりの国宝」は、大阪は古代から大陸や諸国との交易拠点として発展してきた歴史があり、東京、京都、奈良についで国内で4番目に国宝を有す。この国宝展にも、聖徳太子が建立した日本最古の官寺・四天王寺所蔵の《扇面法華経冊子》や聖徳太子の佩刀と伝える《七星剣》が登場。高野山真言宗の寺院・獅子窟寺からは本尊《薬師如来坐像》、菅原道真ゆかりの道明寺の本尊《十一面観音立像》、道真の遺品を唯一所蔵する道明寺天満宮からは道真が実際に使用していたと伝わる青白磁の硯なども出品される。

ここでは《日月四季山水図屏風》(室町時代・15~16世紀 大阪・金剛寺、5月20日~)を掲載する。

国宝《日月四季山水図屏風》左隻(室町時代・15~16世紀、大阪・金剛寺、5月20日~)

国宝《日月四季山水図屏風》右隻(室町時代・15~16世紀、大阪・金剛寺、5月20日~)

京都国立博物館の大阪・関西万博開催記念 特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」

古今東西、交流によるオールジャンルの200件

「日本国宝展」と同様に、大阪・関西万博の開催を記念して、交流をテーマに日本美術の歴史を振り返るオールジャンルの展覧会だ。古くから、日本列島では海を介した往来によって異文化がもたらされ、その出会いのなかでさまざまな美術品が創り出されてきた。その作品の一つ一つが豊かな交流の果実であり、いうなれば、日本という「るつぼ」のなかで多様な文化が溶け合って生まれた奇跡といえる。

今回の展覧会は、弥生・古墳時代から明治期までの絵画、彫刻、書跡、工芸品など、国宝19件、重要文化財53件を含む200件の文化財を厳選し、日本美術に秘められた異文化交流の軌跡をたどっている。

前期(~5月18日)と後期(5月20日~)で展示替えがある。こちらも主な作品を紹介する。

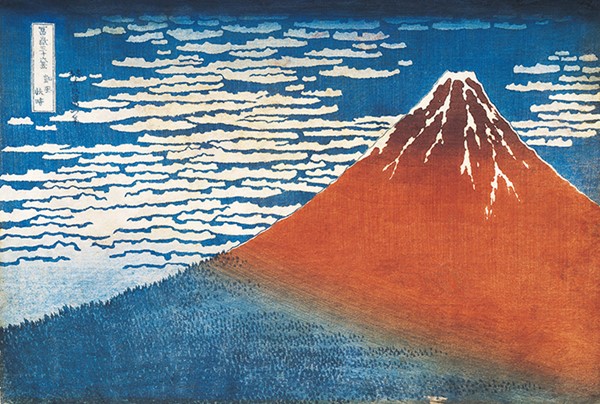

まずは「プロローグ 万国博覧会と日本美術」から。そのⅠは「世界に見られた日本美術」。明治政府は、欧米で売れる品をみつくろい殖産興業を図りつつ、西洋の美術観に即した鑑賞用の作品の制作も奨励して万国博覧会へ出品し、国威発揚に努めた。葛飾北斎画の《富嶽三十六景》(江戸時代・1831年頃)のうち、「神奈川沖浪裏」および「凱風快晴」「山下白雨」が並ぶ。後期が和泉市久保惣記念美術館の所蔵品(前期は山口県立美術館萩美術館・浦上記念館の所蔵品)である。

葛飾北斎《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》(江戸時代・1831年頃、和泉市久保惣記念美術館、後期)

葛飾北斎《富嶽三十六景 凱風快晴》(江戸時代・1831年頃、和泉市久保惣記念美術館、後期)

葛飾北斎《富嶽三十六景 山下白雨》(江戸時代・1831年頃、和泉市久保惣記念美術館、後期)

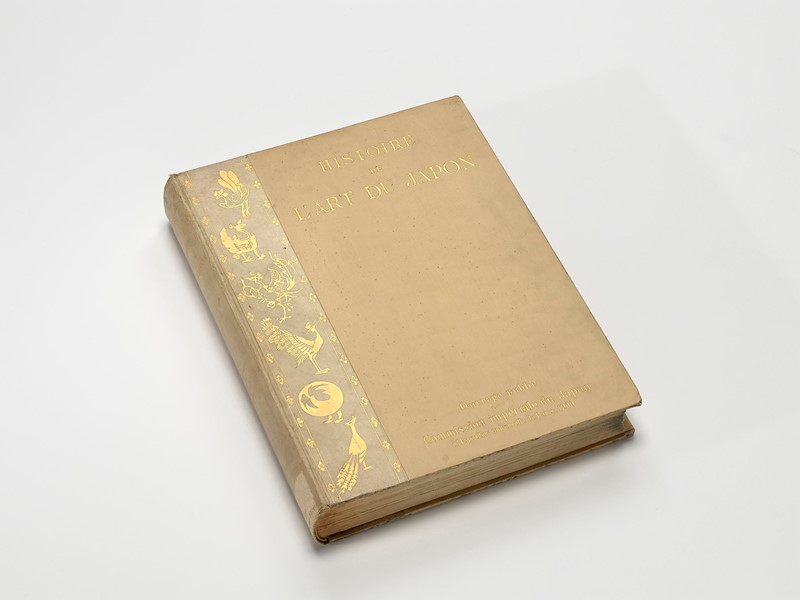

そのⅡは「世界に見せたかった日本美術」。1900年のパリ万博へフランス語で編纂された『Histoire de l’Art du Japon』(『日本美術史』)千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会事務局編(1900年、京都国立博物館所蔵、通期・頁替あり)を出品した。明治政府は、日本が「美術」や「歴史」を持つ「文明国」であることを示す必要性を感じたもので、翌年には和文でも刊行され、現在の私たちが認識する日本美術史の基礎となった。

『Histoire de l’Art du Japon』(『日本美術史』)千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会事務局編(1900年、京都国立博物館所蔵、通期・頁替あり)

ここでは、重要文化財の滋賀県野洲市小篠原字大岩山出土《突線鈕五式銅鐸》(弥生時代・1~3世紀、東京国立博物館、通期)や、重要美術品の伝群馬県太田市脇屋町出土《埴輪 鍬を担ぐ男子》(古墳時代・6世紀、京都国立博物館、通期)、さらには、国宝の俵屋宗達筆《風神雷神図屏風》(江戸時代・17世紀、京都・建仁寺、通期)も出品されている。

重要文化財《突線鈕五式銅鐸》滋賀県野洲市小篠原字大岩山出土(弥生時代・1~3世紀、東京国立博物館、通期)

重要美術品《埴輪 鍬を担ぐ男子》伝群馬県太田市脇屋町出土(古墳時代・6世紀、京都国立博物館、通期)

国宝《風神雷神図屏風》俵屋宗達筆(江戸時代・17世紀、京都・建仁寺、通期)

展示は、「第1部 東アジアの日本の美術」と、「第2部 世界と出会う、日本の美術」につづく。第1部は「往来がもたらす技と美」「教えをもとめて」「唐物―中国への憧れ」といった章にわかれた東アジアとの交流を通して国際色豊かな文化が日本列島に定着した痕跡や、仏教の渡来によって、インド、中国、朝鮮半島、東南アジア地域の豊かな宗教美術が列島に伝えられた歴史を検証。国宝の《宝相華迦陵頻伽蒔絵𡑮冊子箱》(平安時代・919年、京都・仁和寺、通期)なども目を引く。

国宝《宝相華迦陵頻伽蒔絵𡑮冊子箱》(平安時代・919年、京都・仁和寺、通期)

「第2部 世界と出会う、日本の美術」は、「地球規模の荒波」「グローバル時代のローカル製品」「技術移植と知的好奇心」「新・中国への憧れ」に仕分けされている。より広い世界からの「舶来品」が、暮らしに異国情緒をもたらしたことを紹介する一方で、近世を通じて中国への憧れが衰えることはないことを確認。江戸時代に再燃した新たな中国趣味が、昭和の戦前期まで続く大きな潮流となった。

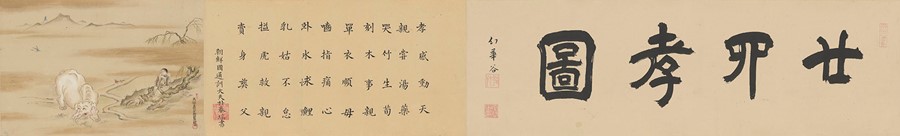

范道生作の《十八羅漢坐像のうち羅怙羅尊者像》(江戸時代・1664 年、京都・萬福寺、通期])や、土佐光祐ほか筆の《二十四孝図巻 乾巻》部分、江戸時代・18世紀、通期)なども注目される。

《十八羅漢坐像のうち羅怙羅尊者像》范道生作(江戸時代・1664 年、京都・萬福寺、通期)

《二十四孝図巻 乾巻》部分、土佐光祐ほか筆(江戸時代・18世紀、通期)

そして最後に「エピローグ 異文化を越えるのは、誰?」が設けられ、《吉備大臣入唐絵巻》巻第四(平安時代・12世紀、ボストン美術館、通期)を引き合いに、美術のもつ普遍的な魅力について触れ、異文化を受けとめる度量や受けいれる姿勢、私たち自身の異文化と出会う力にかかっているのかもしない、と締めくくっている。