VOICE

アートへの招待54 美と驚異、奈良で2つの特別展

文化ジャーナリスト 白鳥正夫大阪・関西万博の年、近畿各地の美術・博物館では、万博にちなんだ国宝や日本美を競う展覧会を展開中だ。今回は奈良で開催中の2つの特別展を取り上げる。奈良国立博物館開館130年・天理大学創立100周年記念特別展「世界探検の旅―美と驚異の遺産―」(~9月23日)では、6000年に及ぶ人類の歴史を約220件の文化財や資料を展示し、世界の文化を体感できるよう、趣向を凝らした展示空間を創出している。奈良博に隣接する春日大社の国宝殿では、特別展「究極の国宝 大鎧展―日本の工芸技術の粋を集めた甲冑の美の世界―」(~9月7日)を開いていて、伝来する日本を代表する甲冑の国宝・赤糸威大鎧(梅鶯飾)と国宝・赤糸威大鎧(竹虎雀飾)を公開している。いずれも絵画作品とは異なる、美と脅威の表現世界を堪能する好機となっている。

奈良国立博物館開館130年・天理大学創立100周年記念特別展「世界探検の旅―美と驚異の遺産―」

世界各地に伝わる多様な作品約220件一堂に

世界中から集められた天理大学附属天理参考館の30万点にのぼる膨大なコレクションの中から厳選した作品群と、奈良国立博物館所蔵の仏教美術作品などを組み合わせ、人類の約6000年に及ぶ歴史を探求する展覧会だ。中には、世界でも天理参考館のみが所蔵する稀少な作品や初公開の作品も含まれる。時空を超えた世界探検の旅へ誘う。

見どころの第一は、奈良国立博物館初の民族文化展。奈良国立博物館と、天理大学附属天理参考館の初めてのコラボレーション展で、世界の文化遺産や美術品が鑑賞できる。

第二に、ユーラシア大陸の東西文明交流はじめ、世界各地の信仰と死後の世界観、今は失われた20世紀の生活文化など、幅広い視点から約220件も出品される。

時空を超えた世界探検の旅へいざないます。しかも展示品はすべて写真撮影OKという。

第三は、世界の文化を体感できるよう、現地感のある趣向を凝らした展示空間を創出していて、奈良で“世界を旅するような博物館体験”になっている。

展示は3章で構成されている。プレスリリースを参考に、章ごとの内容と、主な展示品を取り上げる。

第1章は「文明の交差する世界」。ら数千年前、ユーラシア大陸のいくつかの場所で文明が誕生した。それらの文明は、独自の文字や文化を発達させ、交易や争いを通じて、互いに影響を与え合う。オリエントおよび中国に焦点を当て、文明が誕生してからシルクロードを介した東西交流に至るまでを中心に概観する。

第1節「東西文明のおこり」では、イラン、イラク、ギリシア、中国などの地域で発達した文明について紹介。第2節「東西文明の交流」では、シルクロードの交易網によって行き来する東西の文化を検証。第⒊節の「ひろがる祈りの世界」では、奈良国立博物館・天理参考館双方の収蔵作品を通して、仏教伝来の道を辿る。さらに第4節「文明遺跡の発掘」では、日本隊が調査を行ったイスラエルのテル・ゼロール遺跡出土資料のほか、シュリーマンによるティリンス遺跡調査報告書の原画を展示している。

《グデア頭像》イラク(紀元前2100年頃、天理大学附属天理参考館蔵)

《緑松石象嵌青銅内玉戈》中国 殷(紀元前13~前11世紀、天理大学附属天理参考館蔵)

《加彩鎮墓獣》中国 唐(8世紀、天理大学附属天理参考館蔵)

《グデア頭像》イラク(紀元前2100年頃)は、4000年前のシュメール王の彫像で、破壊できないように硬い閃緑岩製だ。《緑松石象嵌青銅内玉戈》中国 殷(紀元前13~前11世紀)は、殷代の技術を結集した至高の宝器で、玉の刃にトルコ石をちりばめた龍の形をしている。《加彩鎮墓獣》中国 唐(8世紀)は、墳墓を護る力の造形として尖っている。

《釈迦如来立像(清凉寺式)》(鎌倉時代 文永10年・1273年、奈良国立博物館蔵)

《二十八部衆立像のうち迦楼羅王》(鎌倉時代 13世紀、奈良国立博物館蔵)

《釈迦如来立像(清凉寺式)》(鎌倉時代 文永10年・1273年)は、釈迦の真の姿をあらわすという伝説の像の写し。《二十八部衆立像のうち迦楼羅王》(鎌倉時代 13世紀)は、毒蛇をも食らうその力で、仏の教えを守り伝える像だ。

《カットガラス碗》伝イラン サーサーン朝(5~6世紀)は、正倉院宝物の「白瑠璃碗」の名でよく知られているもので、碗の外面を覆うように、円形の切子(カット)を多数施した煌びやかなガラス器だ。サーサーン朝ペルシアで大量につくられ輸出されたもので、シルクロードを経て、東は中国・日本にまでもたらされた。非常に品質がよく、国家レベルで生産が管理されていたとみられる。

《鍍金銀八曲長杯》伝イラン サーサーン朝(6~7世紀、天理大学附属天理参考館蔵)

《鍍金銀八曲長杯》伝イラン サーサーン朝(6~7世紀)は、多曲杯の一種で、口縁が八つの曲線で構成された花弁形を呈する浅い杯。展示の2点はともに、銀板をうち出して成形したもの。更に銀に鍍金し、豪華さも加えている。

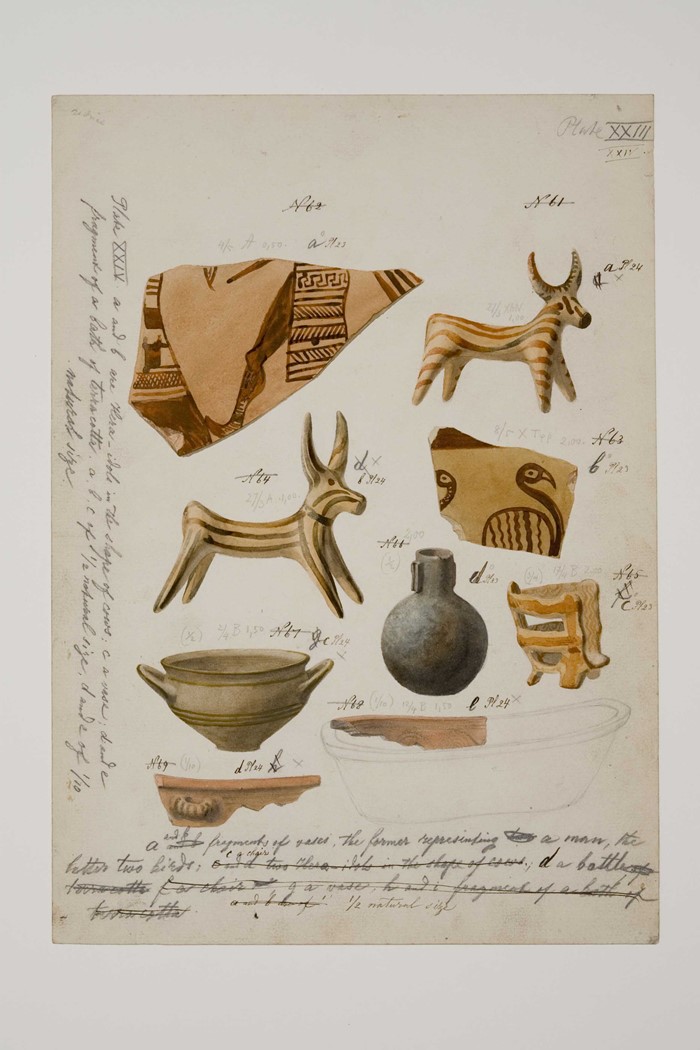

「ティリンス遺跡調査報告書原画」(19世紀、天理大学附属天理参考館蔵)

ギリシア考古学の父とも言われるハインリヒ・シュリーマン直筆入り「ティリンス遺跡調査報告書原画」(19世紀)の厳選した3点を展示。シュリーマンは、1884年から1885年にかけて、ギリシアのティリンス遺跡で発掘調査を行った。天理参考館は、1886年に公刊された同遺跡発掘調査報告書の原画を19点所蔵している。図版に書き込まれた手書き文字の筆跡鑑定の結果、

シュリーマンの直筆であることが判明している。また、図版には木版、多色刷り石版、鋼版という、当時としては最新の印刷技術が用いられていた。書籍として、美術品として、そして文化財としても貴重なものだ。

第2章は「神々と摩訶不思議な世界」。神々や祖霊あるいは精霊などの霊的存在に対して畏敬の念を抱き、死後の世界を想像することは、人類に共通していると言える。一方で、信仰の対象や死生観は多様で、とりわけ死の扱い方は地域によって様相が大きく異なる。このように違いはありながらも、世界と人々がいかにして創られ今に至るかを語る神話、舞踊や演劇あるいは音楽をともなう祭として形式化され、霊的存在のために行われる儀礼、そして神懸かり的な手段で種々の現象を引き起こそうとする呪術は、それぞれの地域社会をまとめ、社会的緊張を和らげる役割を果たしていると見なされてきた。

この章では、ニューギニア、インドネシア、台湾、インド、古代エジプト、そしてアンデスと、東から西へと周遊するように、世界各地の信仰と死後の世界に関わる品々を出品している。見るものを惹きつける造形の数々が並ぶ。

《精霊仮面 コヴァヴェ》パプアニューギニア、ニューギニア島 (20世紀前半、天理大学附属天理参考館蔵)

《儀礼用仮面 マイ》パプアニューギニア、ニューギニア島 (20世紀中頃、天理大学附属天理参考館蔵)

《精霊仮面 コヴァヴェ》パプアニューギニア、ニューギニア島 (20世紀前半)は、豚の霊魂を食べて生きる!?山に棲む精霊という。展覧会チラシの表紙を飾る儀礼用仮面《マイ》パプアニューギニア、ニューギニア島 (20世紀中頃)は、氏族!?の先祖?森の精霊?男性秘密結社への入社式で用いる正体不明の仮面だ。

《葬儀用飾り貫 マランガン》 パプアニューギニア、ニューアイルランド島(20世紀前半)は、国内では天理参考館だけの所蔵品。現地にも今は無き、巨大な追善供養用彫刻物で注目される。

《儀礼劇チャロナランの仮面《魔女ランダ》インドネシア、バリ島(20世紀前半、天理大学附属天理参考館蔵)

《儀礼劇チャロナランの仮面 魔女ランダ》インドネシア、バリ島(20世紀前半)は、寡婦になり、魔女ランダの姿になったバリの大后。髪には人毛を使い、頭と首から垂らした紐は人の腸を表す。

同じく《儀礼劇チチャロナランの仮面 聖獣バロン・ケケット》インドネシア、バリ島(20世紀前半)は、バリの善なるものの象徴。至高神の唯一絶対性、万物の根源を示すヒンドゥーの聖音、そして善と悪の言の葉をバリ文字で舌に記す。

《影絵芝居ワヤン・クリットの人形 道化ドヨッ》インドネシア、ジャワ島(20世紀前半、展大学附属天理参考館蔵)

《影絵芝居ワヤン・クリットの人形 道化ドヨッ》インドネシア、ジャワ島(20世紀前半)は、ジャワの英雄パンジに仕える道化。道化はイスラーム九聖人の一人によって新たに創り出されたキャラクターだ。

《金製頭飾 人面形》推定ボリビア インカ帝国(15~16世紀、天理大学附属天理参考館蔵)

《金製頭飾 人面形》推定ボリビア インカ帝国(15~16世紀)は、インカ帝国の人面形金製頭飾。首狩り勇者の上衣《ルクス・カハ》台湾(19世紀後半~20世紀初頭)は、首狩り成功の勇者の凱旋衣。素材の貝殻ビースは原始貨幣で、これで土地の売買ができた。

《寺院掛布 カラムカリ》インド南部(20世紀中頃)は、幅が560センチもある。ヒンドゥー神話が描かれた巨大寺院掛布。

《ミイラ包み 羽根刺繍マント》ペルー南海岸 ワリ文化(7世紀~11世紀)は、ミイラをくるんだ状態のカラー復元写真パネルとともに展示している。

《人形彩画木棺》エジプト プトレマイオス朝(紀元前3~後1世紀)は、うら若き女性のためのミイラ木棺で、顔を彩る高純度の金は高貴さの証と想像刺される。

《彩文大型壺》ペルー中東部(20世紀)は初公開。ペルーのアマゾンに暮らす先住民シピボ族の儀礼体験を写した幾何学文が施されている。

第3章は「追憶の20世紀」。21世紀に入り四半世紀が経とうとしている。これまで私たちが快適で、効率の良い暮らしを追い求めてきた結果、世の中から姿を消していったモノは少なくない。また、グローバル化の波が世界の隅々にまで押し寄せ、国それぞれの生活文化の多様性も失われつつある。20世紀の日常生活は、今と比べれば確かに不便で、非効率的だったのかも知れない。しかし、人々の記憶の中にある20世紀は、遠ざかっていくにつれて、得も言われぬ懐かしさや、温もりを私たちに呼び起こさせてくれる。

《戦士の栄誉礼冠》カナダ(20世紀中頃、天理大学附属天理参考館蔵)

この章では、20世紀における北米、エジプト、中国の地域色豊かな文化を紹介し、ひとつひとつのモノに込められた先人たちの知恵と手技を振り返る。《戦士の栄誉礼冠》カナダ(20世紀中頃)は、誇り高きリーダーの証でもある。

《北京の看板(効果看板)眼薬屋》中国 (20世紀前半、天理大学附属天理参考館蔵)

《北京の看板(実物看板)帽子屋》中国 (20世紀前、天理大学附属天理参考館蔵)

かつて中国の北京周辺で使用されていた看板には、文字をほとんど描かないものがあった。これらは「幌子(ホァンツ)」と呼ばれる。20世紀前半頃まで、このような幌子は北京周辺ではごく当たり前の存在だった。しかし20世紀中頃以降になると幌子は徐々に街頭から姿を消し、現在ではほとんど見られなくなった。天理参考館は、1940年頃に現地で収集した幌子を約130点所蔵している。幌子のまとまったコレクションは、日本国内はもちろん、中国大陸でも未だ知られていない。今回はその所蔵品の中から、優品を厳選して展示している。

《北京の看板(効果看板)眼薬屋》中国 (20世紀前半)や、《北京の看板(実物看板)帽子屋》中国 (20世紀前半)などが出品されている。

この展覧会を共催する天理大学附属天理参考館の巽善信副館長は図録の冒頭に「本物の探検をしよう」と題し、次のような文章を寄せている。

歴史や多様な文化を知るには文化遺産を見るのが一番である。多様な文化に驚き、人々のたくましさを感じながら人間の根幹に触れた時、自然と湧く高揚感は何事にも代えがたい。そしていつしかあなたの心に一つの問いかけが芽生えてくるはすだ。人間とは何か、自分は何なのか、と。世界の歴史と文化を知ることで、その答えにつながる道が見えてくるはすだ。さあ、時空間を自由に駆け巡るスケールの大きい世界探検の旅に出ようではないか。それは「スマホ」ではなく、あなた自身の目に映る実物を通しての本物の旅でなければならない。

春日大社国宝殿の特別展「究極の国宝 大鎧展―日本の工芸技術の粋を集めた甲冑の美の世界―」

国宝に指定の甲冑18点のうち半数を展示

全国に約3000ある春日大社の総本社、春日大社国宝殿では、日本の甲冑の中でも最高の格式と優れた造形性を備えた「大鎧(おおよろい)」に焦点を当てた企画で注目される。国宝に指定される甲冑・鎧類の半数が一堂に集まる機会となっている。

春日大社国宝殿は、春日大社が所有する国宝354点及び重要文化財2526点を主に多数の文化財を所蔵し展示する。春日大社は、所蔵文化財の多くが平安時代製作の宝物であり、春日大社にしか残っていないものも多数あることから、「平安の正倉院」とも称されている。これらの王朝時代の美術工芸や、日本を代表する甲冑や刀剣等武器武具などを、特別展の展示テーマに合わせ随時公開している。

日本の甲冑には、「大鎧」や「胴丸(どうまる)」など、さまざまな様式が存在しており、いずれも金工、漆工、染織などの複数の分野にわたる工芸の総合芸術であるといえる。なかでも大鎧は、一族・一門を率いるような上級武士が着用したことから「式正の鎧」とも言われ、工芸技術の粋を集めて制作された。

今回の企画展の見どころは、第一に「国宝大鎧の双璧」と評される奈良・春日大社の《赤糸威(おどし)大鎧(竹虎雀飾)》と、青森・櫛引八幡宮の《赤糸威鎧(菊一文字の鎧兜)》が、史上初の並列展示だ。

第二に、2025年現在、国宝に指定されている甲冑18点のうち半数の9点が一堂に会する、二度とない規模の展覧会と言える。

第三に、奈良は近世に至るまで甲冑の一大生産地で、言わば鎧のふるさと!春日大社のもとに豪華絢爛な名鎧が集結している点だ。

主な出品と所蔵先、展示期間などをプレスリリースを参考に紹介する。前期(~7月21日)と後期(7月23日~)で展示替えがある。

現存甲冑で東の横綱とされる国宝《赤糸威鎧(菊一文字の鎧兜)》(鎌倉時代 14世紀、青森・櫛引八幡宮、通期)は、南朝方から南部家に伝承された 豪華な大鎧。

国宝《赤糸威鎧(菊一文字の鎧兜)》(鎌倉時代 14世紀、青森・櫛引八幡宮、通期)

国宝《赤糸威大鎧(竹虎雀飾)》(鎌倉時代 14世紀、奈良・春日大社蔵、通期)

国宝《赤糸威大鎧(竹虎雀飾)》(鎌倉時代 14世紀、奈良・春日大社蔵、通期)は、源義経奉納と伝えられる西の横綱。豪華絢爛なジュエリーをまとう大鎧で、飾金物の百羽近い雀はすべて違った姿をしている。

国宝《赤糸威大鎧(梅鶯飾)》(鎌倉時代 13世紀、奈良・春日大社蔵、通期)

国宝《黒韋威矢筈札胴丸》(南北朝時代 14世紀、奈良・春日大社蔵、前期)

国宝《黒韋威胴丸》(室町時代 14世紀、奈良・春日大社蔵、後期)

国宝《赤糸威大鎧(梅鶯飾)》(鎌倉時代 13世紀、奈良・春日大社蔵、通期)は、江戸時代、八代将軍徳川吉宗が複製品を作らせたほどの美しさと勇壮さを兼ね備えた傑作である。

国宝《黒韋威矢筈札(やはずざね)胴丸》(南北朝時代 14世紀、奈良・春日大社蔵、前期)は、楠木正成奉納と伝えられる三物(兜・袖・胴丸)皆具の胴丸。

国宝《黒韋威胴丸》(室町時代 14世紀、奈良・春日大社蔵、後期)は、製作当時の部材がほぼ完存する 室町時代の胴丸の典型である。

国宝《白糸威鎧》(鎌倉時代 14世紀、島根県・日御碕神社蔵、前期) 画像提供:東京国立博物館(Image:TNM Image Archives)

《籠手(こて)》(鎌倉時代 13世紀、奈良・春日大社蔵、前期)

国宝《白糸威鎧》(鎌倉時代 14世紀、島根県・日御碕神社蔵、前期)は、胴部分には羂索(けんさく)と剣を持ち炎に包まれて立つ不動明王の姿がある。

籠手単独では唯一の国宝である《籠手(こて)》(鎌倉時代 13世紀、奈良・春日大社蔵、前期)は、もと興福寺の勧修坊に伝来したもので、源義経所用と伝わることから「義経籠手」の名で知られている。豪華な流水菊蝶文の飾金物が特徴的で、このように完存し、かつ華麗を極めた籠手は他に類をみない。

国宝《赤韋威鎧(兜、大袖付) 》(平安時代 12世紀、岡山県立博物館蔵、後期)

重要文化財《縹糸威筋兜》(室町時代前期、奈良県川上村蔵、7月19~21日・8月28日~)

国宝《赤韋威鎧(兜、大袖付) 》(平安時代 12世紀、岡山県立博物館蔵、後期)は、かつて備中国赤木家に伝来したもの。赤韋威の大鎧で唯一現存する。平安時代後期の大鎧に共通する古様な部分が随所にみられ、実用性の高い豪壮な趣をもつ。後補の手がほぼ加えられずに伝えられたところも貴重な作例だ。

重要文化財《縹(はなだ)糸威筋兜》(室町時代前期、奈良県川上村蔵、7月19~21日・8月28日~)は、年に一度、朝拝式で開扉される門外不出の兜で外部には初公開だ。