VOICE

アートへの招待55 新しい表現世界を求めて活動の2画家

文化ジャーナリスト 白鳥正夫新しい表現世界を求めて活動の2人の画家を取り上げる。大阪出身の小出楢󠄀重は、大正から昭和初期にかけて活躍し、日本人としての油彩画を追求し続けた。四半世紀ぶりの本格的な回顧展となる「小出楢󠄀重 新しき油絵」は大阪中之島美術館で11月24日まで開催されている。もう一人は兵庫県出身の横尾忠則で、60年を超す激動の時代を常に先駆的なイメージの創出と独自の斬新な想像力を失わずに、膨大な作品の創作を持続し「世界のヨコオ」になった。「復活!横尾忠則の髑髏まつり」は神戸市の横尾忠則現代美術館で12月28日まで開かれている。

大阪中之島美術館の「小出楢󠄀重 新しき油絵」

《Nの家族》ほか初期から晩年までの画業を辿る

近代日本を代表する洋画家の一人、小出楢󠄀重(1887-1931)は、東京美術学校を卒業後、二科展に《Nの家族》(1919年、公益財団法人大原芸術財団 大原美術館)を出品し画壇にデビューして以来、日本人としての新しい油彩画を求め、静物画や裸婦像において数々の傑作を残した。

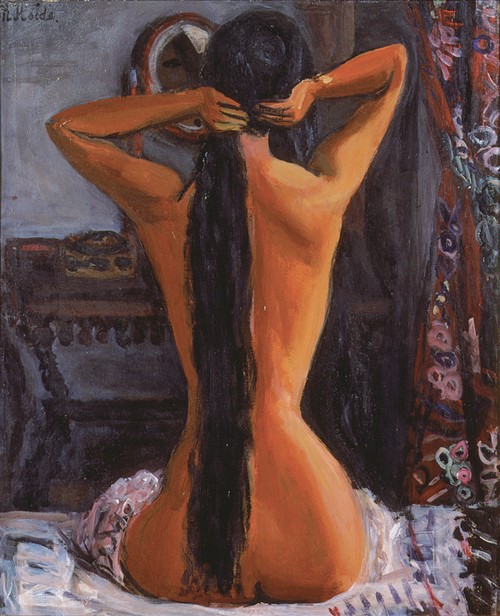

とりわけ「裸婦の楢󠄀重」と呼ばれるように裸婦像の名手として知られ、特に1926年の芦屋への転居後約5年のうちに制作された作品群では、大胆なデフォルメと艶やかな色彩により日本人女性の裸体を独自の造形美へと高めている。

小出楢󠄀重《Nの家族》(重要文化財)(1919年、公益財団法人大原芸術財団 大原美術館)

今回の展覧会では、初期から晩年までの画業を各時代の代表作とともにたどり、楢󠄀重の油彩画の魅力に改めて迫っている。

アトリエの小出楢󠄀重(1928年2月)画像提供:芦屋市立美術博物館

小出楢󠄀重(こいで・ならしげ)は、現在の大阪市中央区に生まれる。生家は「天水香」で知られた薬舗積善堂。市岡中学校(現・大阪府立市岡高等学校)卒業後、東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画科に入学。2年後に本来志望していた西洋画科に転科し、1914(大正3)年に卒業、大阪に戻る。

1915(大正4)年、再興第2回日本美術院展に《山の初夏》が初入選。1919(大正8)年、第6回二科展に《Nの家族》を出品し樗牛賞を受賞。翌年の《少女お梅の像》は二科賞を受け二科会友に推挙された。1921(大正10)年から翌年にかけて欧州遊学。1923(大正12)年には二科会員となり、また大阪市美術協会会員となった。

1924(大正13)年に鍋井克之、国枝金三、黒田重太郎と信濃橋洋画研究所を開設して指導にあたるほか、美術誌『マロニエ』の編集にも携わる。1926(大正15)年、芦屋に転居。アトリエを新築して裸婦や静物画、ガラス絵に新境地を拓くが、持病の心臓病の発作で急逝した。わずか43歳の生涯だった。

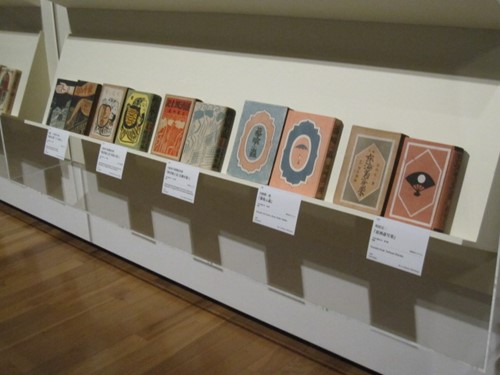

見どころは、第一に25年ぶりの本格的な回顧展で、初期の東京美術学校時代の作品から絶筆に至るまで、その画業の全貌を辿ることができる。第二に「裸婦の楢󠄀重」の代表作が一堂に並ぶ。画業の後半に制作された数々の裸婦像は、年を経るごとに洗練され、独自の様式を作り上げる過程を見ることができる。第三に油彩画だけでなく、ガラス絵、日本画、挿絵、装幀、随筆など、様々な分野で発揮された多彩な才能が紹介されている。

展示は4章と特集・ハイライトで構成。各章の概要と主な展示作品を掲載する。

第1章は「画家になるまで 1887-1916」。小出の美術学校入学前の市岡中学校(現・大阪府立市岡高等学校)時代のスケッチや、日本画科時代の模写、美術学校卒業制作などの初期作品が展示されている。

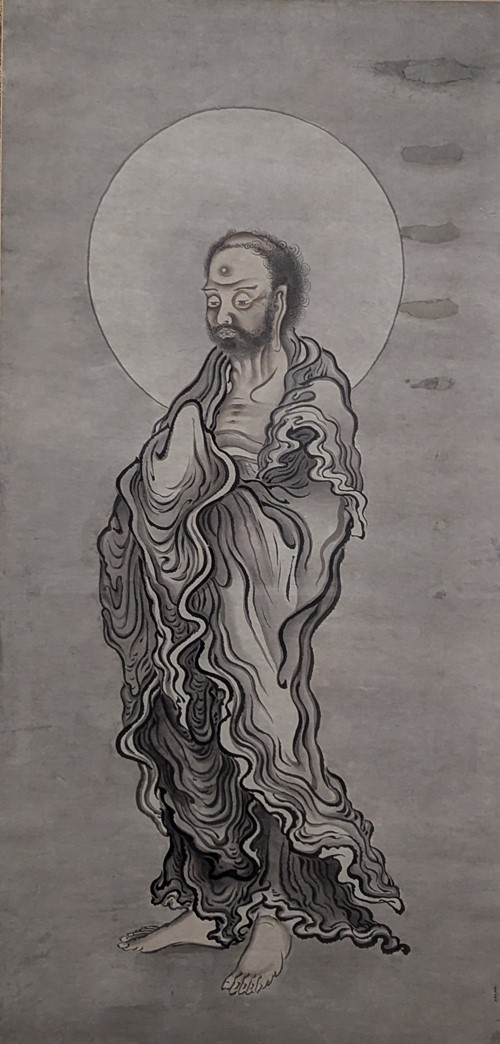

小出楢重《出山釈迦図》(1908年 大阪市立美術館)

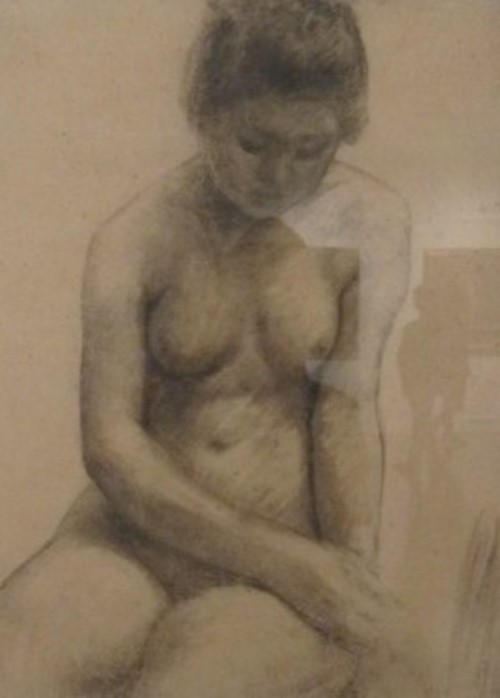

小出楢重《素描(人体デッサン)》(1911年、芦屋市立美術博物館)

ここでは、《羅漢図(李龍眠模写)》(1908年 大阪市立美術館)や、《素描(人体デッサン)》(1911年、芦屋市立美術博物館)、《自画像》(1913年、東京藝術大学)、《婦人像》(1914年)などが出品されている。

小出楢重《自画像》(1913年、東京藝術大学)

小出楢重《婦人像》(1914年)

第2章は「大阪での創作と欧州への旅 1917-1925」。1919(大正8)年、小出は《Nの家族》を二科展に出品、新人賞となる樗牛賞を受賞した。ここから本格的な画壇での活動が展開されることになる。1921年8月から翌年4月までの短い欧州旅行を経て、その画風はより洗練されたものへと変化した。画壇デビュー作から、欧州滞在時の作例、帰国後の二科展出品作などを通して、画家が日本人としての「新しき油絵」を追究する過程を辿っている。

この章では、代表作の重要文化財《Nの家族》をはじめ、《帽子をかぶった自画像》(1924年、石橋財団アーティゾン美術館)や、《裸婦》(1923年)なども目を引く。

小出楢重《帽子をかぶった自画像》(1924年、石橋財団アーティゾン美術館)

小出楢重《裸婦》(1923年)

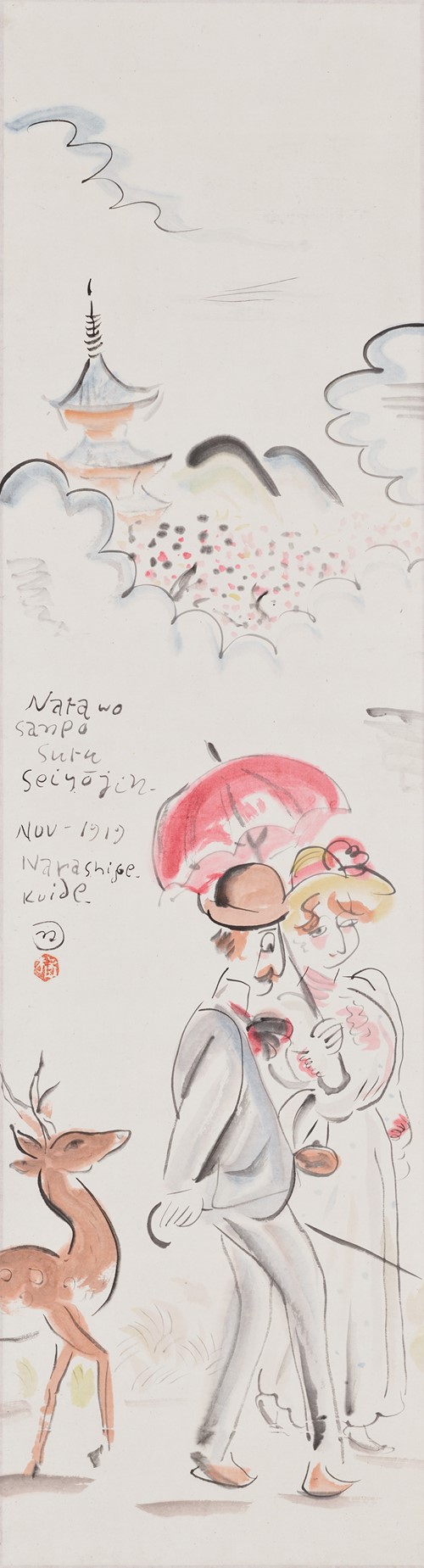

第3章は「多彩な活動 ガラス絵、日本画、挿絵、装幀、随筆」。ガラス絵、日本画、挿絵、装幀、随筆と、ジャンルを横断して多面的に繰り広げられた活動を検証している。《奈良を散歩する西洋人》(1919年)や、小出が装幀した書籍なども展示されている。

小出楢重《奈良を散歩する西洋人》(1919年)

小出楢重が装幀した書籍の展示

第3と第4章の間に、「特集 信濃橋洋画研究所」が設けられている。1924(大正13)年、小出は鍋井克之、国枝金三、黒田重太郎とともに、大阪市西区(現・中央区)の信濃橋交差点にあった日清生命ビルに、信濃橋洋画研究所を開設した。同研究所は、戦前の関西洋画壇をけん引する存在へと発展する。

小出の《街景》(1925年、大阪中之島美術館)のほか、設立者である4作家や代表的な研究生ら10作家の作品が出品されている。

小出楢重《街景》(1925年、大阪中之島美術館)

第4章は「芦屋での円熟期 1926-1931」。1926(大正15)年、楢󠄀重は大阪から芦屋の洋館に引っ越し、翌年には西洋風のアトリエを新設した。この芦屋での最後の5年間は、画家にとって最も充実した、豊穣の成果をもたらす時代となる。円熟した芦屋時代の作品が多数並ぶ。

《卓上静物》(1928年、京都国立近代美術館)はじめ、《裸女結髪》(1927年、京都国立近代美術館)、《横たわる裸身》(1930年、石橋財団アーティゾン美術館)などが注目され、「ハイライト 楢重の裸婦」に、《裸女結髪》(1927年、京都国立近代美術館)が展示されている。

小出楢重《卓上静物》(1928年、京都国立近代美術館)

小出楢重《裸女結髪》(1927年、京都国立近代美術館)

小出楢重《横たわる裸身》(1930年、石橋財団アーティゾン美術館)

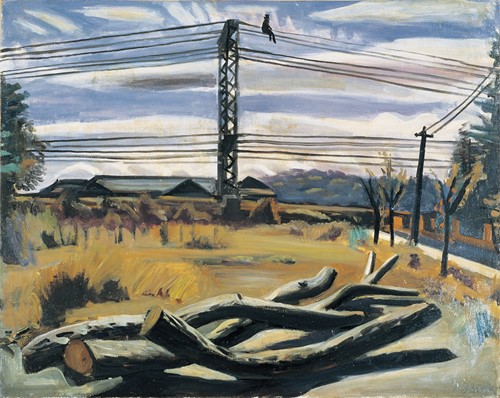

さらに、絶筆となった《枯木のある風景》(1930年、公益財団法人ウッドワン美術館)も出品されている。

小出楢重《枯木のある風景》(1930年、公益財団法人ウッドワン美術館)

なお会場では、コレクション特別展示「異邦人のパリ」を同時開催。小出と同時代に西洋へ渡った日本人画家と、エコール・ド・パリを代表する画家の作品を、大阪中之島美術館コレクションから選りすぐり、紹介している。

藤島武二 の《カンピドリオのあたり》(1919年)、佐伯祐三 の《煉瓦焼》(1928年)と、《郵便配達夫》(1928年)、アメデオ・モディリアーニ の《髪をほどいた横たわる裸婦》(1917年)、キスリングの 《オランダ娘》(1922年)、ジュール・パスキンの 《腰掛ける少女》(1925年)、といった名品も堪能できる。

横尾忠則現代美術館の「復活!横尾忠則の髑髏まつり」

死を見つめながら生を描き続ける作家

タイトルに「復活!」とあるように、この企画は2020 年、コロナ禍により開幕直前で中止となった「横尾忠則の髑髏まつり」を再構成したものだ、横尾の作品には、溢れる生命力と対照的に「死」の影が漂う。髑髏や骸骨のように死を暗示する図像から、他界した同級生の写真、空襲で赤く染まった空など自身の記憶に由来するものまで、さまざまな死のかたちが、鮮やかに力強く、観る者を引きつける。作品に繰り返し用いられる図像を手がかりとして、死を見つめながら生を描き続ける作家の「死」への眼差しに迫っている。

横尾忠則現代美術館オープン時の横尾忠則(2012年)

横尾忠則(よこお ただのり)は、1936年に西脇市生まれる。幼少期に西脇でさまざまな超常現象を経験。死の世界に憧れを抱く。神戸新聞社でグラフィックデザイナーとして活動後、独立する。1980年7月にニューヨーク近代美術館にて開催されたピカソ展に衝撃を受け、その後、画家宣言。以来、美術家としてさまざまな作品制作に携わる。

三島由紀夫に出会い、三島の「聖俗一体」的言動に触発される。三島の死をきっかけにその後の15年間をオカルティズムや神秘主義まで包括した精神世界に傾斜してゆくが、それらが大いなる錯覚だったと気づき「私」の探求の延長線上で絵画に出会う。精神世界と絵画は全く別の存在だと考えていたが、後にこの両者が自分すら知らない深いところで結びついていると感じるに至る。

展示は3章構成。その内容と主な展示作品を、プレスリリースをもとに、取り上げる。

第1章は「死とともに」。横尾の最初の記憶は、「死」の概念の獲得とともにあるといわれる。年老いた養父母のもとで育った横尾は、彼らの死によって自分ひとりが取り残されることを恐れた。その一方で、南洋一郎や江戸川乱歩による死と隣り合わせの冒険譚に夢中になり、戦時中には神風特攻隊に憧れた。少年時代の横尾にとって、「死」は、恐怖と好奇心、憧れが詰まった未知の世界だった。

グラフィックデザイナーとして脚光を浴びた 1960 年代後半には、首吊りのポスターや自身の死亡通知で自らの死を演出する。「死」をシミュレーションすることで恐怖を乗り越えようとしたのだ。さらに 1970年代には、敬愛する三島由紀夫の死とインド旅行をきっかけに精神世界に傾倒する。

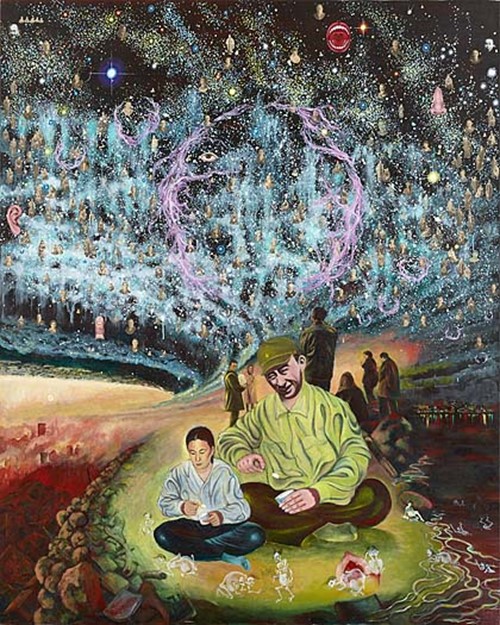

横尾の関心は「死」と「生」をとりまく宇宙、超常現象、古代文明、神話、宗教へと拡大し、その断片が作品のうちに放たれていく。 しかし、画家転向を経て徐々に神秘主義的な要素は影を潜め、1990 年代には「私」という存在の探求が創作の原動力となる。それまで蓋をしていた記憶の箱を開けることで、横尾は過去の「私」と出会う。近年は意図的に自我を封じ、肉体に寄り添った表現を追求するが、それでも作品が「死」の影を纏い続けるのは、横尾の生の中に膨大な「死」のかたちが存在する証なのでだろうか。

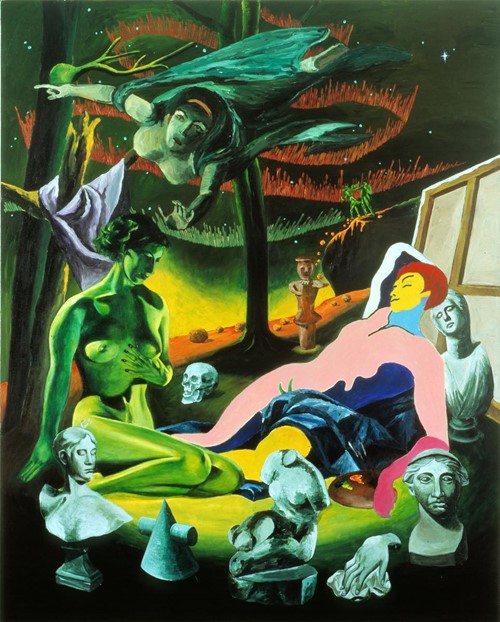

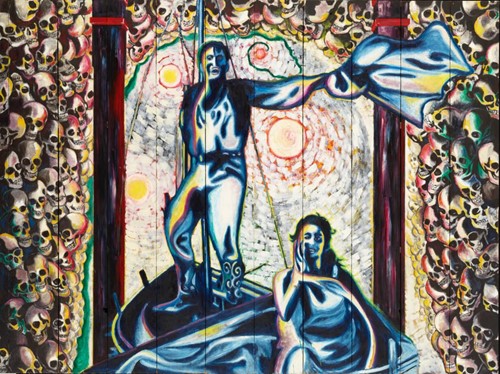

横尾忠則《芸術の愛》(1994年、三宅デザイン事務所蔵)

横尾忠則《死の中の生》(2000年、高橋龍太郎コレクション蔵)

会場内の監視の椅子に骸骨

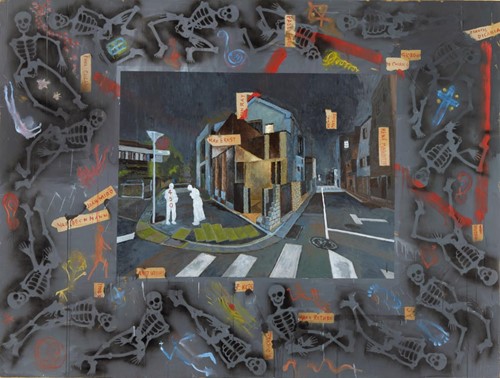

《芸術の愛》(1994年、三宅デザイン事務所蔵)や、《死の中の生》(2000年、高橋龍太郎コレクション蔵)のほか、《Experimental Report》(2008年)、《地球の果てまでつれてって》 (1994年)、《懐かしい霊魂の会合》(1998年)、《農道時間》(2009-2013、いずれも横尾忠則現代美術館蔵)などが展示されいる(2009-2013年、いずれも横尾忠則現代美術館蔵)などが展示されている。

横尾忠則《Experimental Report》(2008年、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《地球の果てまでつれてって》(1994、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《懐かしい霊魂の会合》(1998年、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《農道時間》(2009-2013、横尾忠則現代美術館蔵)

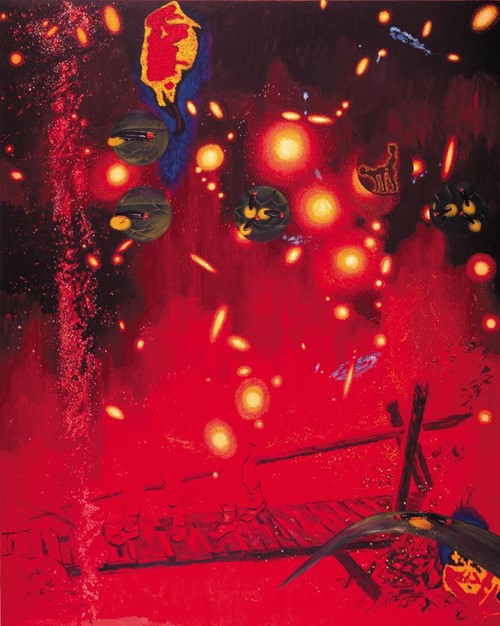

第2章は「此岸と彼岸」。幼い頃「死」の概念に出会った故郷の川、冒険小説の舞台となる海や洞窟、夢に導かれて主題となった滝、繰り返し引用されるアルノルト・ベックリンの《死の島》など、横尾作品には水辺の風景が数多く登場する。そこに浮かぶ舟は、此岸と彼岸の間を漂っているかのようだ。天と地は相似形、生と死は表裏一体、そんな宇宙観、死生観が横尾の絵画の根底に流れている。

横尾忠則《死者の洞窟》(1985年頃、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《宇宙蛍》(1997年、兵庫県立美術館蔵)

この章では、《死者の洞窟》(1985年頃、横尾忠則現代美術館蔵)や、《宇宙蛍》(1997年、兵庫県立美術館蔵)のほか、《髑髏絵皿》 (2000年)、《Y+T MOCA 髑髏マグ》(2012年)、《髑髏サンダル》(いずれも作家蔵[横尾忠則アーカイブ])などが出品されている。

横尾忠則《髑髏絵皿》(2000年、作家蔵[横尾忠則アーカイブ])

横尾忠則《Y+T MOCA 髑髏マグ》(2012年、作家蔵[横尾忠則アーカイブ])

横尾忠則《髑髏サンダル》(作家蔵[横尾忠則アーカイブ])

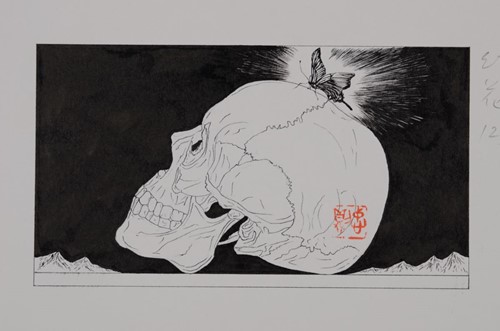

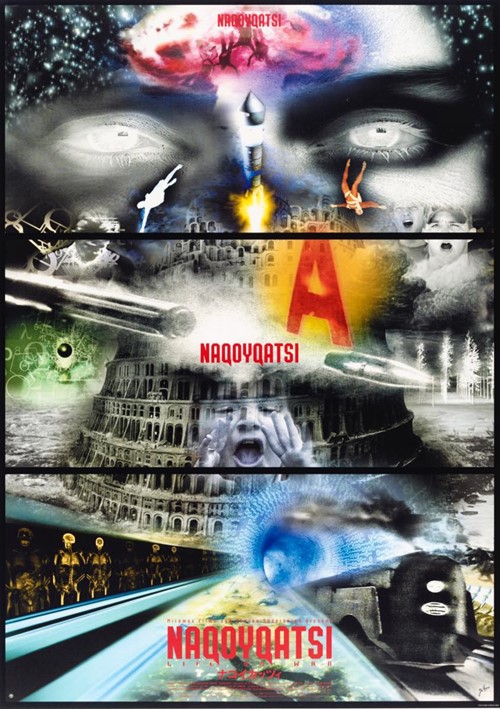

第3章は「髑髏たちのパレード ~ポスターコレクション」。横尾が手がけたポスターは 1000 点を超えるが、髑髏や骸骨が登場するものは多くはない。商品の広告、公共の場に掲出されるポスターに、「死」と直結するイメージが敬遠されるのはやむを得ない。

演劇、映画、展覧会など、非日常の世界に誘う広告の中に、横尾はそれらをひそかに招き入れるす。少年時代の横尾が冒険小説の中の髑髏に導かれて未知の世界を空想したように、ポスターに潜んだ髑髏と骸骨は、異界への案内役を担っているのであろう。

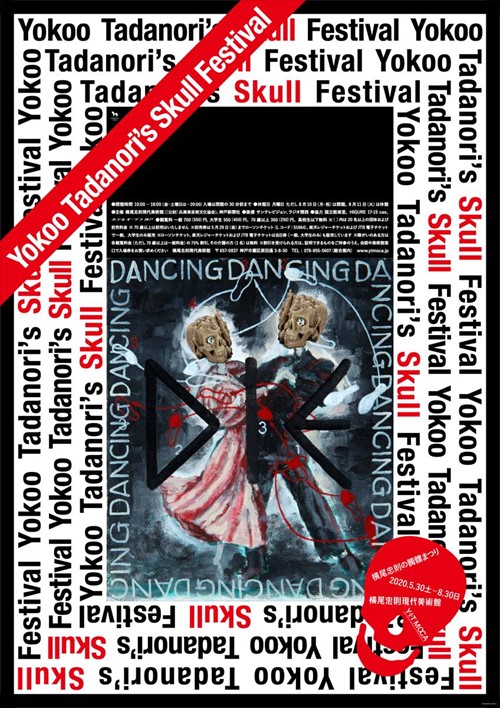

横尾忠則《横尾忠則の髑髏まつり(横尾忠則現代美術館)》(2020年、横尾忠則現代美術館蔵)

横尾忠則《ナコイカッツィ(東芝エンタテインメント)》(2003年、横尾忠則現代美術館蔵)

最後の章では、《横尾忠則の髑髏まつり(横尾忠則現代美術館)》(2020年)や、《ナコイカッツィ(東芝エンタテインメント)》(2003年、ともに横尾忠則現代美術館蔵)などが鑑賞できる。